2019年に降った名声

グラミー賞の別部門の一部として1994年から続く「テクニカル・グラミー・アワード」というものがあります。

これは録音分野における技術革新に貢献した人物や企業を称える為のもので、受賞するのは毎年1人か1社、もしくはその両方。これまでに同賞を贈られた著名人や企業としては、レス・ポール、ルパート・ニーヴ、ノイマン社、ジョージ・マッセンバーグや、レオ・フェンダー、SSLなど、世界的に知られた名が立ち並んでいます。

2019年度「テクニカル・グラミー賞」の受賞者がソール・ウォーカーであることが報じられたのは、つい数か月前のことです。彼は、今年ちょうど50周年を迎える音響機器メーカー「API(Automated Processes, Inc.)」を1969年に立ち上げた設立者の一人にして、API製品の核に今なお採用され続ける「オペアンプ2520」の発明者としての功績を知られる天才、そして今は過去の故人となった人物です。

「テクニカル・グラミー・アワード」を含む「スペシャル・アワード」に関する式典は、 毎年1月下旬か2月上旬に行われる世界的な大祭典「グラミー・アワード」とは別の日程で執り行われ、今年は5月11日を待ち、正式な授賞式やコンサートを交えて開催されることが決定しています。

ソール・ウォーカーが生まれてから92年目、API 2520の発明から51年目を数える今年に起こるこの出来事は、彼の両目にどう映っているでしょうか?

早熟な科学少年時代

82歳のソール・ウォーカーがインタビューに答える様子が記録に残されています。その中で彼は、9歳か10歳の頃、突然家に警察が訪ねて来た時のことを、 不敵な微笑みでポツポツと次の様に語っています。

「…ある日、警察がやってきて『家と家を電話線で繋いで良いのは電話会社だけなんだよ』と忠告された…2区画離れた友人の家まで自分で電話線を配線してしまったからさ。電話会社は、そうやらそのことについてアンハッピーだったようだ…。」

1927年2月1日、ソール・ウォーカー(Saul Walker)はニューヨーク州のハンティントン(Huntington, New York)に生まれました。 その後、6歳まではロングアイランド中西部に位置するノースポート(North Port, New York)で過ごし、やがて一家は島内を更に西に進み、ニューヨーク・シティの一部とされるクイーンズ(Queens, New York)地区に移り住みます。

ウォーカーには歳の離れた兄弟が3人もいて、彼らはウォーカーが小学校に上がるかそれ以前のころにはすでに大学に通いはじめていました。そのおかげで、知的な刺激材料をこと欠く心配とは無縁の日常を、彼は幼い少年時代から送ることができたのです。

身近な機械を分解してはまた組み立てなおすという「リサーチ」に明け暮れたウォーカーは、おもちゃの列車から抜き出した電源ユニットを利用して、興味の赴くまま(そして、あまり派手な爆発を起こさない範囲で)いろいろな実験を繰り返したということです。

前述の電話線をひいた結果についても、「当然ちゃんと稼働したさ」と、それがさも当たり前であったかの様子で、思い出を口にするのでした。

ブルックリン工業高校

ウォーカーは早い段階から音楽や演劇に興味を抱いており、しばらくはトランペットを練習していましたが、13歳ごろになり変声期が訪れ出すと、今度は「声」と言う楽器のポテンシャルに目覚める様になります。

ブルックリン工業高校(Brooklyn Technical High School) に進学したウォーカーは「オール・シティ・ハイスクール・コーラス(All-City High School Chorus)」のオーディションを受け、「ニューヨークシティ全高校最高の声」を構成する一人として、栄えあるザ・タウンハウスでのリサイタルも経験しています。

リサイタルに出演したのは同コーラス団300人中のわずか16人で、厳選された2名のバリトンの内の一人がウォーカーでした。

一方、ブルックリン工業高校の近くには、商業女子高校があり、そこの国語教師がプロの演劇劇団に所属していた関係で、 商業女子高校からブルックリン工業高校に対して、度々演劇に必要な男子生徒の斡旋依頼が来ていたのです。

ウォーカーはこれによって、早くもプロの劇団会社と関わりをもちはじめました。

「演劇に必要な照明は」とソール・ウォーカーは当時を振り返ります。「一応、技術的な分野だと言えなくもない。そんなわけで私は舞台裏の照明を任されるようになり、その分野での職探しを検討してみたりもした。」

複数の人づてに、ウォーカーは「ナインティ―セカンド・ストリート・ワイ(92nd Street Y)」という歴史ある劇場でのアシスタント職にこぎつけ、やがてステージ・マネージャーにまで昇進します。

まだ16歳だったウォーカーは、こうして人生の早い段階から「技術とアートの交差点」という特殊な点において自身の居場所を見出していたのです。

ニューヨーク市立シティカレッジと海軍

ウォーカーは、通常の生徒より2年ほど早い16歳の時点で「シティ・カレッジ」に入学しました。シティ・カレッジの当時の正式名称は「College of the City of New York」で、現在はCity College of New Yorkとして知られています。

一方、当時は第二次世界大戦只中の時代です。

孤立主義に基づく中立法もあった米国は、当初、戦争に介入したくない姿勢を見せていました。しかし、破竹の勢いで電撃戦を展開するナチスドイツにあっけなく降伏したフランスの惨状を目の当たりにすると、ヒトラーの制御を残るイギリスに一任し続けることへの不安が米国内でも徐々に蔓延しはじめ、徴兵収集を含む「戦争への備え」の必要性を肯定する声がいよいよ支配的に傾きます。

米国における徴兵対象は「18歳以上の男女」でしたが、例外的に、保護者の同意書があれば17歳からでも軍隊志願が可能ということになっていました。

ウォーカーは大学で一年をすごした後、徴兵収集対象の年齢に達する前に、自ら海軍に志願する道を選ぶことになります。

エディ・テスト

WW2経験者の内、海兵隊や海軍出身者の間で、しばしば「エディ・テスト」の合否が話題になることがあります。

ラジオ技師選抜試験(Radio Technician Selection Test )—通称「エディ・テスト」に合格した者は、そのことが電機技師としての自身の優れたポテンシャルの証明につながると同時に、海軍による特別な養成課程「ETP(Electronics Training Program)※1」への参加資格を認められたのです。

志願者にはまずエントランス試験が課され、その通過者だけを集めたシカゴの教育施設で、彼らは4週間の間「缶詰」にされます。エディ・テストはその卒業試験として実施され、記録によると、約40%の合格者が実際にETPに参加するに至ったと言われています。

戦争に必要なのは、相手を凌駕する情報収集力に違いありません。ETPではラジオ、レーダー、ソナーやロランに関する最先端技術が扱われ、夜間、ノートはすべて金庫に保管されるなど、機密保持が徹底されました。

エディ・テストの合格者であり、ETPの修了者でもあるソール・ウォーカーは、その後、海軍によってジョンズ・ホプキンス大学、通称「応用物理研究所(Applied Physics Laboratory)」に配属され、ロケット・テレメトリー(遠隔測定)の研究に従事しました。 応用物理研究所は、今でもNASAや国防総省に関わる研究機関として知られています。

ビジネスの試み

素晴らしい経歴と若さで海軍を除隊したソール・ウォーカーは、ラジオなどの開発で知られるPhilco社に就職窓口があるはずでしたが、あまりの若さの為に「21歳以上」という年齢制限を満たすことができず、仕方なく自分でビジネスをはじめる事にしました。

時代はちょうど「テレビジョン」が流通し出した頃で、市場にはRCA社製の7インチと10インチの製品が出回っていました。

そこに参入してきたのがDuMont社で、当時としては大変大型だった15インチ以上のモデルを販売しはじめたのです。

しかし、製品クオリティに大変なプライドをかけていたDuMont社のテレビは、カスタムメイド商品ということもあり、非常に高価でした。

そこに注目したウォーカーは、DuMont社のテレビよりずっと安い値段で、 RCAの10インチテレビを15インチにリメイクするサービスをはじめることを思いつきました。彼は10インチテレビを15インチにする為の作業工程を確立し、事業はうまくいくかに思えましたが、

「(It was too late, I guess.)遅かった、ということなんだろう」

ウォーカーはビジネスを畳んだあと、ニューヨークにある会社に勤めはじめ、テレビのメンテナンス技師を束ねるマネージャーとして働きだしました。一方で、この会社はレコーディングスタジオも所有しており、当時メジャーだったPresto社製のレコーディング機材の販売やメンテナンスも手掛けていた為、サービスマネージャーであったウォーカーは、同時にこれらレコーディング機材とも深く関わることができたのです。

ところで、この時代の米国を通じて「録音」といえば、ほとんどの場合は「ダイレクトレコーディング」のことを指します。ミックスもマスタリングもなく、マイクで収音した音が直接レコード盤面に刻まれるのが、この頃の一般的なレコーディングです。

サービスマネージャーの立場を通じて、ウォーカーはこうしたレコーダーのメンテナンスや改良、そして関連機材の発明にまで深く関与していきました。

NYU時代

昼間サービスマネージャーとして働く傍ら、ウォーカーはこの頃、夜間NYU(ニューヨーク大学)に通いはじめていました。

一方、そうしたウォーカーの就業状況を知ったNYUの物理学教授は、彼に大学での求職を推薦します。

じつは、NYUには政府などとの契約に基づいて研究をするリサーチ部門があったのです。教授から紹介を受けたウォーカーは、今度は夜間はNYUの学生でありながら、昼間は研究ラボの一員として働き、時には学部生の採点も行うという奇妙な日々を送ることになりました。

トランジスタ技術との接点

NYUのラボでウォーカーがアサインされたのは防衛レーダーに関する研究で、対象電波の正体がミサイルなのか航空機なのかといった判断に使用される類のものでした。

こうした技術について、ウォーカーは「アナログ・デジタルのハイブリッドだった」と回想しています。

アナログ技術とデジタル技術の違いを電気信号の観点から大雑把に見れば、「アナログスイッチング=真空管技術」となる一方で、デジタルスイッチングは「トランジスタ技術(半導体技術)」ということになります。

真空管のトランジスタ置き換えがもたらす恩恵は数多く、たとえば、「放熱量の減少」や、「デバイスの小型化」、そして「大量生産による末端価格の低下」などが挙げられます。

トランジスタ技術が最初に実を結んだのは40年代後半ですが、その恩恵が広く消費者層にまで行き渡った状況を望むのは、これより先の60年代末から70年代頃まで待たなければなりません。

一方で技術者たちの状況はどうだったかといえば、この間、従来的な技術、つまり真空管に拘泥した多くの技術者たちが、トランジスタの波によって一斉淘汰されていきました。

特にソール・ウォーカーの世代は、こうした変遷期がちょうどキャリアのど真ん中を直撃した層です。そういう意味では、ウォーカーは現役時代に挑戦を強いられた一人だと言えるでしょう。ちなみに、ウォーカーよりも更に後の世代といえば、たとえばSSLの創設者コリン・サンダースがそうです。ウォーカーよりも20歳若い英国出身の彼は若い頃からトランジスタに親しみ、やがて1969年にSSLを設立しています。

こうした技術変遷は、 当時、ウォーカーの目にどう映ったのでしょうか?

「トランジスタ技術は、あなたにとって理解しやすいものでしたか」という質問者に対して、ウォーカーは「じつは」と前置き、次の様に回答しています。

「NYUでトランジスタ回路に関連する論文を書いた。コンプリメンタリ・シンメトリ・マルチバイブレータについてだが…NPNとPNPを使ったフリップフロップの利点はオフの時は完全にオフだということだ。片側が常にオンになっている従来のフリップフロップに比べ、コンプリメンタリ回路はオフの時に電流が流れたりはしない…」

どうやら彼は「トランジスタの波に職を失う哀れな技術者像」からもっとも遠い人物であるどころか、 対岸で満面の笑みを浮かべながら、せっせとその波を巻き起こしていた張本人の一人でもあった様です。

ウォーカーは1960年、33歳の時にNYUを去り、リパブリック・アビエーションで研究職につきます。

リパブリック・アビエーション

リパブリック・アビエーション(Republic Aviation)は、もともと第一次大戦で片足を失ったロシア人の敏腕パイロット「アレクサンダー・セヴァスキー(Alexander de Seversky)」が米国に亡命して立ち上げた航空機メーカーです。

たとえば、「サンダーボルト」の愛称で知られる戦闘機P-47を製造したのは、ウォーカーが在籍する前のこの会社、リパブリック・アビエーションです。

P-47は、終戦の年1945年に最後の機体が生産されるまで機体が改良され続け、今では米国で群を抜いて量産された戦闘機としても知られています。

一方、録音機材の歴史を追う者にとって更に面白い事実が、リパブリック・アビエーションにはあります。それは、経営難に陥ったこの会社を65年に買収した企業の名が「フェアチャイルド・エアクラフト (Fairchild Aircraft) 」と言う名の航空機会社だったということです。

交差の可能性

どういうことかというと、資産家シャーマン・フェアチャイルド(Sherman Fairchild)は、この航空機会社の他に、いくつもの会社を経営していました。

フェアチャイルド録音機材会社( Fairchild Recording Equipment Corporation ) ……つまり、 ホーリー・グレイルと名高いコンプレッサーFairchild 660/670の設計者レイン・ナーマ(Rein Narma)と、APIのソール・ウォーカーを、資産家シャーマン・フェアチャイルドというキーマンを接点に、繋げることができるのです。

関連記事:「Fairchild 660/670」設計者の素晴らしき人生

歴史に”もしも”などありません。しかし想像はひとの勝手です。

資産家フェアチャイルドの勘は、果たしてレイン・ナーマという天才を見逃しはしませんでした。一方で、彼がリパブリック・アビエーションの株を買い集め出したのは、記録では1960年以降という事になっています。偶然ですが、これは同じく天才であったソール・ウォーカーがNYUを離れた時期とちょうど重なります。つまり、ウォーカーは間違いなく「そこ(リパブリック・アビエーション)にいた」のです。

リパブリック・アビエーションを買収中のフェアチャイルドは、彼に気付いていたでしょうか。そして、レイン・ナーマは?もし違った歴史の交差があったとしたら、その副産物としてどんな機材が生まれ得たのか?

想像するだけでワクワクしてきます。そう思いませんか?

エアロスペース・テクノロジーとオーディオ・サイエンスの接点

話をソール・ウォーカーに戻しましょう。

リパブリック・アビエーションで彼がアサインされたのは、ミサイルシステム部門でした。エアボーン・コンピューター機器の設計に関わるグループを率いるのが、彼の仕事でした。

「エアボーン(Airborne)」というのは、この場合、「航空機内の過酷な環境への耐久性をもつ」という意味です。 高低差の激しい温度環境や、衝撃、揺れに対する耐久力を備えながらも、出来得る限り小型で高性能なコンピューターであることが求められました。

極限まで小型化された精密部品群はサイコロ大のカプセルにきつく詰め込まれ、この装置は実際にも「ダイス」と呼称されていたということです。

NYU時代にウォーカーが研究していたのは、まさにそうした精密機器の小型化やカプセル化に関する最先端技術でした。彼の様な技術者は、当時の軍需産業にとって、特に重要な人材だったのです。

しかし、技術者が必要とされていた分野は、何も軍需産業に限られていたわけではありません。並外れた技術力とそれに裏打ちされた革新的発想の持ち主が、創造的な自由と刺激を求め、彼を呼ぶ声の元へと漂流していくのは当然の摂理です。

ロケット産業で同様に研究していたジム・ローレンスが後にTeletronics LA-2Aを発明したように、この頃よりウォーカーも少しずつオーディオ・エンジニアの道へと、自然と踏み出していきました。

関連記事:ジム・ローレンス:LA-2A と Teletronix をつくった男

最初のコンソール開発

懐古主義的な立場から見れば、この時代の音楽スタジオはそれこそ浪漫に満ち溢れていたかもしれません。

しかし、やはりこの時にはこの時なりに大きな障害の数々が存在したのです。レーベルの拝金主義的な振る舞い、横暴で尊大な態度のプロデユーサーや、傲慢なエンジニアたち。それに、デリカシーのかけらもなく部屋の隅々まで煌々と照らす録音施設の照明であったり、数トラックしかない上に、オーバーダブ用のキューシステムすら存在しない惨めな録音設備…。ミュージシャンたちは多かれ少なかれ、皆それぞれに思い思いのフラストレーションを抱えながら頑張っていたのです。

一方、あと一歩の所でガレージロック史に名を残し損ねた「ザ・マジシャンズ(The Magicians)」というバンドのメンバー、ジョン・タウンリー(John Townley)にとっては、以上のすべてが一つ残らず胸糞の悪い大問題でした。

ですので、彼がある日突然、会ったこともない叔母から85,000ドルもの大金を相続した瞬間、周囲の反対を押し切ってまでニューヨーク・シティの一角にスタジオを作ってしまったことは、 ある種の (財政的な意味ではないにしろ、)英断であったと言えるのかもしれません。

今は亡きこのスタジオの名は「アポストリック・スタジオ(Apostolic Studios)」と言い、フランク・ザッパ(Frank Zappa)が長らくホーム・スタジオとして使用していたことでも一部有名な施設です。

実験的な収録が意欲的に行われ、グランドピアノに反響する肉声の録音などを聴くことができる。この時、ピアノ周辺に立って「声」を提供した中には、Eric Clapton, Rod Stewart や Tim Buckleyなども含まれた。

アポストリック・スタジオ

アポストリック・スタジオの設立話は最初、ルー・リンドアワー(Louis “Lou” Lindauer)の所にきました。

ルー・リンドアワーはやがてソール・ウォーカーとAPIを共同設立することになる人物ですが、彼は当時ミキシング・エンジニアであり、スタジオ・テクニシャンでもあったのです。

リンドアワーは友人経由で「録音スタジオの設立を検討している人物がいる」ということを耳にし、とにかく話を聞きに行ってみることにしたのです。

「直感的に操作ができて、創造性を損なうことなくレコーディングできる設備」というのが、その時、ジョン・タウンリーがリンドアワーに説明したスタジオのコンセプトだったようです。その中には、「8トラックよりもっと多いトラック数が必要なんだ」という話も含まれていました。

要望は、リンドアワーの理解の範疇を超えていました。

「そんなにたくさんのトラック数を一体何につかうのか!?」

リンドアワーはこれまで、よりフォーマルなクラシック・オーケストラの録音を手掛けていたため、過剰なマルチトラック・レコーディングのメリットが理解できなかったのです。

結局、その場で話を断った彼でしたが、家に帰ってあることを思いつきます。

「ポップミュージックには指揮者がいない…。指揮者不在ということは、その分録音段階でのコントロールが必要になるだろう。その為のトラック数だとしたら?」

徐々に要望の真意を理解しはじめたリンドアワーは、やはり仕事のオファーを受けることにします。しかし、一端ことが決まると、やることはもはや山積みでした。

まず、レコーダーの問題があります。1957年時点で、レス・ポールが当時ほとんど誰も必要としていなかった8トラック・レコーダーをAmpexに(無理矢理)作らせていましたが、結局、品質の問題からかなり大規模な改良が必要となり、Fairchild 660の発明者レイン・ナーマを巻き込むなどして、随分な大ごとに発展したということでした。あれから約10年間の月日が経っていますが、果たして8トラックを超えるレコーダーの製造を請け負ってくれるメーカーなどあるのでしょうか?

最初、Ampexに問い合わせたリンドアワーでしたが、予想通り期待は不毛な結果に終わりました。しかし、同様の問い合わせをしたScully社からは「12トラックでよければ、何とかしてみるよ。」という返答がもらえました。

これによって、次は12トラックのコンソールが必要になりました。しかしもちろん、そんなものを作っているメーカーはありません。4トラックレコーダーが主流だった当時、8トラックでさえ驚くものを、12トラックもあるコンソールなど、一体誰が作るというのか…。

やるなら自分で開発するしかないことを彼は知っていました。同時に、自分一人でやり遂げられる仕事ではないことも、彼は重々理解していたのです。

「手伝ってくれる技術者がいさえすれば!」

そうして白羽の矢が立ったのが、後にdbx、そしてEarthworksの設立者となるデイブ・ブラックマー(David Blackmer)と、ソール・ウォーカーだったのです。

APIの設立と2520オペアンプ

アポストリック・スタジオのコンソール開発に携わったウォーカーは、その経験を通じてあることを思いつきました。

このコンソールが最終的に採用したプリアンプは、従来的な真空管回路の設計作法を踏襲したものでしたが、ウォーカーは途中からその方法が「柔軟性に欠けるのではないか」という疑いを持ちはじめていたのです。

「従来的なハイゲインアンプで、マイクレベルからラインレベルに信号を増幅したとしても、そのあとEQなどの処理や制御を経ていく内に、信号はまたマイクレベルに下がっしまう。出口のラインアウトプットに備えてその信号を再び増幅するやり方よりも、信号をハイゲインに保ったまま処理や制御ができた方が、遥かに理にかなっている…」

ウォーカーは、「オペアンプを使えば、それが可能だ」という結論に至ったのです。

APIの設立

一方その頃、ルー・リンドアワーはまた別の仕事話をウォーカーに引っ張ってきました。

「演劇舞台装置のシーン転換を自動化する機械の開発を手伝わないか」と、言うのです。

当時、ブロードウェイではなんでも舞台セットがかなり複雑化しており、シーン転換のためにステージ裏で雇わなければならない人員コストが問題となっているのだということでした。

この話を聞いてソール・ウォーカーはもちろん自動化装置の開発は可能だと思ったので、リンドアワーと共にオートメ―テッド・プロセッシズ・インコーポレーテッド(Automated Processes Inc./API)を設立する事にしました。

API 2520

APIのもともとのミッションは、ですから、演劇セットの移動装置をつくることだったのです。

しかし、アポストリック・スタジオの例のコンソールは、日増しにその評判を増しており、同様のカスタム・コンソールの製造オファーが、すでに何件か届いている状況でした。

こうして、APIは演劇セット移動装置のパーツが散乱する真横で、同時にコンソールの製造にも取り掛かったのです。

アポストリック・スタジオのコンソール設計を経て、ウォーカーは「プリアンプ部にはオペアンプを使った設計を施すべきだ」という考えを持っていたものの、最初からオペアンプ自体の開発まで自分でやってやろうと思っていたわけではありませんでした。

一台目のコンソールを作る際、ウォーカーはすでにオペアンプを提供していたある会社に注目し、外注を出していたのです

しかし、手元に届いたオペアンプの品質にウォーカーは満足することができません。結局、自らオペアンプを手掛けることに決め、その結果、今でもほぼすべてのAPI製品に使用されているオペアンプ「API 2520」 が誕生することになったのです 。

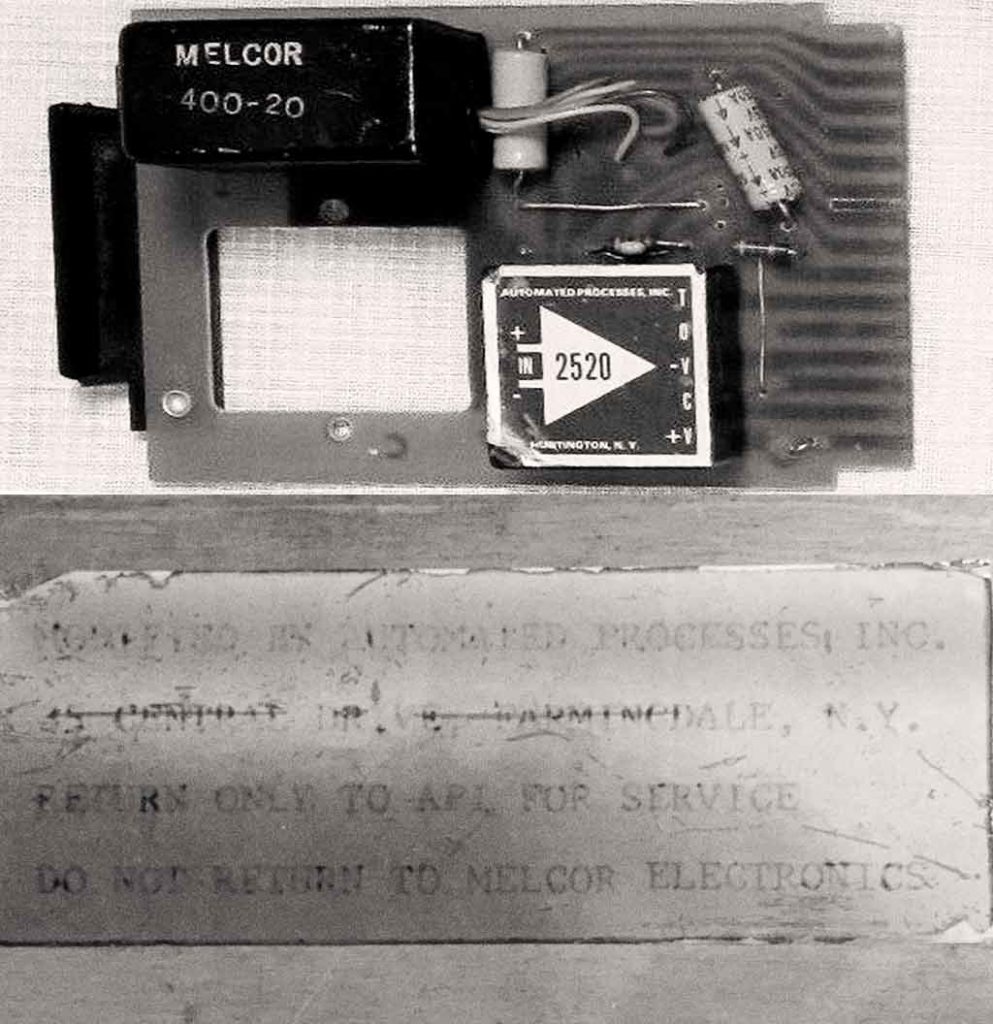

Melcor社とAPI製品および2520の関連性

市場を見渡していると、時折「Melcor」という刻印の入った部品を搭載した最初期のAPI製品や、逆に、APIの部品を使用したMelcor社の製品というものが存在しているのを見かけることがあります。

これら奇妙な製品群の謎を理解する手がかりとして、信ぴょう性のあるいくつかの情報をご紹介します。

まず第一に、1985年にDatatronix社からAPIを買収したPaul Wolff氏は、「ソール・ウォーカーはAPIの立ち上げに当たり、Melcor社から10人以上の技術者を引き抜いた」と発言している一方で、「API 2520はMelcor社のオペアンプの改良品だ」という証言も残しています。

また、ルー・リンドアワーも1999年に行われたAESのインタビューにおいて、自身とMelcor社セールス・マネージャーとの蜜月関係について明言しています。

そして最後に、Melcor社製品の側面に”RETURN ONLY TO API FOR SERVICE/DO NOT RETURN TO MELCOR ELECTRONICS”(修理やメンテナンスの問い合わせはAPIへ。Melcorに返送しないでください)と印字された画像が存在しています。

これらのことから、ある時期に製造された一部のMelcor社製品について、限りなくAPIの息がかかった製品であると考えられると同時に、ウォーカーが最初のAPIコンソールを製造する際に受注したものの「気に入らなかった」というオペアンプは、じつはほぼ間違いなくこのMelcor社製のものだったのではないかという想像ができます。

エアロ・スペース技術のコンソール開発への応用

APIコンソールの開発にあたり、ウォーカーはこれまでの経歴で積み重ねてきた経験や技術の数々を惜しみなく発揮しました。

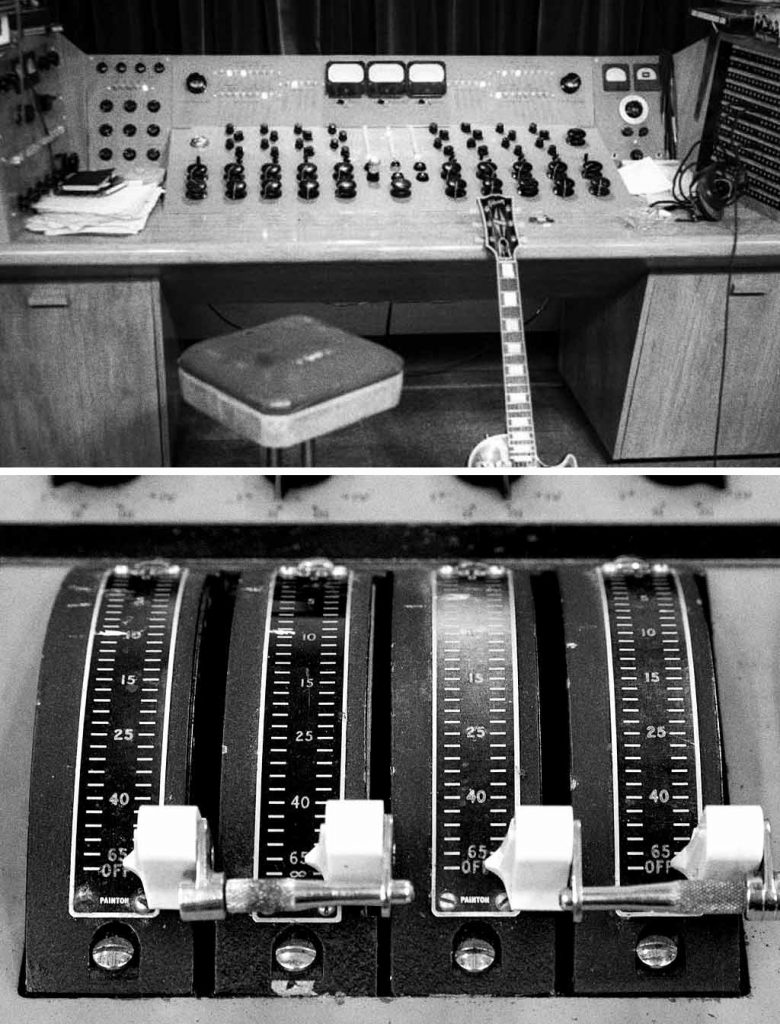

たとえば、フェーダーがその一つです。 導電性プラスチック素材を応用し、現在主流であるフェーダーの形を最初に実現したのは、ソール・ウォーカーのAPIコンソールだと言われています。

では、それまでのフェーダーは一体どんなものだったかといえば、古いものでは大きなロータリー式のノブか、少し新しい製品ではクアドラント・フェーダーという代物が使用されていました。 クアドラント・フェーダーは表面がアーチ状の円形に盛り上がった見た目が特徴で、ビートルズやピンクフロイドが使用したことで知られる真空管コンソールの「EMI REDDシリーズ」などに搭載されていました。

50年代に主流だったロータリーノブは、目盛毎に「ガクンガクン」と切り替わるステップ式だったため、再現性に優れていたと言うメリットはありましたが、一方で 「手一本につきノブひとつ」 という物理的な制約を作業中のエンジニアに課すという側面も併せ持っていたのです。60年代を通じて採用されたクアドラント・フェーダーは、そうした人間工学的な性能を向上させたという点では、画期的でした。

APIコンソールの設計にあたり、ウォーカーは最初ドイツ製のフェーダーを部品として購入しようと考えていましたが、供給が物量的に追い付かないことが分かるにつれ、やがてウォーカー自身による独自のフェーダー開発が必須課題となっていきました。

伝導性プラスチックと言えば、当時は航空機関連の精密分野で極専門的に扱われていた素材でしたが、もともとその分野出身のウォーカーには、この技術の応用が、クアドラント型よりも遥かにコンパクトで、遥かに優れた耐久性をもつフェーダーの実現を可能にすることが分かっていたのです。

「最低5年間はもつ品質を目指したつもりだが…、」

ウォーカーは、自身の手掛けたAPIコンソールの設計について少し満足そうな笑みをたたえながら、こう発言しています。

「どうやら、それより多少は長持ちしたようだね。」

API 500モジュールの開発

「従来的なコンソール設計には、【柔軟性】がなかった。厳正なる『カスタムモデル』という概念の範疇に留まる設計が、私には理解できなかった…」

APIが現在でもその名を広く知られる理由の一つが、「API 500シリーズ」モジュラーデザインの躍進です。 プリアンプ、EQ、コンプなど、好きなモジュールを必要に応じて挿し替え可能な「API 500シリーズ ランチボックス」の人気はとどまる事を知らず、規格に参入するメーカーも、もはや列挙にいとまがありません。

1968年、APIを立ち上げたウォーカーは、すべての部品がカスタムオーダーに基づきボルト付けされた従来のコンソール設計を眺めながら、未来を先取りした様な「500モジュール」のイメージを、頭の中で少しずつ思い描いていたのでしょうか?

当時を振り返る彼が、自身の「理想的なコンソール像」について次の様に語っています。

「音に関わるすべての物は楽器だ。部屋は楽器だ。そして、その中に含まれるものすべても例外ではない…コンソールに求められる役割が、単なる音の分配装置に過ぎないという場合もある。A地点からB地点にただ音を移動させるだけのスイッチャーとしての役割だ…。しかし別の時にはコンソールが音楽的な道具としての役割を担うこともある。現実には存在しない音や音楽を作り出そうとする場合がそうだ。…コンソールは実験を可能にするためのツールなのだ。アーティストが積極的に使いたいときはその使用に耐え得る必要があるが、そうでない時には無味無臭の存在でなくてはならない…」

「柔軟性をもつ道具」… その概念をまさに具現化した様な形を伴い、のちにシリーズ化する「API 500」の名を冠した最初のEQモジュールは、 APIの立ち上げから早くもわずか1年後の1969年に発表されています。

何もかも、ウォーカーにはもう計算済だったのです。

思えば、50年前の段階で、今日在る「API 500シリーズ」の姿がすでに彼の脳裏では鮮やかに、そして「当たり前に」描かれていたに違いありません。

APIとソール・ウォーカーのその後

ウォーカーは、その後約10年間をAPIで過ごしますが、会社はやがて致命的な財政難に陥り、1978年にDatatronixに売却されます。

設立から10年間の間、APIには常に資金不足の問題がまとわりついていました。

資本を求めて奔走しながらも彼らはベストを尽くそうとしましたが、とうとうキャッシュフローを保てなくなってしまったのです。売却はその末の決断でした。 ウォーカーは、その後しばらくの間、Datatronixに技術コンサルタントとして携わっています。

「API時代を通して、ただ一つ失敗を挙げるとしたら何か?」という問いに、ウォーカーは次の様に答えています。

「オートメーションシステムを開発していた時、コンピューター部分の開発を担当していた技術者が仕事を完遂できなかった。私が後を引き継いだのだが…思えば、あの時私がやるべきだったことは、すべてを白紙に戻し、一から設計し直すことだった。頑固さが災いして、無理矢理やり遂げようとしてしまったのだ。しかも、実際にやり遂げてしまった…残念ながらね。ただ、その時にはその設計はもう時代遅れだったのだ。」

ちょうど同時代に、コンソールにコンピュータを組み込んだSSLの製品が立て続けに爆発的なヒットを放ったことを思えば、もしかすると本当にウォーカーの言う通りの出来事が、当時のAPIにとって明暗の別れどころとなったのかもしれません。

関連記事:SSLの歴史:「SL4000番台」コンソールの軌跡と品格

ウォーカーは、その後オタリのコンソール開発に携わったり、2006年以降はNYUで教授として教壇に立つなど活躍し、やがて2016年にこの世を去りました。

そして冒頭で触れたように、 死後3年が経った今年、ウォーカーは「テクニカル・グラミー賞」 を受賞することになったのです。

あとがき:ウォーカーの成功とは何だったのか?

偉人の業績と世間の評価はいつも一致するとは限りません。むしろ、そうでないことの方が多いでしょう。

一般に、成功の尺度は「人それぞれ」だと言われます。それは、同じく「人それぞれ」である人生観とタンデムの関係にあるのかもしれません。であれば、その意味において私たちは皆、自分なりの成功を目指し、毎日の人生を送っているだと言えます。

ウォーカーは彼の人生という時間の中で、そのすぐれた頭脳とひらめきを絶えず活用し続けたでしょう。それこそが、彼の人生観にもとづいた成功への道だったのかもしれません。そしてその時間が終わり、彼という存在が失われた今、私たちは、彼について残された決して多いとは言えない資料の中から、彼という人間の本質のごく一部をうかがい知ることしかできません。

ウォーカーにとって、人生の意味とは何だったのでしょうか?

名声をなせど、財をなせど、人を何人統べようと、それを欲するひとつの生命ある肉体はいつか必ず失われる時がきます。だからこそ、ウォーカーの尽きた命の代わりに、「API」という存在が生き続けていくことが尊いのでしょうか。

先ほども述べたように、偉人の業績と世間の評価がいつも一致するとは限りませんが、会社や企業という存在は、その存在目的が資本の獲得である以上、世間の価値観と甚だしく乖離して存在し続けていくことはできないのです。 それは設立から10年後にAPIが行きついた結末からも、明確に読み取ることができます。

一方で、たとえどんな会社や企業であっても、才能と理想を併せ持つ人は少なからずいるに違いありません。問題は、そのような人材がどの程度、正当なパフォーマンスを発揮できているのか、ということです。そうした環境が彼女や彼の周囲に整っているのかどうか?もしそうでないなら、問題の本質は何であるのか…。

世間や社会が「企業のロゴ」で製品の「良さ」を判断するとき。私たちが「製造年の古さ(ヴィンテージであること)」を「良さの根拠」とするとき。その思考回路の根底には、一体どんな概念が座しているのでしょうか?その概念はどこからきて、私たちの意識に棲みついたのか?私たちが日々積み重ねる選択肢の何割がそうした概念の影響を受け、知らずと形作られているのでしょうか。

さまざまな価値観が行き交う世で、どんな「良さ」も結局のところは「人それぞれ」です。どれ程考え抜かれた「良さのひとつ」も、数が支配する雑踏に落とされれば等しく平等に扱われ、「無数の主観たち」と共に流されていく運命を待つ他ないでしょう。

しかし、物事の本質を理解しようとする行為は、けして無駄ではないと私は敢えて表明したいと思います。「良さ」の本質とは何か?それを追求するためのレーダーの精度を、私たちは絶えず磨いていくべきではないでしょうか。その為にどんな資質を備えていく必要があるのか?

ソール・ウォーカーという人間が存在し、彼が歩んだ人生があり、成し遂げた偉業があった。

私はウォーカーを知りません。しかし史実をつなぎ合わせて垣間見えた彼の姿は、少なくとも「良さのひとつの形」として私の心に響きました。

願わくばその一部始終を、ある人には無味乾燥な歴史書のように、またある人には創造力を駆り立てる強力な興奮材のように、(ウォーカーのコンソールがそうであったように)私もこの記事を通じて皆さんにそれを伝えたいと願っています。

私が私なりに知り得た事実に基づくソール・ウォーカーについての記述は、今の所、これでおしまいです。

いつもながら現存する関連資料は少なく、限定的な情報の裏を取る作業が繰り返し必要でした。しかし一方で、それは大変に刺激的で、ポジティブな情熱の込み上げる有意義な時間でもありました。

ここまでお読みくださった皆さんはいかがでしたか?

今度はぜひあなたがあなた自身の心で、彼の半生をどこか遠い場所まで運んでいってください。