マスタリングの意義は、本当に音圧稼ぎだけなのか?

いろんな雑誌や一部プロの発言も手伝って、すっかり「マスタリングといえば音圧」というイメージが定着していますが、マスタリングエンジニアの本来の存在意義として私が想定している事は大きく分けて二つあります。

ひとつは「ミックスで取りこぼしたミスが無いか、第三者に確認してもらうこと」。もうひとつは、「アルバムなどで別の人が手がけた曲と調和するように、音量や音質面の最終調整をしてもらうこと」です。

特にひとつ目は大切で、信頼できるマスタリングエンジニアと二人三脚で仕事をする事は感性の偏りを防ぐ事にもなり、作品の価値を高める上で非常に意味のある事だと思っています。

しかし、そうした重要な役割を差し置いてまで、ここまで極端に音圧が注目される事になったのはなぜでしょうか?「音圧(ラウドネス)」を稼ぐと、一体どんな良いことがあるというのでしょうか?

人間の耳は「大きな音」を「良い音」と認識するように出来ている

学生時代にヘッドフォンで音楽を聴いている時、だんだんノッてくるとよく無意識に音量を上げてしまう時がありました。そして翌日また音楽を聴こうとすると、あまりの大音量に「よくこんな爆音で聴いてたな」と思うのですが、しばらくするとやっぱりまたその爆音が普通になります。

また、ドラムのミックス中にスネアの8k辺りをほんの少しだけ明るくしたいなと思ってパルテックEQのプラグインを挿すのですが、パルテックの特徴として何もしなくても音量が少し上がるわけです。すると「あれ?もうこれで良いんじゃない?」と思う位よく聴こえてしまい、あれこれ悩んだ結果やっぱりEQを引っ込めてボリュームフェーダーだけ微調整するなんていう事が今でもよくあります。

いずれの例も思い当たる経験をされている方がいらっしゃるかも知れませんが、その位人間の耳は「音の良さ」について、ある意味単純に出来ているのです。ミックス中の落とし穴として聴覚のいい加減さを指摘する海外エンジニアも大勢居るくらい、みんなこの点の克服にはそれなりに苦労している様です。

関連記事:Pultec EQの歴史:60年間を歩む黄金の回路

健全なラウドさの追求は、いつ不健全な「戦争」へとすり替わったのか?

そんな耳の原理を想定してかは分かりませんが、「音楽をより大きな音量で収録したい」という発想は1940年代から50年代の段階ですでにあったと言われています。ただ、ごく近年の文脈でよく耳にする「ラウドネス戦争(Loudness War)」という現象については、特に80年代後期以降CDやデジタル機材が登場してからの流れを指していると考えて間違いないと思います(*90年代以降などとする諸説あり)。

古い音源のリマスターなども盛んになりはじめたこの頃、誰かの新譜の音が大きければ、次はそれよりもより大きく、よりラウドにという「戦争」、または「レース(競争)」がはじまったのだと言われています。

音圧「戦争」などという不の表現が使われるのは、もちろんこの現象を不健全だとして批判的に見る視点があるわけですが、もともと人にはそれぞれ好みや立場があるし、ラウドさの基準や捉え方も様々なので、仮に競争の結果生まれたものが音楽にとって意味のあるラウドさだったなら、このような批判も起こらなかった事でしょう。

思うに、音圧戦争が問題視されている本当の理由は、結局ラウドさその物よりも、クリエイティブな判断の余地が見られない製作側の怠慢の結果としてのラウドさという点に集約されるのではないかと思います。

要するに、「何でもかんでも音圧上げとけば文句無いんでしょ」といういかにも雇われエンジニアの様な製作態度に、クリエイティブさは無いよね、という事です。音圧稼ぎそのものはただの技術であって、有効に使われればそれはそれで問題はないはずなのですから。

音圧稼ぎの仕組みと代償

そもそもラウドさを突き詰める「音圧稼ぎ」と言われる作業とはどんなものなのでしょうか?

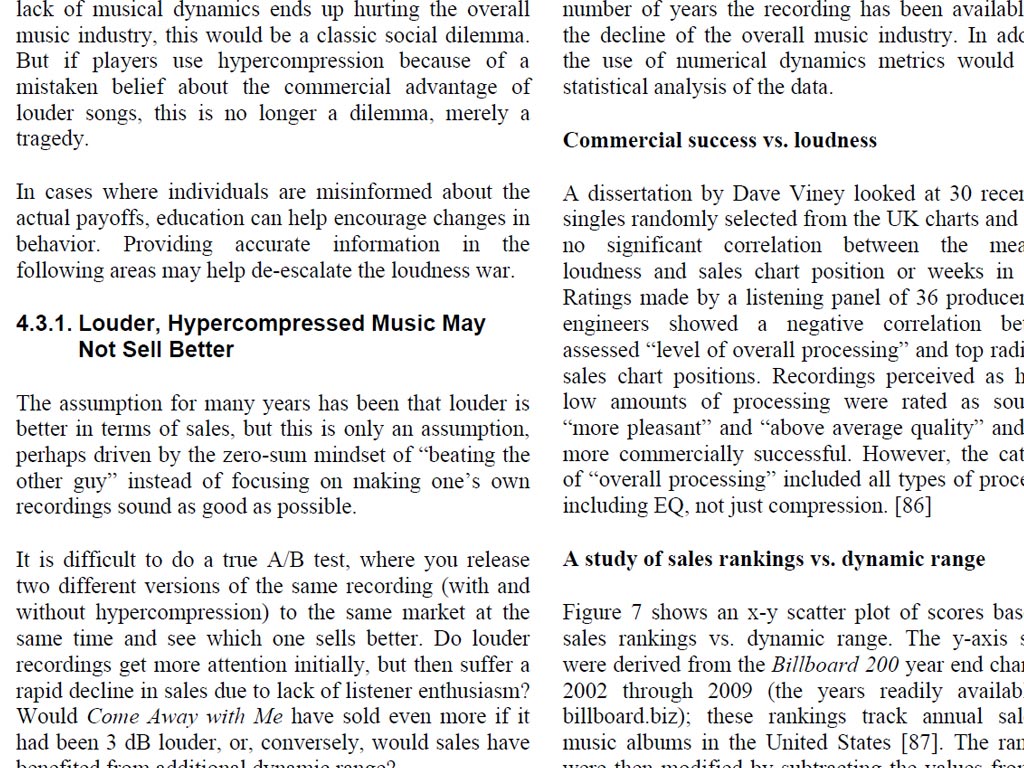

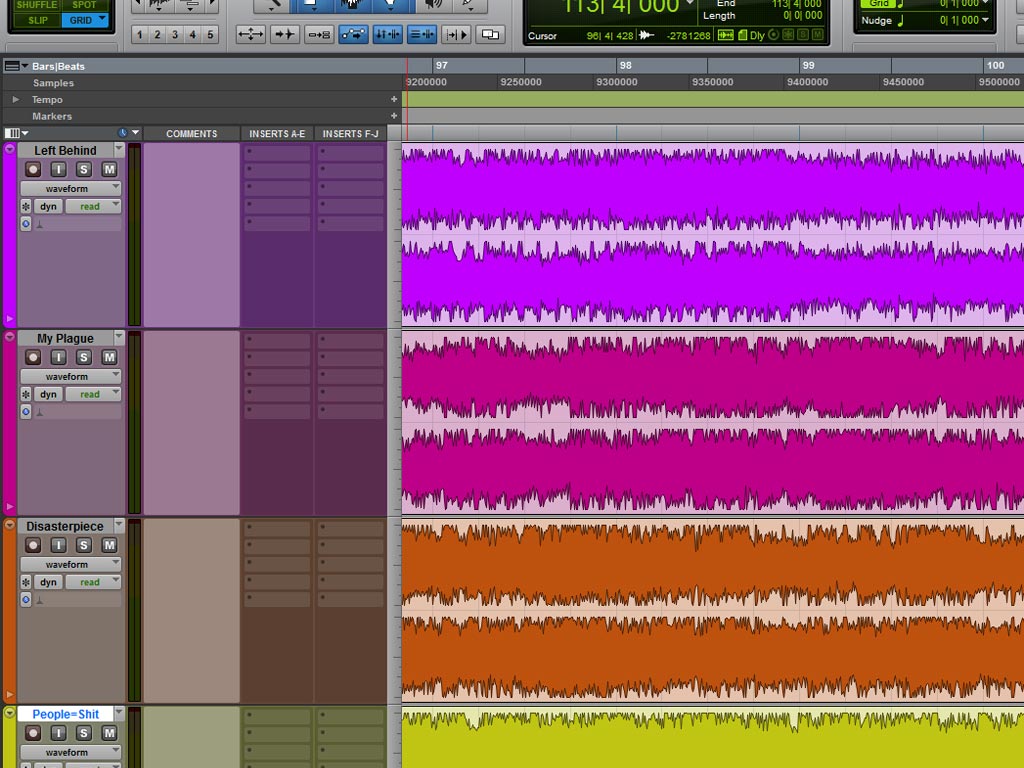

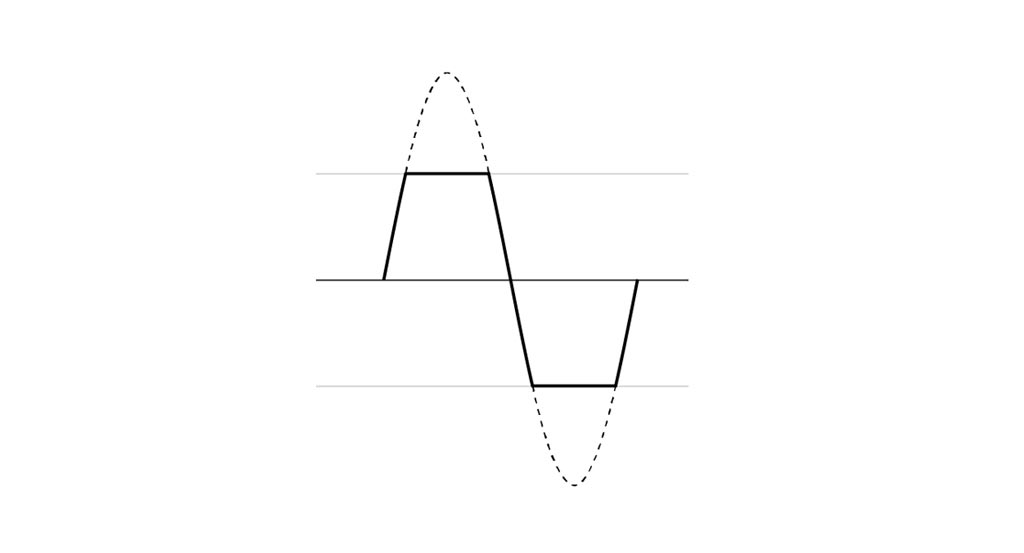

音圧稼ぎの仕組みは、言ってしまえば意図的なクリッピングに過ぎません。曲中で一番大きな音からどんどんクリップして行き、これ以上行くと音が割れる、ディストーションが発生すると言う境界線にギリギリまで近づく行為が、俗に言う「音圧稼ぎ」の正体です。

大きな音を小さくしていくので、言うまでもなく「音量差(ダイナミクス)」という音楽に大切な要素が犠牲になります。

スネアの控えめなリム・クリックから力強いストローク、ボーカルのささやき声から張り上げるチェストボイスなどといった生パフォーマンス由来の自然な音量変化が機械的に均一化される代わりに、例えば「高速道路を走行中の車内でも、ちゃんと囁き声まで聴こえる曲」などが実現可能になるのです。

音楽と真摯に向き合えば、音圧稼ぎが必要か不要かの答えは自ずと出るのではないか

しかし、こうした「音圧稼ぎ」はただのテクニックですので、そのものには善も悪もありません。

それは、ある成分が人体にとって薬にも毒にもなるのと同じことです。だからこそ、使う際にはデメリットを受け入れてまで、「なぜその処理を採用するのか?」という筋の通る理由が必要なのです。

エンジニアとしてのセンスを追求した結果なのか?レコードレーベルの人間として音楽の商品価値を最優先させた結果なのか?アーティストとしてストイックに作品を突き詰めた結果なのか?または「トレンドだから何となく」「誰かにそうしろと言われたから」「本でそういうものだと読んだから」なのか。

近年の海外では、こうした競争の存在について自覚的な向きも増え、それに反応する形で「あえて」流れに逆行するアーティストも見られる様になりました。だからと言って、その流れを表面的に推奨するつもりはありませんが、ただひとつ言えるのはラウドなだけの作品を良しとする価値観など初めから存在しないのだという事です。

「ラジオやテレビでかかった時、音が大きな方が売れる」という事がまことしやかに信じられていますが、その音楽に中身が無ければ脳内でミュートされておしまいです。音圧戦争に対する声無き批判があるとすれば、「こうすればカネに繋がる」と言う、クリエイティビティを捨てた怠慢な業界体質自体を糾弾する音楽愛好家の価値観に他ならないのではないかと思います。

ラウドさを追求するにしろしないにしろ、世にどんなトレンドがあるにしろ無いにしろ、「なぜ」そうするのかという問いに、いつでも確信を持って答えられるクリエイティブな姿勢こそが、いま一番私たちに必要なのではないかと思います。