前置き①:アメリカーナというジャンルとサウンドについて

まず、これからやろうとする手順や意味を正しく把握するために、アメリカーナというジャンルと、そのルーツとなっている音楽などについて簡単にさらうところから行ってみましょう。

知ってる人や急いでる人は「手順」まで飛ばしても構いませんが、オリジナルを遡って分析する行為は大事ですので、いずれ視野に入れてください。

「アメリカーナ」とは?

「アメリカーナ」というのは比較的新しいジャンルで、言葉自体が広く認識されだしたのは、大体2000年以降です。

明確な定義がある訳ではありませんが、広義の建前としては「ブルース、フォーク、ジャズ、カントリーやブルーグラスと言った米国に根ざすルーツ音楽やルーツ文化に影響を受けたアーティスト」という様な意味合いで使われることが多い様です。

当初は一部の愛好家たちが言い出したニッチなサブカテゴリに過ぎなかったアメリカーナですが、そんな認識も近年では大分変動し、アメリカーナと言えば、今ではほぼメインストリームジャンルと言っても差し支えない程の一般化が進んでいます。アメリカーナのシンボル化、—つまり、「旬なアメリカーナという状況」であったり、「アメリカーナ・アーティストであることの箔」などについて、制作側やリスナーの、一部季節的な注目が雪崩れ込んでいる状況が、おおよそ2010年以降の一部実情なのではないかと言うことができると思います。その為、実質的なジャンルはおよそポップ、エレクトロニカ、ロックなどであっても、最近はイメージ的な観点からアメリカーナという呼称を自ら好むアーティストやレーベル、イベントなども多い様です。

そうした状況ですので、ここで「これこそがアメリカーナ・アーティストだ」という様な具体例を挙げる事は控えたいと思いますが、調べてみたいという方は「best americana artists」とか「underrated americana artists」、または「real americana artists」など、適当なキーワードで検索してみると良いでしょう。

現在、メディアや大衆が「アメリカーナ」だと思っているアーティストたちが沢山ヒットすると思うので、ある意味での参考にはなるかもしれません。

「泥臭さ」と言われるサウンドの正体

さて、アメリカーナというのはそういうものですが、ジャンルが作られるだけあって、確かにサウンド面ではそれなりに一定の「共通項的なもの」を感じることができます。

個人的には、50年代中期~60年代後期、または70年代初期頃までのクラシック・ロック・サウンドが参照元になっている場合が多いのではないかと感じています。これは、「アメリカーナ」と呼ばれている人達が「影響を受けた」と公言するアーティスト達が、大体この辺りの時代出身である事とも一致してます。

例えば、エルヴィス・プレスリーの「Jailhouse Rock」や 、レッド・ツェッペリンの「Good Times Bad Times」はサウンドメイキングの歴史的にも様々な局面でよく引き合いに出される楽曲ですが、アメリカーナサウンドの参照元としても、参考になる好例と言えるでしょう。

こういった時代の「クラシック・ロック・サウンド」が持つ傾向を咀嚼し、今風に再構築したものが、いわゆる新しいけど泥臭いアメリカーナサウンドと呼ばれるものの正体なのではないかと思います。

前置き②:参考にするポイントと、現代的にアレンジするポイント

では、具体的なサウンド作りの一例を見て行く前に、基本的な方向性をざっと把握しておきましょう。

例によって、必ずしもこう考えなければいけないわけでは全くありません。あなた自身の創造性を育む取っ掛かりの知識として、役立ててください。

1. ルーム・アンビエンス(室内残響音)

まず、先ほど挙げたエルヴィス・プレスリーの「Jailhouse Rock」や 、レッド・ツェッペリンの「Good Times Bad Times」にしても、現代的な録音に比べて音がバシャバシャしています。これは、少ないマイクでドラムをレコーディングしなければならなかった当時の技術的な制限による副産物的な結果ですが、ある種「アメリカーナ」的な泥臭いキャラクターを醸し出しています。この暴れた音の正体は「ルーム・アンビエンス(室内残響音)」です。

ルーム・アンビエンスはアメリカーナ・サウンドを作る上で、後々かなり大切な要素になってきます。具体的には、ルーム・アンビエンスの混ぜ具合こそが、「古臭いサウンド」と「最新のサウンド」を紙一重で隔てる重要な要素のひとつなのです。微細なバランス調整はセンスと腕の見せ所ですので、注意して耳を傾けるようにしましょう。

2.各ドラム・ピースのマッフル処理にこだわる

次に注意すべきなのが、例えば「Jailhouse Rock」や、「Good Times Bad Times」は、全体的なドラムがバシャバシャ暴れている割に、キック、スネア、タムなど各ピース自体のアタックとディケイ(減衰)がかなりしっかりまとまっているという点です。

これは、演奏のエネルギーや臨場感の表現については先ほど触れた部屋鳴り(ルーム・アンビエンス)に大きく頼り、音の核となるキットの鳴りは、極力抑える様、各ドラムピースがチューニングされている場合が多いからです。

具体的にこれを再現する方法としては、各ピース毎に余分な残響音を抑制するミュート処理を施す一方で、部屋鳴りは豊かにするために、スネアなどを低めにチューニングするよう心がけることがコツです。ミュートは、ガムテープを使ったり、ハンカチを使ったり、アーティストによって色々なものを使用する場合があります。これについもあとでもう少し詳しく触れる事にします。

3.顔面真近くで鳴っているような、「イン・ユア・フェイス」サウンドを両立する

先ほど「1」でも述べた様に、クラシックでもありモダンでもある音を確立していくためには、ルーム・アンビエンスだけでなく、それ以外のマルチマイキングの素材の居場所も適切に確保していく必要があります。

具体的には、各ドラムピースを個別に近接レコーディングした素材から余分な残響音や不要な周波帯域をしっかりとカットし、それぞれがバシッと目前に張り付くような音に処理して行くのです。

これをすればするほど、現代的なサウンドに近づいて行くことになりますが、やりすぎるとただのモダンなロックサウンドになってしまいます。ルーム・アンビエンスとクロースマイクの役割に気を配り、バランスを調整していきましょう。

4.パラレル・コンプレッションで、ダイナミクスを犠牲にせず、ある程度の音圧を出す

「現代的な音」の正体として、もう一つ重要なのは、やはりラウドネス(音圧)です。

音圧とは基本的に音の強弱(ダイナミクス)を犠牲にすることで成り立つわけですが、その意味を理解した上で正しいテクニックを用いれば、ダイナミクスを保ちながら、ある程度のラウドネスを両立させることは可能です。こうすることで、クラシックさをあまり損なわずに、音に更なる現代的なニュアンスを付加することができます。

具体的には、後述する「パラレル・コンプ」というテクニックを活用します。

ちなみに、音圧とダイナミクス(音の強弱)については、詳細な記事がありますので、よかったら参考にしてください。

関連記事:ラウドネス戦争ってなに?音圧技術との正しい付き合い方。

では、いよいよ実際の手順を5段階に分けて見ていきましょう。

手順①:レコーディング前のドラムの音作り

掛け値なしに、ここで7割決まります。

身も蓋もない話ですが、あなた自身がドラムを演奏する立場でない場合は、最初から「録りたい音」を鳴らせるドラマーを厳選するのが何よりの近道です。

もし、ドラマーがバンドの一員で選択の余地がなければ、そのドラマーがなるべく理想的な音を出せる様、手助けしてあげましょう。

以下、音作りの肝になる点を見て行きます。

低めにチューニングする

先ほど「前置き②」で触れたように、まずドラムは全体的にやや低めにチューニングします。重ね重ね言及している様に、必ずそうしなければいけないわけではありませんが、ドラムヘッドの緊張(張り)具合とルームアンビエンスには、無視できないつながりがあるのです。

もし仮にヘッドをひねり上げてペンペンな音を作ってしまうと、ドラムのタイトさが少なからず部屋鳴りの性格にも影響し、ルーズでドシッとした泥臭さをレコーディングするとなると、それだけ目的から遠ざかってしまう事もあり得ます。

とは言え、これはあくまで一般論なので、フレーズや叩き方、もちろんドラムキットの種類などでいくらでも状況は変わりますし、面白いものは作れます。全行程に対して言える事ですが、ここで僕がいうことが全部だと思わないでください。あくまで、まず取っ掛かりとしてお勧めなのは「ハイ・チューニング」より「ロー・チューニング」ですよ、くらいに留めてお考えいただけると良いと思います。

関連記事:スネア・ドラムを洋楽みたいな音質にチューニングするコツ

キットのマッフル(ミュート)処理

ミュートというと、スネアにグミみたいなものをペタッとする事を想像する人もいるかもしれませんが、実はミュートもやり方次第で結果が大きく変わります。「muffle(マッフル)」というのは「覆う」という意味の単語です。ここではミュート方法の一種と考えてください。

一般的なアメリカーナ・サウンドの基本としてふさわしいのは、かなりデッドと言えるくらいミュートされたドラムですが、「好みのデッドさ」というのを探す工程は、もう本当に実験あるのみです。

例えば、ビートルズのリンゴ・スターは、ハーモニカケース、タバコの箱を経て、最終的にしばらくは「ティー・タオル」を使ってドラムをミュートする事に落ち着いたらしいですよ。英国人らしいですよね、ティー・タオル。

個人的は話をすると、僕はGAPなどで手に入る女子用の透ける位うすいサラサラ素材のカーディガンを使ってミュートするのが、音的に1番好きです。理由は、素材が大変薄いため、スティックがドラムヘッドに当たる際の打撃音がほどよくシャープなままである割に、布らしい、柔らかなミュートもしっかり両立できるからです。

ハンカチ、タオルやガムテープはもちろん、あのグミみたいなやつを使ったとしても、同じ結果にはなりません。

他にも、思い切ってドラムヘッドを別の物に変えてみる方法もあります。EVANSから出ている「Genera Dry」シリーズは、試してみるなら価格も手ごろだし、デッドな鳴りを演出したい場合にはオススメです。

「音の共鳴・反響」をキットのサイズや叩き方などで突き詰める

あと知っておくべきなのが、ことレコーディングにおいては、ビッグなキットからビッグな音が得られるとは限らないという事です。

例えば、サイズが大きなスネアから大きなボリュームが得られるのは確かですが、部屋のサイズによっては、ミドルサイズや小さめなスネアを選んだ方が、結果的に「豊かな」鳴りを得られることがあります。

これは、キットのサイズが大きくなるほどボリュームが増す上に、音響上複雑な構成となるので、例えば小さな部屋だと音が簡単に飽和し、マイクが倍音バランスの一部しか拾えず、結果的にか細い音になってしまう、という場合があるからです。

また、叩き方も、強く叩けば音がビッグになるというのは、必ずしも真実ではありません。

ドラムのボディというのは打撃音を共鳴させるためのいわば反響体です。水の入ったワイングラスを想像してください。乾杯の「チーン」という音を綺麗に出すには、グラスの縁同士をある程度の勢いで当てて、すぐさま離さなければいけませんね。同じことが、ドラムやピアノなど、発音メカニズムに打撃が関わっているアコースティック楽器すべてについても言えるわけです。打撃や打鍵後に、楽器の筐体を十分震えさせることも意識した演奏法を採用しなければ、伸びのある完全な音は生み出されません。

具体的には、力任せに叩くだけでなく、打撃の瞬間以外、スティックやペダルをキットからなるべく離し、ドラムのボディに共鳴を促せるくらいのスナップの効いた演奏が理想的です。

それでもパワフルさが足りないと感じれば、セットアップを変えてみるのも一つの手です。例えば、キックペダルのビーターはもしかしたらフェルト製のものより、木製のものを使うべきかもしれません。スティックのゲージを上げてみるのも良いでしょう。

演奏法については一朝一夕でできることではありませんが、意識することで変化に気づくこともあると思います。ぜひ注意を払って耳を傾けてみてください。

手順②:レコーディングの部屋選び

「前置き②」でも少し触れた様に、ルーム・アンビエンス(室内残響音)はアメリカーナ・サウンドに重要な要素ですので、壁の材質、天井の高さ、部屋の広さなど、部屋選びにはとことんこだわりましょう。

一般的に、部屋が大きく、壁の材質が硬いほど部屋鳴りは多く、長くなる傾向がありますが、もちろん、一律部屋鳴りが多く、一律長ければ良いというわけでもありません。

イメージの為に具体的な話をしますが、たとえば日本の一般的な木造住宅であれば、脱衣所とか玄関の反響音は、部屋が狭いために残響音は短めで、音は多少明るめかなという様な性質をもつ場合が多い一方、逆に、体育館や山道のトンネルとかの残響音は少し長すぎるかなという感じがします。あくまで好みの話ですが…。

部屋の選択については完全にセンス次第ですので、色々な場所でレコーディングしてみて、自分好みのルーム・アンビエンスというものをイメージできるようになってください。

ルームアンビエンスが多すぎると感じれば、マットや毛布などで吸音して調整するのも一つの手です。部屋の扉を開けたり、ドラムの位置を少し変えるだけでも音が随分と変わります。ぜひ試してみてください。

手順③:マイキング

ではいよいよ録りに移ります。「クラシカルな音をレコーディングする」という意味でのスターティング・ポイントとして参考になるのが、3本のマイクでドラムキット全てを録る「グリン・ジョンズ・テクニック」です。

グリン・ジョンズ・テクニックについて、当のグリン・ジョンズ本人は「耳をよく使う」という以外、厳密な指針らしい指針はほとんど無いという事を断言していますが、一応基本として知られているのはスネアの上方、キックのやや手前、タムの斜め上辺りにマイクを一本ずつ立て、キット全体がうまく収録されるようにバランスを取るという事です。

上手くいけば、あたかもミュージシャンと一緒に部屋にいるような素晴らしいライブ感をレコーディングすることができますが、逆にしくじれば、各マイク間で地獄の様な位相問題(中途半端なフェーズキャンセル効果など)を抱える事になります。その意味でも、グリン・ジョンズ本人の言う「耳をよく使う」という点は、このテクニックの本質をよく説明していると思います。

グリン・ジョンズ・テクニックのやり方について興味があれば、ステップ毎に詳しく解説した記事があるので参考にしてください。

関連記事:マイク3本でドラムを録る方法:グリン・ジョンズ・テクニックの基本

もちろん、今回はこのテクニックをそのまま拝借して終了という訳ではありません。現代のエンジニアとしてはクラシカルな手法に回顧するだけでなく、モダンな要素をしっかりと意識する事も重要です。

では、その「モダンな要素」はどこから来るのかと言えば、主に各ドラム・ピースの「クロース・マイキング(近接収録)」から来ます。チャンネル数の制限から、昔はやりたくても出来なかったこと。それを今、昔の手法に足していくのです。

具体的には、グリン・ジョンズ・テクニックの考え方をベースに、スネアやタム、キックなどに積極的に個別のクロース・マイクを立て、クラシカルなアプローチとモダンなアプローチのハイブリッド的な手法を採る事が、古さと新しさが同居したアメリカーナ・サウンドを体現するためのカギとなるわけです。

マイクの選定

言い切ってしまうと語弊がありますが、「暗く暖かく」というのが一般的なアメリカーナ・サウンドの特徴である様に感じますので、まず「明るく録りすぎない」というのは考慮に入れてもいいと思います。

そういう意味では、例えばオーバーヘッドにはペンシルコンデンサーよりもラージ・ダイヤフラムマイクとかリボンマイクとかの方が良いと思います。

キック、スネアやタムのマイクは、とにかくまずは奇をてらわずに、典型的に良いとされているものの中から選んでみると良いでしょう。スネアならまず「Shure SM57」、キックなら「AKG D112」、タムなら「Sennheizer MD421」などといった具合です。Sennheizer MD421はダイナミックマイクにしてはちょっと高価ですが、予算的に厳しければSM58やSM57でも大丈夫です。

近接マイクも音源に対してあまり近づけすぎず、やや距離を離すことで、近接マイクなりにナチュラルな音を録ることができます。この「音源から適正な距離を取る」という考え方も、グリン・ジョンズが重ね重ね強調している所です。「楽器の真横に顔を近づけて音楽を聴くやつはいない」という事で、彼は極端なクロース・マイク自体を不自然な手法だとして敬遠しているからですね。

モノラル・マイキングを効果的に使う(ステレオ・マイキングにこだわらない)

グリン・ジョンズのテクニックでは、スネアの上方とタムの斜め上方のマイクが、それぞれのキット・ピースを収録する為のマイクであると同時に、キット全体を捉えるオーバーヘッドマイクの役目も兼ねている点が特徴です。

しかし、今回はスネアにもタムにも別途クロース・マイクを使っているので、ある意味ではオーバーヘッドマイクは、オーバーヘッド・アンビエンスの収録という目的だけにしぼり、立てる位置を自由に決める事ができます。

一方、オーバーヘッドマイクやルームマイクと言えば、即座に「ステレオ・マイキング」をイメージする方がいらっしゃるかと思いますが、アメリカーナ・サウンドに限らず、必ずしも必要とは限りません。

ステレオ・イメージは現代的なサウンドの重要な要素ですが、何でもかんでもステレオ・トラックで収録したところで、最終的に合わせて聴いた時に、ピントのボケた大きなモノラルの様な音像が出来上がってしまっては意味がありません。それよりも、ステレオ空間にモノラル要素を効果的にパン配置した方が、ずっとワイドなステレオ・イメージになる事が多々あるのです。

その意味では、あえてモノラル・オーバーヘッド、モノラル・ルームマイクというマイキング手段を採用するのも、一つの手です。

例えば、プレイヤーの頭上にオーバーヘッド・マイクを一本、キット全体から少し離れた場所にルームマイクを一本。それらのパンを共に中央に配置して、ステレオイメージは、もっぱら左右のハイハットやフロア・タムなどのクロース・マイクのみに頼るくらいの気持ちで臨んだ方が、かえってクッキリ左右に広がりのあるレコーディングが実現します。

手順④:ミックス・バスのセットアップ

レコーディングの手順が済んだところで、これより先はミックスの話に移ります。

アナログ感はデジタル世界でもちゃんと表現できる

雑音が多い世の中なので、中には「デジタル<超えられない壁<アナログ」といった固定観念をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、土台の議論として、「アナログとデジタルは違うが、優劣はない」ということを、まず最初に認識してください。

アナログ実機とそのデジタル・エミュレーション版を比べて、まったく同じでない事は確かにあります。しかし、だからと言って、肩を落とす必要はありませんし、欲しい音を出せない言い訳にすべきでもありません。

ある物で工夫し、ゴールを手繰り寄せる。デジタルには、その柔軟性があるのです。

「アナログでなければたどり着けないゴール」などという物は、今や、少なくとも音質に関してはあり得ませんので、今手元にある選択肢に自信を持ち、安心して取り組んでください。

プラグインで自分の「コンソールの音」をデザインする

ということで本題ですが、まず「アナログコンソールは通すだけで音が変わる」という話があります。これですが、機材の種類にもよるものの、確かに音が変わるというのはある程度真実です。

であれば、つまりそういう通すだけで音が変わる仕組みを、DAW内部に作ってしまえばいいという事が、デジタル世界のアプローチとして考えられるわけです。

実は、この考え方はすでに世界的には定石とも言えるもので、例えば、レッド・ホット・チリ・ペッパー、アデル、フージアなどで知られるプロデューサー、アンドリュー・シェップスは、デジタルミキシングにおけるこの考え方について、よく話をしています。

アンドリュー・シェップスと言えば、ことミキシングに関しては、完全に「ミックス・イン・ザ・ボックス(コンピューター内で全ミックス工程を終える事)」派であることをいろんな所で公言していますね。彼は何チャンネルもあるNeve卓を所有していることでも知られる機材マニアですが、そんな卓も最近はあまりに使わない為、ついに自分の手元から別のスタジオに移してしまったそうです。

一方、彼は完全にデジタル環境に移行してからも、世間で「アメリカーナ」とカテゴライズされる作品をたくさんミックスしています。「アナログ感」はある意味アメリカーナ・サウンドに重要な要素であるとも言えますが、アナログ機材を使わなくても「アナログ感」が出せる事は、彼の仕事ぶりからもうかがい知ることが出来ます。

では、具体的にどうしたらアナログコンソールのカラーをDAW環境に構築できるのかというと、とにかくミックスバスに色んなプラグインを挿入して、それぞれが独自にエミュレートした「アナログ・カラー」を全体的に少しずつ付与していくのです。

フェアチャイルド、ニーヴ、トライデントからチャンドラー製品まで、今はいろんなアナログ機材が精巧にエミュレートされています。それらを好みの組み合わせでミックスバスに挿入し「自分好みのコンソールの音をDAW内で再現する」のです。「色付け」が目的なので各プラグインの設定は、わずかにしかいじりません。積極的な処理をするというより、プラグインを通った時に付くカラーだけを利用すると言った感じです。

ちなみに、ミックスバスというのは、最終的に全チャンネルが通過するステレオAUXチャンネルの事です。マスタートラックと同一視しても構いませんが、その1つか2つ手前にわざわざミックスバスを設けるメリットもいろいろとある為、その話もいずれ機会を見つけてカバーします。

もちろん、ミックスバスに挿入するプラグインは人によって違い、アンドリュー・シェップス自身も「毎週のようにアップデートしてる」と言ってますが、基本的にはデジタル・エミュレートされたアナログ・イコライザーやコンプレッサーなどを組み合わせていくことで、少しずつ「アナログ・カラー」を塗り重ねていきます。

僕自身のミックスバスチェーンは今の所、「Waves PuigTec EQ」→「 Universal Audio Neves 33609」→「 Waves EMI TG12345」→「Waves Reel ADT」→「 IK Multimedia Stelth Limiter」という具合になっています。どのプラグインもほとんど何もしていないと言っていいくらいマイルドな設定ですが、 PuigTec EQはボトムとトップをほんの少しずつだけリフトしています。こうする事によって、各トラックで同様の処理をする手間を省くことができます。さしづめ音的には「ボトムとトップが微妙に元気になるコンソール」と言ったところでしょうが、デジタル・クリッピングを避けるために、最後のStelth Limiterは、アウトプットを0.2dBほど下げています。

そして、もちろんこのミックスバス・チェーンに挿さったプラグインは僕らにとっての「卓」の一部なわけですから、ミックスの最初から最後までずっとオンのままです。最後になって突然挿入したり、オンにするのでは無いという点に注意してください。結果が全然変わってきますよ。

「ミックス・イントゥ・コンプレッサー」という考え方

デジタル世界でアナログの結果を再現するのに有効なもう一つの手段が、バス・コンプレッサーの使用です。

バス・コンプレッサーというのはざっくり説明するとアナログ卓についているステレオ・コンプレッサーですが、本来、最初から最後までオンにして、それを通してミックス(ミックス・イントゥ)するためにデザインされたものです。

当然ミックス中モニターする音は全てバス・コンプレッサーを通過した音になりますが、その都度コンプに突っ込みすぎていないかを考えながら作業を進めることができますので、最後にとってつけたようにリミッターなりバス・コンプなりを挿入するのに比べ、はるかに自然で、はるかにマイルドな馴染みの良い結果を得ることができます。

また、アナログ感を表現する言葉でよく「糊付け」とかいうことが言われますが、バス・コンプをこうして使うことで、そういう音同士の接着剤的な役割も果たし、サウンドにより「レコード・ライク」な一体感をプラスすることができます。

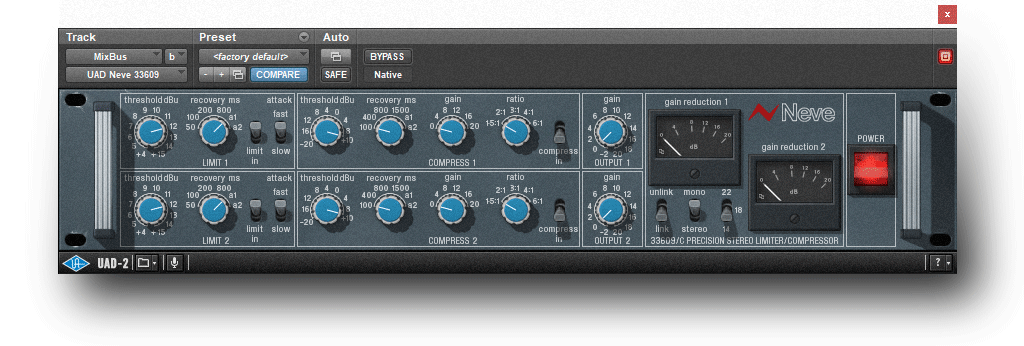

ちなみに、先ほど紹介した僕のミックスバス・チェーン内では、「Neve 33609」のプラグインがこの役割を果たしています。

設定は、スレッショルド全開、リカバリー(リリースの事)はオート(a1かa2)か最速(100)、そしてステレオ・リンク・コンプレッション機能はオフにして、2台のモノラル・コンプレッサーとして扱います。

ステレオ・リンクをオフにする理由は、左右毎で別のコンプレッション処理をしたいからです。例えば、左チャンネルのギターがスレッショルドに引っかかったからと言って、同時に右も同じようにコンプレッションされてしまう事を防ぐためです。設定自体の左右リンクはオンにします。

曲全体を通して、「33609」のゲイン・リダクションを示す針がメーターの三分の一以上でも反応していたら、コンプへのインプットを全体的に下げるか、ゲイン・リダクションのトリガーの原因となっているトラックの出力を個別に下げます。その音がよっぽどかっこよければ放っておくんですが、基本的にはそのくらいマイルドにしか使いません。

手順⑤:パラレル・コンプレッションの使用

ミックス・バス・チェーンが整いました。最後に、冒頭で述べた「パラレル・コンプレッション」について説明します。

パラレル・コンプレッションというのは、「自然さを保ちながら音圧を上げる」テクニックで、クラシカルな要素も残したいアメリカーナ・サウンドをミックスする上で、是非とも習得しておきたいうってつけの手法です。

具体的には、ドライな信号に強力にコンプされた100%ウェットな信号を混ぜる事で、両方の良いところを頂いてしまいましょうというテクニックです。ちなみに、ドライというのは、まったくコンプレッションされていない信号、100%ウェットというのはエフェクト(この場合はコンプ)を通過した信号のことを言います。

DAWでパラレルコンプレッションをセットアップする方法

では具体的なやり方の一例を見ていきましょう。

まず、仮にスネアとキックを近接マイクでそれぞれ収録したモノラル・トラックが計2本あるとします。

そこに、ステレオのAUXトラックを一つ作成し、このトラックのボリュームフェーダーをゼロまで落とした上で、先ほどのスネアとキックのトラックが両方ともこのAUXトラックを通過するように、バスの設定をします。余談ですが、この時もし元のスネアとキックのパン設定が共に同じであれば(どちらも「センター」の場合など)、AUXトラックは別にステレオである必要はありません。

次に、AUXトラックのエフェクト欄にコンプを挿入します。コンプはどんな種類でも構いませんが、種類によって異なる効果が得られます。コンプの設定に関しては、アタックは最速で、スレッショルドはうんと下げます。10dBでも20dBでも、とりあえず派手に潰れる設定にしましょう。

設定が済んだら、元のキックとスネアのトラック(ドライ・シグナル)を聴きながら、コンプを挿入したAUXトラック(100%ウェット・シグナル)のボリュームフェーダーをゼロの状態から徐々に上げていきます。

すると、原音の時だけに比べ、徐々に音が太く存在感が増していくのを聴き取れるはずです。

この「パラレル・コンプレション」は、原音の持つ自然なアタック・トランジエントを保ったまま、圧縮された信号を必要分だけ平行的に混ぜ合わせるテクニックで、全体的なダイナミクスをある程度保ったまま、音の密度だけをコントロールしたい時に役立ちます。

ちなみに、パラレル・コンプレッション機能が初めからビルト・インされているプラグインも多く存在します。例えば、Soundtoys社の「Decapitator」には「MIX」ノブが付いていますね。あれは今みたいな手順を踏まなくても、プラグイン内部でそういう事ができますということです。例えば、「Decapitator」でMIXノブを9時に設定すれば、おそらく原音(ドライ・シグナル):エフェクト音(100%ウェット・シグナル)が1:3くらいになる様に設計されているはずです。

今紹介したテクニックを使えば、こういう機能がついていないどんなプラグインでも、パラレル処理を行うことができます。

もちろん、スネアとキックに限定する必要はなく、ルーム・マイクやオーバーヘッド・マイクを含めたドラム・キット全体に対して使うのもありです。コンプの前にフィルターEQを設置すれば、特定の周波数帯にのみ、パラレルコンプを施す事もできます。

パラレルコンプは現代的なラウドさを求められるミックスにおいて、欠かせないテクニックです。ドラムだけでなく、ボーカルやその他のトラックにも使うことができますので、いろいろと実験してみましょう。

さいごに

さて、長らくお読みいただきお疲れ様でした。

ドラム・レコーティング、ドラム・ミキシングについて、かゆい所に手の届く様な情報を載せたつもりですが、もちろん、これが全てというわけではありません。でも、一つでも新しい情報があったなら、是非実験を繰り返して、そこからいろいろなあなた独自の可能性を追求してください。

泥臭さの表現には、「洗練されたモダンさ」と「有機的なクラシック感」のバランス調整が肝です。現代的なエディットや処理をしたなら、それと釣り合うだけの人間的な要素も残さなければ、「あの感じ」を醸し出すのは難しいと思います。

かと言って、アメリカーナ・サウンドは何も生演奏が売りのバンドやミュージシャンだけの専売特許ではありません。中にはエレクトロニカでありながら、アメリカーナとカテゴライズされているアーティストもいます。

ジャンルという物が繰り返す「ニッチな専門分野からのシンボル化を経て、一般層に帰化する」というサイクルは、2000年代以降になり、より加速度を増しているようにも思えます。

記事の主旨と矛盾する様ですが、「ジャンル」などというつまらない規範に囚われず、新旧問わない多様な音楽に数多く触れ、音を分析し、養った自由なアイデアとそれを形にするための技術をどんどん学んで行くことが、「あなたというジャンル」を作ることへと繋がっていくのではないでしょうか。