記事の主旨

この記事の目的は、近視眼的な観点から物事の優劣を論じたり、何かを批判しようとするものではなく、「違いは何なのか?」という点にのみ焦点をしぼり、主にアメリカの状況との比較を通じて、日本の音楽業界の在り方を包括的に理解しようとするものです。

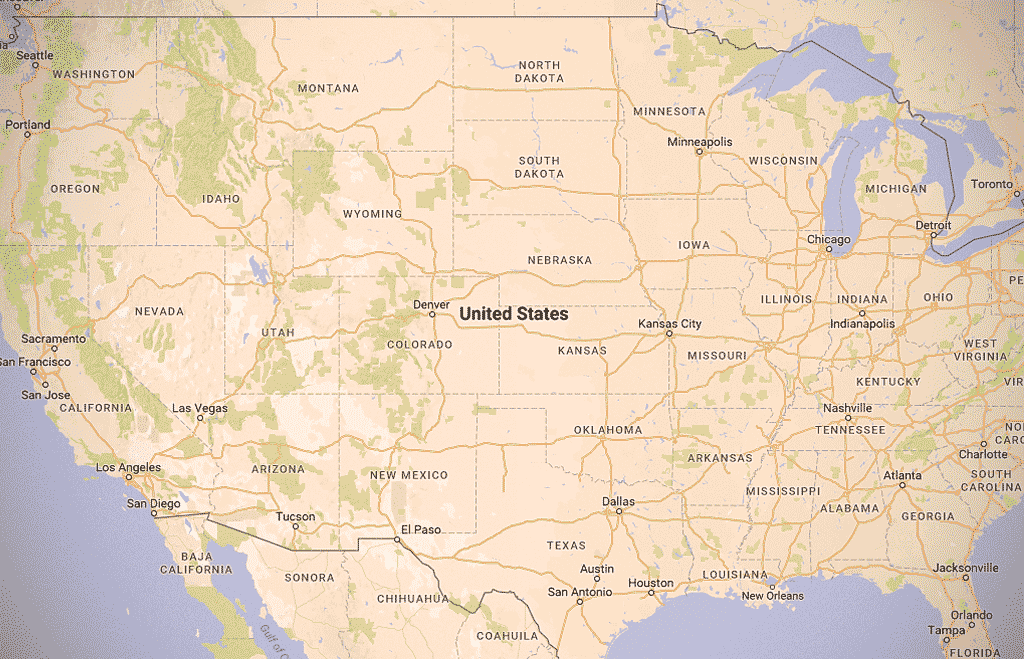

1.音楽と社会のかかわり:アメリカの場合

Gillian Welchという最近のアーティストがいます。

彼女は白人の女性アーティストでカントリーやブルーグラスを演奏していますが、2000年以降はその静かな人気をさらに伸ばしながらも、小さなレーベルを離れず、地に足の付いた活動を続けている実力派です。

ところが、そんな彼女の音楽的出発点が、カントリーやブルーグラスの発祥地とされる、合衆国東部のアパラチア地域でなく、カルフォルニアだったという理由だけで、作品に反発を示す一部批評家たちが存在しました。

「アメリカって今時そんな閉鎖的ないじわるするの?」という見方も一つかもしれません。しかし、ここで批評家たちが論点としている問題は、音楽の「正当性」という概念なのです。

文化の正当性

もともと、カントリーやブルーグラスは、アフリカ系アメリカ人の音楽に対抗する白人のカウンター・カルチャー的な音楽として、20世紀初頭にテネシー州などを中心に発達してきたという歴史的背景があります。

一方、Gillian Welchの出発点であるロサンゼルスなどを含むカルフォルニア州は、今やもっとも自由主義の進んだまさに「人種のるつぼ」という表現に相応しい地です。

これを踏まえ、批評家の言いたい事を要約すると、おおむねこういう感じだと思います。

「L.A.あたりの白人と黒人が肩組んでいる土地からやってきた娘に、カントリーの心が分かるわけないでしょ。」

つまり、「そうした歴史的背景をも含めてカントリーという文化を代弁していく気概がお前にはあるのか。ファッション感覚でカントリーを軽く見るんじゃあない」という、ある意味では批評家としてまっとうと言える、音楽のルーツを踏まえた批判なのだと言えるのです。

社会的文脈における文化の意味合い

では、なぜ正当性がそこまで重要なのか?

その答えに近付くには、社会における文化の役割を考える必要があります。

たとえば、アメリカン・サイコという有名な映画のワンシーンで、経済的にも社会的にも成功した主人公が「名刺の品質で目の肥えた仲間を出し抜き、密かな優越感に浸る」という場面があります。

このシーンでは、名刺に印刷された情報以上に、紙質やフォントのチョイスという「審美眼的センスの有無」によって社会的優位性が測られているという暗黙性に焦点が当てられているわけですが、これは社会的文脈で文化が持ち得る意味の一面を、端的に示している例と言えます。

つまり、文化には慣習としての実用性とは別に、それを嗜む個人や集団のアイデンティティーを規定する社会的なバロメーターとしての側面があるという事です。

文化としての音楽

話を音楽に戻しますが、音楽はもちろん名刺ではありません。

しかし、文化としての名刺が「連絡先を伝えるツール」以外に、より高次元な暗黙の社会的役割を持ち得る様に、文化としての音楽も「ただ音を出して楽しむ」という娯楽的意味合いのためだけに存在するなら、先ほどの様な評論記事はそもそも存在しないはずです。

更に、評論というものは、通常、明確な支持母体を想定して書かれるものです。

「これをカントリーと呼ぶと、あなたたちのアイデンティティがそういう目で見られる事になるけど、それでいいの?イヤでしょ?」という論旨が存在するなら、それを書いた批評家は、そういう厳しい音楽への監査基準を有するどこかのコミュニティを念頭に置きながら、その批評を書いたという事になります。

つまり、批評家以前に、コミュニティ自体が、文化の正当性を判定する無意識の監査機関として、音楽の質を監視する状況が、社会に存在するのだと言えます。

文化のルーツとしてのコミュニティ

こうした「音楽に対する耳目の厳しさ」は、そもそもコミュニティ自体がアイデンティティの規定要素として文化を重要視してきた背景が、歴史的にあるからです。

例えば、ブルースは合衆国南部のアフリカ系アメリカ人が当時営んでいた(または強いられていた)プランテーションでの労働生活などに密着した形で自然発生したと言われていますが、一方のジャズを「同じ黒人コミュニティの文化」と一括りにして語るには、根本的に無理があります。

良く知られた話ですが、マイルス・デイビスの親は、歯科医です。教養もお金も社会的地位もあり、白人に堂々と意見する事を恐れません。マイルス・デイビスは都会に進出し、彼らの一派はアフリカン・アメリカンによるジャズ・コミュニティに、白人を魅了しながらも突き放すような「洗練された箔」をどんどんと付与していきました。

また、40年代以降興隆したスウィングやビッグバンドに代表されるポピュラーミュージックのコミュニティーカラーは、人種という根源的な要素よりも、どちらかといえば社会階層的なアイデンティティを帯びる様になり、続く50年代以降では、より開放的な若者中心のコミュニティからロック・ミュージックが発信され、更に細分化された価値観をルーツとするコミュニティが、自分たちの表現手段として新たな音楽を生み出していきました。

つまり、人種・地理・階層・世代などの各コミュニティが互いに反発・許容を繰り返してきた歴史背景とリンクした形で音楽が自然発生し、発展しているケースが多いのです。

それゆえに、「文化としての音楽」が個人のアイデンティティを示すツールとしてコミュニティ自体に信頼されており、結果的に「音楽にうるさい社会」の形成へと繋がっていったのだと考えられます。

関連記事:ラウドネス戦争ってなに?音圧技術との正しい付き合い方

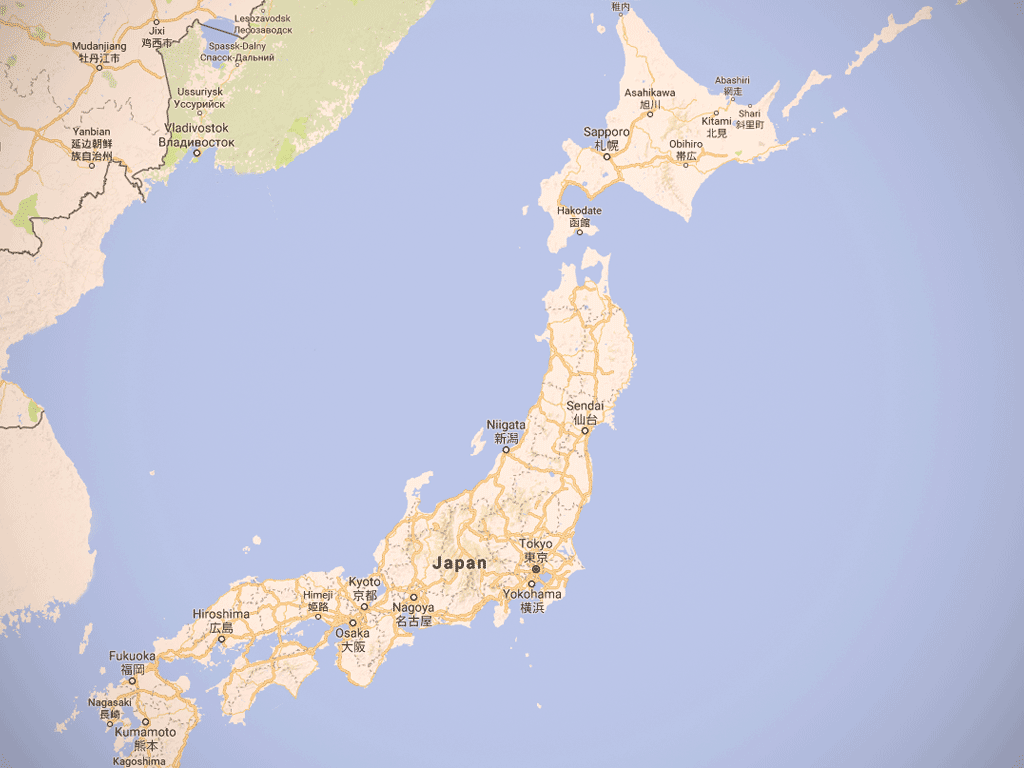

2.音楽と社会のかかわり:日本の場合

一方、日本には古来から自然発生的に発達した、本来の意味で邦楽と呼ばれる能や歌舞伎といった固有文化が存在しますが、いわゆるポップカルチャーとしての邦楽(J-Pop)との連続性はほぼ見られず、現在わたしたちが広く邦楽と呼ぶ音楽は、主に戦後、外来文化として人為的に国内に持ち込まれたと位置づける他ありません。

文化を土台とする業界と、業界を土台とする文化

アメリカの例で見て来た様に、文化は本来、母体となるコミュニティから自然発生的に生まれ、コミュニティの動向に合わせて分裂・結合を繰り返しながら、ひとりでに多様化していくものです。

こうした社会での音楽業界は、本質的には、独り歩きしていく文化に相乗りする形で商業が展開されているにすぎず、文化消費のカンフル剤として作用する事こそあれ、業界自体が文化をゼロから生み出し、定着させているわけではありません。

一方、外来文化としての邦楽は、業界が輸入の旗手を担ったという点において、真逆のルーツを持っています。

この事から、今の日本の音楽業界の状況を理解する上で、「どこまで『文化のまま』輸入されたのか?または、し得たのか」という点は、考慮するに値します。

業界の存在目的

「文化の輸入」という事を究極的に考えると、「文化の母体となるコミュニティの性質そのものを、別社会にそっくり移植し、機能・定着させる」という、言語や歴史観をはじめとした諸々の違いを補填する為の啓蒙活動や教育活動が必須となり、採算性を度外視した公共事業的な性格が色濃くなってきます。

しかし、企業の存在目的は、利益を生むことです。

つまり、「文化の輸入」を徹底するほどコストが上がり、商売の採算性が下がるという状況がある以上、音楽業界に「文化輸入者としての役割」を見出すこと自体が、そもそも見当違いなのではないかという事になります。

邦楽とは一体何か

もし、文化としての音楽が輸入され、社会に定着したのであれば、邦楽が個人のアイデンティティを代弁する、社会的にある程度信用性のあるツールとして、何らかの役割を期待されている筈です。

つまり、「こういう文化を嗜好するのが、自分という人間です」という、コミュニティ全体が誇りを持てる状況は元より、地域間においても、それがそのコミュニティの魅力に直結する社会的価値を持つものとして、認識されているべきだという事になります。

また、より広範な意味では、例えばアメリカのポピュラー音楽は、おそらく文化の中では大衆向けに分類されるものですが、高級文化の例として挙げられるイタリアのオペラ、ドイツのクラシック、フランスのバレエなどの様に、普遍的な価値観で他国を引き付ける魅力があるかどうかという点が、究極的には、文化に求められる資質であると言えます。

その意味においては、日本の音楽業界が大衆コミュニティにもたらしたものは本質的には文化とは言えず、どちらかというと、内需ベースの季節的商業現象に近いのではないかと思います。

つまり、音楽がコミュニティの社会的アイデンティティとは全く関係のない、単純な消費財として捉えられているがゆえに、技術的品質や中身の凡俗さに関わらず、宣伝や時流次第で一定の音楽ブームが起きては消えるというパターンだけが、コミュニティに「消費慣習」として定着したのではないかと考えられるのです。

3.邦楽が輸入文化から消費財に至った3つの分岐点

分岐点1:洋楽と邦楽の隔たり

国内歌謡曲は、

この事は、

つまり、こうした層においては、自己のアイデンティティを規定するものとして、邦楽を位置付けたが

補足

業界の日本語詞への執着に関して、「日本語を使った方が売れる」という単に商業的な発想以上に、より根源的な思想傾向の影を意識させられる局面が多々あります。

まず、歴史的な事実として、日本の音楽業界はもともと反社会勢力、芸能プロダクション、そして音響機器からなる複合業態的な側面を持ち、互いの組織的な続柄が根強いまま現在に至っているという事実があります。

つまり、反社会勢力の持つ国民主義的傾向が、音楽業界の思想や体質として、一部継承されている可能性があるのではないかという事です。

分岐点2:ユニークな市場傾向の発見

こうした状況の中、邦楽業界では「耳の肥えたリスナーが最終的に洋楽に流れるなら、よりライトなリスナーを邦楽に取り込もう」とする発想が徐々に見られる様になりました。

しかし、この試みは、「ライトなリスナーを啓蒙する」といった文化的開拓性を呈した形ではほぼ促進されず、「ライトなリスナーにただライトな娯楽を提供する」という、単に商業性に振り切った向きに終始しました。

つまり、業界はそれまでの経験を通して「キャラクター的な魅力さえあれば、洋楽リスナーはともかく、国内の邦楽リスナーには『歌手』として成立し得る」というユニークな市場傾向を発見しており、60年代末から70年代初期を転換点として、その道を追求していく事に業界存続の活路を見出していきました。

初期の段階で、こうした娯楽形態を「音楽」とはまったく別軸の経済活動として展開する事も可能だった筈ですが、結果的に、国内のコミュニティはこれを「音楽」として消費し、その消費量に裏付けられる形で、現在日本の音楽業界が意味する所の「音楽」というイメージが形成されて行きました。

直接的な意味では、この事が「文化としての音楽」と日本社会を乖離させる、決定打になったのではないかと考えられます。

分岐点3:プロダクション技術の停滞

キャラクター先行の娯楽形態という邦楽の性質は80年代以降更に前進し、たとえば、従来、音楽的能力の高い歌手を区別する為に用いられた「正当派・実力派」という概念もが「アーティスト」という表現などによって一部キャラクター化し、消費が促されていきました。

こうしたアーティスト性のインフレ状況は制作現場にも波及し、たとえば「アーティスティックな雰囲気をまとう事」と「技術を備える事」の区別自体が、業務上、次第に重要視されなくなっていきました。

一方、アメリカでは、90年代に入ると、若手エンジニアを中心にmidiやProToolsといった新技術が浸透し始め、予算の縮小などに圧迫される形で、制作現場として、個人的な環境が徐々に注目されていきました。

また、この流れに関心を持ったクリエイター志向のユーザーコミュニティなどに対して、プロが積極的に技術を開示する情報交換の場なども次第に発達し、2000年代中頃以降の、いわゆる「ベッドルーム・ミュージシャン」の台頭を育む環境が作られ、更なるコミュニティの細分化と音楽の多様化が進みました。

日本でもほぼ同時期にProToolsなどツール自体の浸透は進み、一般ユーザーは同じ様に詳しい制作技術に興味を持ちましたが、前述の理由から、邦楽界はすでに主な業界の特色を「キャラクター性の販売」という方向にシフトしており、音楽制作技術の追求そのものに、現場のプロが無関心になるという風土が形成されて行きました。

この様な状況から、プロが情報交換に携わるコミュニティなども発達せず、一部ごくライトな情報が一般ユーザーに広まるレベルにとどまりました。

つまり、日本では次世代を担う「ベッドルーム・ミュージシャン」たちが本領を発揮するための技術の受け渡しが起こらず、業界自体も技術的に停滞した為、音楽の進歩が全体的にほぼ停止するという状況のまま、現在に至っています。

補足

一般的に、音楽プロデユーサーは制作現場におけるボスの役割を果たしますが、日本では圧倒的にミュージシャン出身のプロデューサーが多いのに対し、アメリカではエンジニア出身のプロデューサーが数多くいます。

つまり、エンジニアレベルでの繊細な音の配置や質感に対するこだわりがプロダクションの段階から色濃く存在し、そのことが作品間の微妙なカラーの違い、ひいては、多様なジャンルの形成に一躍買っている事は間違いありません。

邦楽シーンは、一見、J-Rock、アイドル、ビジュアル、R&B、J-ラップなど、色々な形態がある様に見えますが、音質でジャンルを規定するという意味においては非常に没個性的で、一歩引いてみると、「J-Pop」というくくり以上の大きな違いを見出す事は困難です。

J-Popのプロダクションスタイルにおける多様性が生まれなかった背景としては、音でジャンルを表現するだけの技術力が育まれにくかったという事以外に、制作現場におけるエンジニアの立場という要素も、強く影響している様に思います。