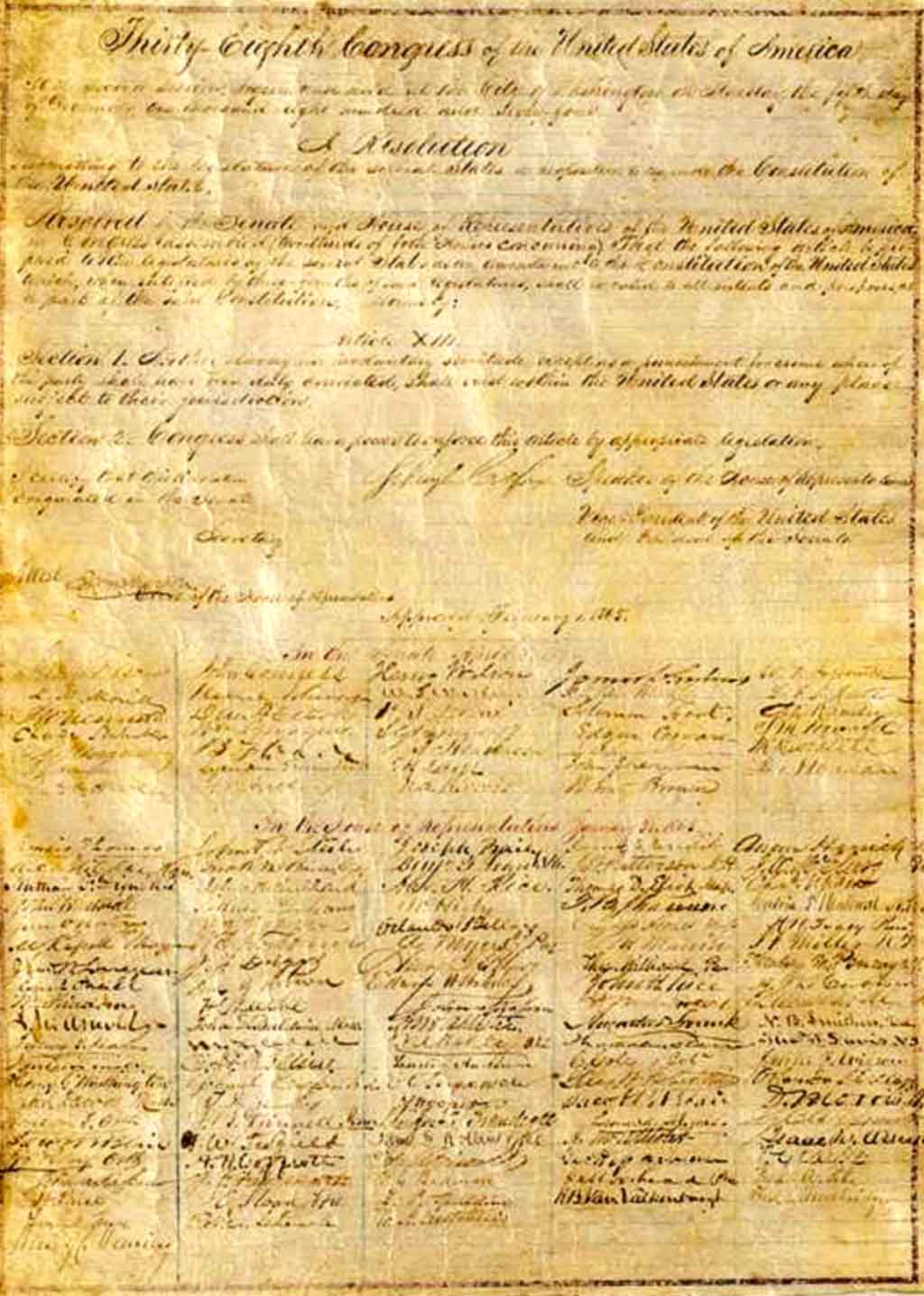

18世紀アメリカで起こった南北戦争の争点は、奴隷制でした。

廃止か存続かをめぐった争いの果ては、リンカン率いる北側の勝利に終わり、制度としての奴隷制は過去の物となります。

結果として、奴隷という無償の労働力によって成り立っていた大農園「プランテーション」はその終焉をむかえ、そこで働かされていた人たちが渇望した「黒人の権利獲得」という動きにも、ついに一筋の光が射すかの様に見えました。

しかし、そんなささやかな彼らの願いから、どれほど遠い場所に現実があったか?異なる歴史文献のページをめくれば、この時代に関する多様な見解を知ることができるでしょう。

「農地を持たない小作人」を意味する、シェアクロッパーという言葉があります。

奴隷状態から解放された黒人の多くは、この「シェアクロッパー」となり、かつての大農園を分割した農地を地主から「借り」、同じように労働に従事していました。

農地を「所有する」のでなく、「借りる」。一体なぜか?それは奴隷解放後も、彼らに「土地を所有する権利」が与えられなかったからです。

この時期の黒人たちの現状を端的に表現するなら、「奴隷ではないが、無権利の人たち」という事になるのでしょう。

黒人取締法、クー・クラックス・クラン、のどかな町の一角、飲み屋の入り口、いつも通りの帰り道ー。彼らの生活には、想像に余りある不条理が溢れていました。「時代が変わった」と言えるのは、まだまだ遠い未来の話だったのです。

ブラインド・レモン・ジェファソン(Blind Lemon Jefferson)は、そうしたシェアクロッパーの両親の7人目の子供として、1893年、南部テキサス州に生まれました。

彼は現在、ポピュラー音楽を研究する多くの学者から、「『牧歌としてのブルース』を広く世に伝えた最初の人物の一人」だと考えられています。

関連記事:伝説とは何か?スクラッパー・ブラックウェルのブルース

ブルースのルーツへ

かつて、アメリカやカナダには「ヴォードヴィル・シアター(Vaudeville Theater)」と呼ばれるライト・エンターテインメントの一形態が存在しました。

元は「ミンストレル・ショー」から派生したものと考えられており、曲芸師やサーカス団、マジシャン、ダンサーなどが一堂に会し、それぞれパフォーマンスを披露する催しものとして親しまれていました。存続した時期は、19世紀末から20世紀初頭までと言われています。

こうした機会は、もちろん当時多くの音楽家にとっても重要な活躍の場でした。

白人客を想定した演目

劇場やテント・ショーの観客には、白人の他に黒人も含まれていましたが、当時の一般事情として、劇場自体が「黒人用」と「白人用」で区別されていました。

それにも関わらず、主催者は出し物の内容を検討するとき、自動的に白人の観客を想定するのが常でした。これには「白人向けのエンターテインメントを、そのまま黒人も楽しむだろう」という制作側の姿勢もさることながら、上層部がそもそも黒人のニーズを把握できていなかったからだ、という向きがあります。

つまり、それだけ白人と黒人の社会的な関係性が分断されていた時期だったのだと言う事が言えるのです。

「ブルースの母」として知られるマ・レイニー(Ma Rainey)は、こうしたショーで活躍する、ベテランの黒人女性歌手でした。

彼女の残した録音は最初期のブルース・レコーディングとされていますが、ピアノや管楽器のバンドをバックにゆったりと響く歌声は、現代において私たちが「ブルース」と言う言葉から連想する、一種の荒々しい印象からは程遠く、まるでムードある無声映画でも観ているかのような気分にさせられます。

1920年前半頃には「ブルース」という単語は「古き良き時代にまつわる音楽」というニュアンスですでにアメリカ人の間に浸透していたと考えられています。しかし、人々がその単語に対して抱くイメージは、フィールドホラー(Field Holler)などの黒人労働歌から想像されるいわゆる「泥臭い」ものなどではなく、洗練された「最先端のポップス」といったものだったのです。

つまり、「黒人社会に興味の無かった白人が考えるブルース像」こそが、この時期のブルースの正体なのであって、その意味においては、こうしたブルースをアフリカン・アメリカンの伝統やルーツがそのまま投影されたものとして受け取る事はできないのではないか、という事が言えます。

「ショー・ビジネス・プロフェッショナル」とレモン・ジェファソンの境界

一方、こうした「ショー・ビジネス」で生計を立てるミュージシャンや作曲家を「プロフェッショナル」と表現し、彼らの持つ音楽的な教養や素養を強調することで、それらを持たない「アマチュア・ミュージシャン」などと区別する向きがありました。

たとえば、ジャズ・ピアニストで教養も兼ねそろえた事で知られるジェリー・ロール・モートン(Jelly Roll Morton)は、10代前半にテキサス州ヒューストンを訪れた際の印象を、後年になり、次の様に語っています。

「あの辺りに『まともな音楽』はなかった。あるのは、行き当たりばったりのブルースだけだった…ちょっと歌っては歌詞を思いつくまで楽器をつま弾くだけのね」

ショーの支配人、レコード会社も、全体としてはこうした考えに同調する姿勢で、「洗練された作品こそが、耳の肥えた聴衆の求めるものに違いない」という意見を持っていました。この頃のブルースを含むポップスと言えば、オーケストラやピアノをバックにした、ジャズ要素の強い「洗練された」音楽だったのです。

ブラインド・レモン・ジェファソンの歌は、こうしたショー・ビジネス界のプロフェッショナルによる批判を具現化した様な、まさに片田舎による「プロフェッショナルではない」音楽でした。

盲目のレモン・ジェファソン

ブラインド・レモン・ジェファソンの演奏は、自由さに満ちていました。

曲構成こそ一般的な12小節のブルースに則っていたものの、気の向くままに一節を足し、省略し、テンポをもたつかせては、急に走り足になったりしながらギターを弾き、聴く者にその歌を伝えたのです。

吟遊詩人の様に演奏をしながら郊外の旅をつづけた彼は、パラマウント・レコーズとの契約によって、やがてイリノイ州シカゴに留まります。1926~1929年のこの間に、彼はゆうに100曲を超すレコーディングを残したと言われています。

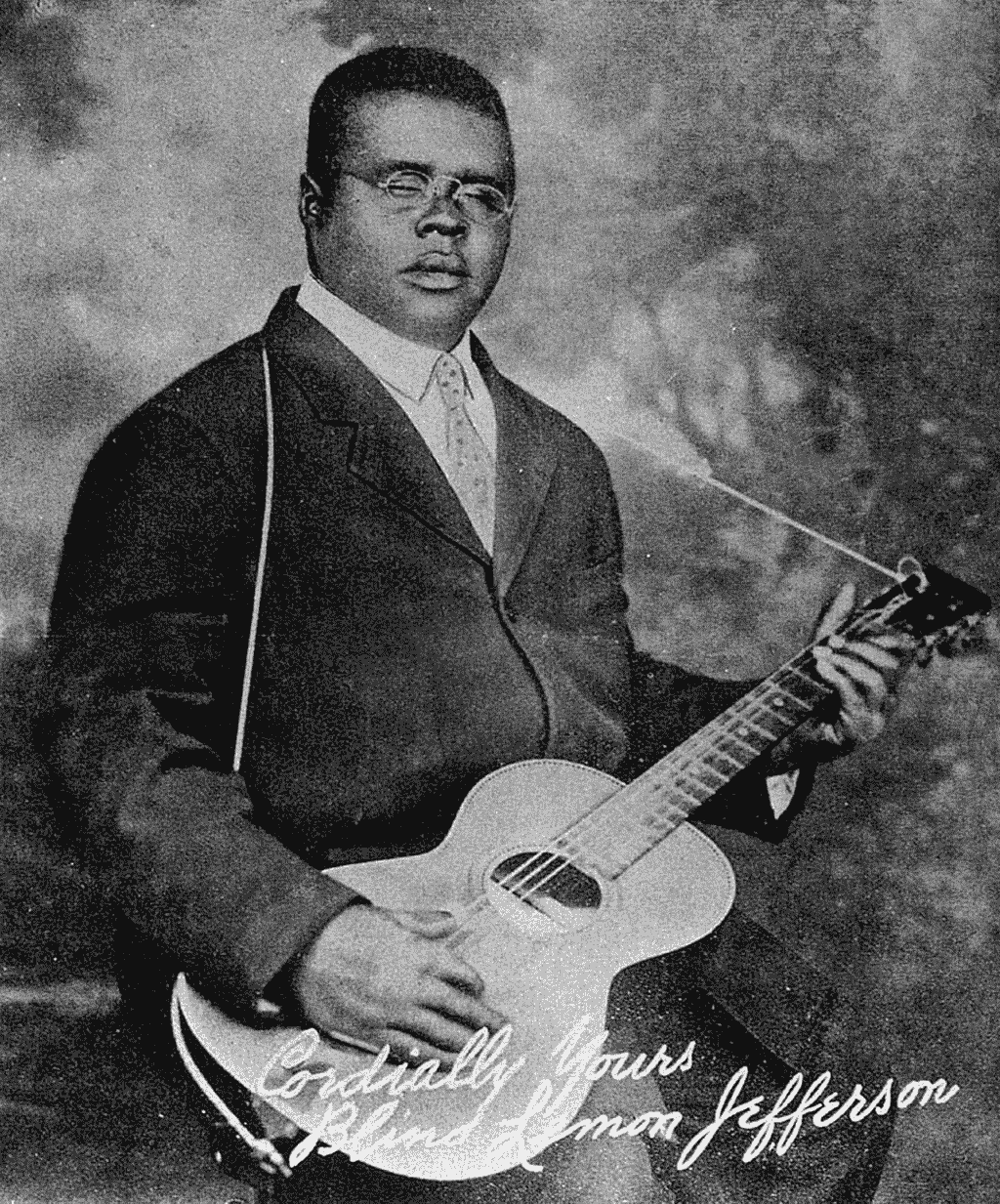

唯一の肖像写真

ブラインド・レモン・ジェファソン本人だとはっきりわかっている写真が、一枚残されています。

それはパラマウントが宣伝材料の為に撮影したもので、彼のレコード広告や、ディーラーのカレンダー、または、レコード購入特典として、世に配られました。

現代を生きる私たちにとってみれば、宣材写真の一枚など取るに足らないものです。しかし、1920年代という時代を考慮した時、研究者たちはたった一枚の古い写真が無言で語りかけてくる事の多さに驚き、想像力でそれらの一つ一つを拾い集めようとするのです。

たとえば、当時「写真」という技術は、比較的新しいものでした。1920年代は、「写真」という新時代の技術が、徐々に商品の広告手段として導入され始めた時期だと考えられています。

一方、それ以前の宣伝材料、たとえば新聞広告などは、一体何に頼って消費者に商品のイメージを伝えていたのかというと、それは絵描きによる「イラスト」でした。

では、当時の歌手たちを考えたとき、この事はどういう意味を持っていたのでしょうか?

それは、つまり写真技術が広告に応用される以前、彼らは自らの視覚的なイメージを、第三者が描くイラストにゆだねるしか無かった、という事です。

他者の描くイラストがそのまま自分の人間性を代弁し、世に広く発信されることになる・・・。

黒人歌手にとって、この事が恐らく不吉な意味を持ったであろう事は、現代日本で安逸をむさぼる立場の私たちからしても想像に難くありません。

関連記事:チェス・レコードの歴史 :黒人音楽と人種観念の交差

人間性を手繰り寄せる意思

アフリカン・アメリカン歌手によるレコード作品は、「人種レコード(Race Record)」と呼称され、いわゆる”普通のレコード”作品のカタログからは明確に区別されていました。

「ニグロ(レコード)」という単語が少なくとも公式には却下され、代わりに「人種」が採用されたらしいという点では、黒人歌手に対する白人の”最大限の敬意”の形跡が認められるとする向きもある様ですが、皮肉はともあれ、当時の新聞に掲載された「人種レコード」の広告に描かれたイラスト見れば、現実的な状況についてより一層実感を伴った見識を得ることができます。

イラストに強く表れているのは、黒人を「黒人という生物」として捉えようする、レコード会社の固定観念です。

陳腐な社会派ドラマではありませんが、物事の正しさはそれを主張する者の声の大きさで決まると言います。

この時代において、黒人ミュージシャンの自立した尊厳は、ほとんど無きものとして扱われていたのです。

しかし、写真の登場は、こうした状況を少なからず変えはじめました。

カメラのレンズに向かう時、黒人歌手たちは、はじめて自分の表情を、ポーズを、服装を、プライドを、真実の姿のままイメージとして残すことが出来たのです。

ある歌手の屈託のない大きな笑顔でギターを抱えた写真は、彼の一流エンターテイナーとしての余裕や懐の広さを切り取り、また別の歌手が厳格な表情で足を組んで映った写真は、彼に高潔なプライドや、揺ぎ無い自信が宿っている事を伝えています。

パラマウントによって撮影されたレモン・ジェファソンの写真も、本来であれば、彼が個性を存分に主張するための絶好の機会であったはずなのです。

視力の議論

ブラインド・レモン・ジェファソンは、その名の通り盲目、もしくは「ほぼ」盲目であったというのが通説です。しかし、同時に彼は信じられないほど自立した男でもありました。それゆえに、彼の盲目性を疑問視する意見も数多く存在しています。

たとえば、「歩行の時、手引き人を使っていた」などの証言が残っている一方で、見えないはずなのに眼鏡をかけていた事や、歌手で生計を立てる前のプロレスラーだった経歴など、彼が「どこまで盲目だったのか」という事に対する疑いは後を絶ちません。町から町へ旅を繰り返し、聴衆が居れば唄を歌った彼は、盲目であったとは信じがたいほど、自信と貫録に満ちていたのです。

こうした「盲目性」への疑問について、彼の肖像写真は何を教えてくれるのでしょうか。

彼の無言の表情を見ると、その評判とは裏腹にとても自信に満ちたとは言い難い、どこか所在無げで、不安そうな様子を感じ取る事ができます。

この表情の理由は、まさか百戦錬磨の彼が、今更レンズを前にして「緊張しちゃった」とでも言うのでしょうか。にわかには想像しがたいものの、しかし、もし仮にそうだったとしたなら、一体それはどんなシナリオだったのでしょうか?

ここでもう一度、先ほど紹介した事を思い出してください。黒人アーティストにとって写真撮影という機会は、蹂躙された自らの尊厳を世に訴えるための千載一遇のチャンスだったのです。

レモン・ジェファソンは普段からスーツを着用し、自分と労働階級層との区別を明確にしようとしていたという話も残っているほど、洗練された自意識を備えた人物でした。

そんな彼が写真撮影という大切な機会に際して、自分の姿が「見えなかった」としたら、どう感じたでしょうか?

高い自意識ゆえに、見えない事が精神的なプレッシャーとなり、結果的に自信の無さそうな写真の映りに影響したとは考えられないでしょうか。

ブラインド・レモン・ジェファソンは、1920年代を通じて商業的に最も成功したブルースマンです。何かと話題になる事も多く、彼の写真に関する解釈も、実は星の数ほど存在します。

本推論にしても、実の所は在りがちなもしも話に過ぎません。

「一年経てば古くなる音楽がある一方で、なぜ100年近く経った今でも、彼の唄は変わらず私たちの胸を打つのか?」

その問いに比べれば、彼が盲目であったか否かを暴くことは、些末な好奇心に過ぎません。

記憶すべき大切な事実が一つあるとすれば、それはこうした時代が確かにあり、その時その場で彼が確かに唄を歌っていたという歴史の足跡こそが、それに当たるのではないでしょうか。

ありふれた路傍の死

レモン・ジェファソンは、1929年の暮れも近い12月19日の朝、イリノイ州シカゴの路上で絶命しました。

死亡診断書に書かれた死因は「急性心筋梗塞」とあります。

彼が死に至った理由について、様々な憶測が飛び交いました。愛人による毒殺から、強盗による殺人、はたまた犬に襲われた事によるショック死・・・。

しかし、大方の見方によると、どうやら吹雪の中道に迷い、助けを得られないまま凍死してしまったという説が有力な様です。

享年36歳。遺体はパラマウントの費用持ちで、彼の故郷テキサス州まで搬送され、最終的に黒人用の共同墓地「ウォーサム黒人墓地(Wortham Negro Cemetery)」に埋葬されました。

各地を転々とした後、パラマウントの録音の為にシカゴに留まっていたレモン・ジェファソンは、こうして再び、そして永久に、故郷テキサスの地に還ってきた来たのです。

盲目の魂に餞を

“See That My Grave is Kept Clean”というレモン・ジェファソンの名曲がありますが、歌詞にこんな一節があります。

Well, there is one kind of favor I’ll ask of you

See that my grave is kept clean

頼みを聴いてくれ

綺麗な俺の墓を見てやってほしいんだ

ところが実際はこの歌詞とは程遠く、死後長らくの間彼の墓には名前すら無く、どこに埋められたのか場所を特定する事すらできない状況でした。

しかし、今でも彼が眠る厳密な場所は分かっていないものの、2007年を境に墓地一帯は「ブラインド・レモン・メモリアル墓地(Blind Lemon Memorial Cemetery)」と名付けられ、現在はテキサス州ウォーサムの管理委員会によって、「綺麗に」保たれているとの事です。

彼の生きた時代から多くの時が経ち、彼の墓地も世界も、たくさんの変化を迎えました。

しかし、良くなった様で、変わっていない事もあれば、失われた物ももしかするとあるのかも知れません。

いつかウォーサムに行く事があれば、彼の眠る地を訪れ、目を閉じて時代の変化を想ってみるのも良いかもしれません。

そして、そうする時は、なるべくホウキも忘れない様に。