1950年、ポーランド移民であるチェス兄弟によって設立されたチェス・レコード(Chess Records)は、1950~60年代を通してブラック・ミュージックの需要を開拓し続けた、アメリカ史上もっとも先進的であったといえるレコード・レーベルのひとつです。

今より遥かに人種格差が大きかった当時において、チェス・レコードが標榜したのは、局地的なアフリカン・アメリカン・コミュニティを超え、ブラック・ミュージックの需要を白人社会へとクロスオーバーさせる事でした。

シカゴという都市を舞台に、ローカル・コミュニティと南部移民のかかわり、また、英国に端を発する白人ティーンエイジャー・カルチャーなどが偶発的に交差し合い、およそ20年間という時をかけ、チェス・レコードはアメリカの一大レーベルへと発展していきます。

チェス・レコードの歴史を俯瞰する事は、そうした意味で、アメリカ音楽を通じた人種観念に対する社会の意識変遷を辿る事であるとも言えます。

まったくのマイノリティであったブラック・コミュニティが、メインストリームにおいてどのように市民権を獲得していったのか?また、そうしたムーブメントを食い物にするのでなく、後押しする役割を、音楽業界としてのチェス・レコードがどの程度担う事ができたのか。

彼らの歩んだ20年間を辿れば、その答えがぼんやり見えてくるかもしれません。

チェス兄弟:レナードとフィル

現在、ベラルーシの南西部に位置するブレスト州に、かつてはポーランドの一部だったモタリ(Motal)という町があります。

ちょうどナチス=ドイツが成立しようとする戦間期において、ユダヤ人差別はすでにヨーロッパ中に蔓延しており、行き場を追われた彼らの多くは各国各地にコミュニティを形成しながら生活していました。

当時ポーランドだったモタリの町も、そうしたコミュニティを内包する地の一つであったのです。

やがて、ユダヤ人差別が迫害へと激化するにしたがい、より経済的に恵まれた生活と自由を求め、新天地アメリカへ移住しようとするユダヤ人の数が静かに増えはじめます。ある者はつてを辿って家族ぐるみで海を渡り、また、ある者は単身で、いつか家族を呼び寄せるつもりで船に乗りました。

先に渡米した父を追いアメリカに行きついたモタリ出身の兄弟も、こうした事情を抱えるユダヤ人だったのです。

ニューヨークを経てシカゴで父親と再会した二人は、ポーランド人としての名をアメリカ風に改めます。兄はレナード・チェス(Leonard Chess)、そして弟はフィリップ・チェス(Phillip Chess)と名乗り、アメリカ人としての人生を、ゼロから踏み出す事にしたのです。1928年の事でした。

黒人音楽との出会い

1940年代、リベラルな風土を擁したイリノイ州シカゴは、当時、より良い生活を求め新しいスタートを切ろうとする者の注目の的でした。

シカゴに流入する者たちの出身元は何も国外に限らず、国内の別の州からも何百、何千という移民が集まっており、その中には、人種差別から逃れようと南部から遥々やってきた多くの黒人(アフリカン・アメリカン)たちも含まれていました。

いまだ奴隷制時代の風習が色濃く残る南部で絶えず圧迫に晒されていた彼らにとっても、シカゴの自由な気風はまた、チャンスに満ちた希望の土地だったのです。

一方、父親と合流した若き日のチェス兄弟たちは、こうした南部出身のアフリカン・アメリカンたちが形成するコミュニティに、地理的に近い位置に住んでいました。クラブに行けばテネシーやミシシッピ、ジョージア、テキサスから来た黒人たちによるブルースがあふれ、近所の教会からはゴスペルの歌声が聴こえていました。

兄弟は、次第に彼らの奏でる音楽や文化に興味を持ちはじめていったのです。

やがて28歳の青年になったレナード・チェスは、黒人ゲットー地区のど真ん中にある酒屋を買い取り、パーティ好きの黒人たちに酒を販売する事を思いつきます。

そして、この商売で勢いを得たレナードは、生演奏とバーを組み合わせた黒人用ナイトクラブの開業へと、経営の手を広げていきました。

「マコンバ・ラウンジ(Macomba Lounge)」と呼ばれたこの店は、当初、売春婦やポン引き、ドラッグ・ディーラーのたまり場として名を轟かせましたが、やがて、ミュージシャンの間で話題となり、夜な夜なジャズ・ミュージシャンによるビバップやジャンプ・ブルースでしのぎを削り合う即興演奏が繰り広げられ、店内は混沌とした有り様を呈していました。

レナードの息子マーシャル・チェスは、4歳の時に父に連れられてマコンバを訪れた時の事を次の様に語っています。

「突然、銃声がしたのさ。親父はとっさに私を蹴り飛ばして床に伏せさせ、叔父は自分の上に覆いかぶさった。木の床で、酒とたばこの混じり合った匂いがしたのを、今でも覚えているよ。それが、私にとってのブラック・ミュージックへの入門だったのさ」

マコンバ・ラウンジでの体験はレナードをますますブラック・ミュージックの虜にし、次第にレーベルの運営に興味を持つようになりました。

関連記事:伝説とは何か?スクラッパー・ブラックウェルのブルース

アリストクラット・レコード

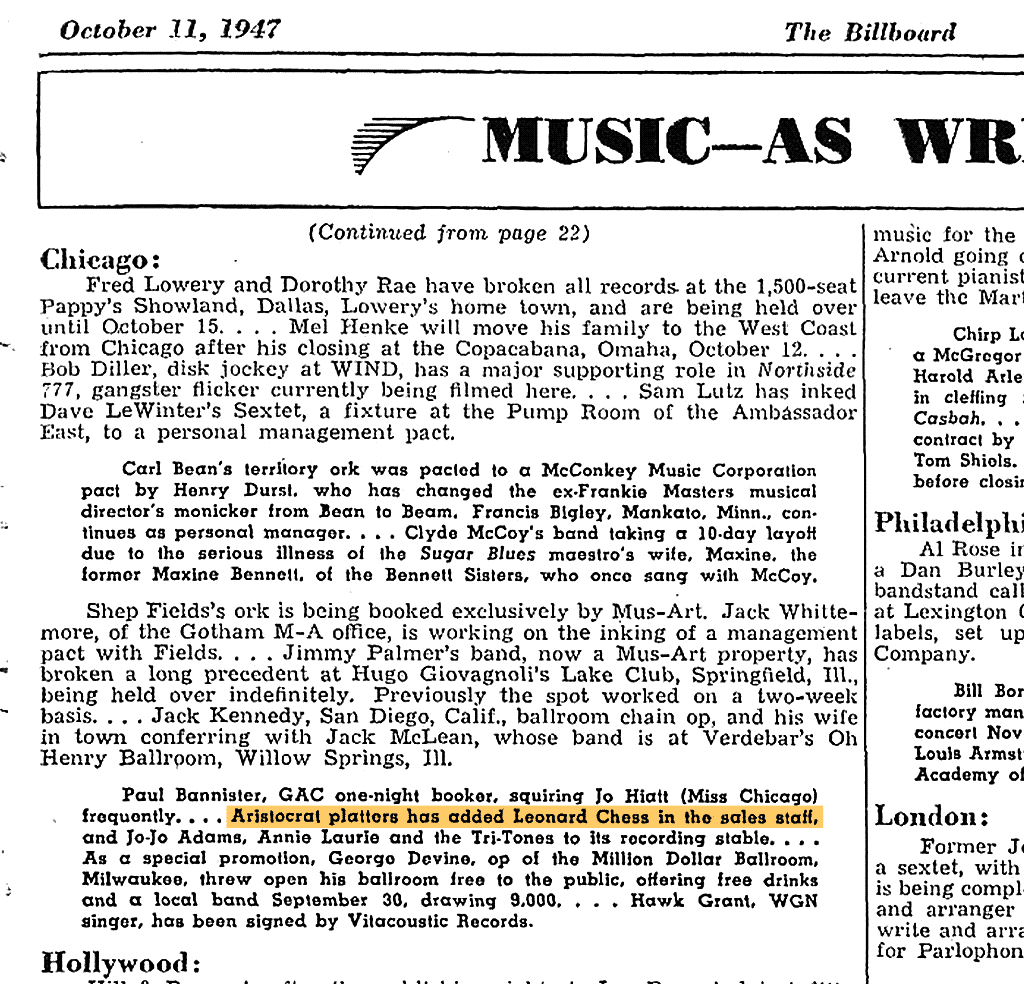

ギャンブルを好んだレナード・チェスは日ごろから街中にあるポーカー・サークルを巡回していましたが、ある時、音楽出版事業と直接関わりのある女性実業家イヴリン・アーロン(Evelyn Aron)と出会います。

彼女は、夫のチャールズ・アーロンと立ち上げた「アリストクラット(Aristocrat)」というレーベルを運営しており、当時にしては珍しく黒人アーティストを擁していたのです。ブラック・ミュージック専門のレーベルを運営したいと考えていたレナードは、彼女との人脈に興味を持ちました。

単刀直入で粗野なレナードを、育ちの良いイヴリンは当初煙たがったと言われています。しかし、マコンバでブラック・ミュージシャンとの関わりを深めていた彼は、当時、 Andrew Tibbs という人気黒人アーティストを囲い込んでいました。ローカルシーンで引っ張りだことも言える彼をダシに、レナードはイヴリンに交渉を迫ったのです。

「Andrew Tibbs のレコード契約と引き換えに、レーベルの運営を教えてくれ」

これが功を奏し、彼はまだレコードの流通が確立していなかったアリストクラットのセールス・スタッフとして動き回ると共に、レーベルに資本を投資する事で、経営権のシェアも少しずつ握りはじめたのです。

イヴリン・アーロンは「ホワイト・ニグロ」であったか

イヴリン・アーロンがメインで経営の舵を取っていたころの初期アリストクラットは、実はそれなりの成功を納めていました。

レナードが担った営業の貢献度合いはともかく、大きな投資も無い中で、マイナー・ジャンルを扱うインディペンデント・レーベルがまずまずの利益を出していた事は、それだけで注目に値します。

しかし、当時のリリース・ラインナップを見ると、ジャズ、R&B、カントリー、ゴスペル、アップタウン・ブルースからポップスまで、まるでヒットを探るかの実験の様でもあり、一方では、単に衝動的なピックップでもあるかの様な、ある意味「節操の無い」ディスコグラフィが浮かび上がります。アーティストについても、黒人を扱っている事は確かですが、ことさらそれに特化しているという訳でもなく、むしろ、多くのリリースは白人アーティストによるものでした。

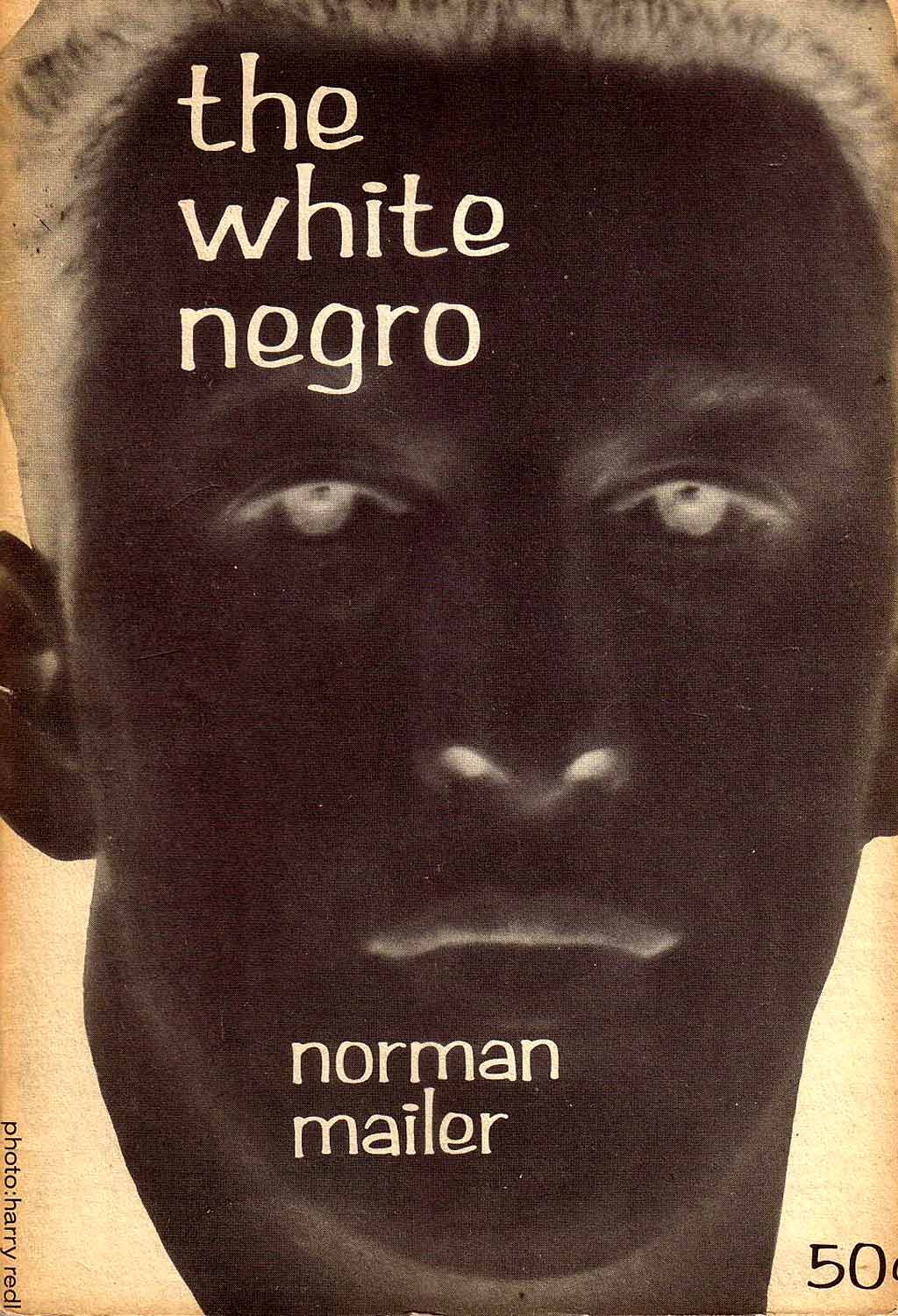

こうしたイヴリンの経営態度について、同様の時間軸のアメリカにおいて一部の白人間で流行したと考えられる「ホワイト・ニグロ状態」を引き合いに出そうとする向きがあります。

「ホワイト・ニグロ」というのは、1957年に発表されたノーマン・キングスレー・メイラー(Norman Kingsley Mailer)によるエッセイ・パンフレット “The White Negro” で提唱される概念で、およそ「黒人的な白人」とでも訳すべきニュアンスをもっています。

ノーマン・メイラーは “The White Negro” の中で、アメリカ社会が強制する「偽善的な集団調和」から逃れる手段として、激情や暴力、または性の解放を推奨しており、その理想モデルとして「黒人の生き方」を参照しています。

これは、「白人は【ホワイト・ニグロ】となる事で、現代社会から自己の解放が可能となる」という様な事を説いているわけですが、一方ではもちろん批判も集め、「高み見物の白人が生きた黒人を都合よくシンボル化し、またもや消費しようとしているに過ぎない」という物議も巻き起こしました。

現代的な文脈において、イヴリンのアリストクラット経営をこうした「ホワイト・ニグロ」という概念に重ねて見つめるという事は、「イヴリン自身と、黒人コミュニティとの間には『本質的な距離』があった」という示唆につながります。つまり、「黒人社会に無関心なまま、表面的なファッションとしてブラック・カルチャーをまとおうとしている」という、やや批判的な意味合いが含まれているわけです。

「ゲットー地区での生活も知らないユダヤ人のお嬢様がヒップスター的な趣味感覚でやって来て、ブラック・ミュージックを自己表現に利用しようってわけかよ」

歯に衣を着せない言い方をすれば、こんな風になると思います。

黒人コミュニティとの接点が希薄なイヴリンであったからこそ、純粋に(そして上品に)音楽を音楽として見られたという事もあったわけですが、いずれにせよ、こうした議論には、その後のレナードによる経営態度と、イヴリンによるアリストクラットの経営態度との間に、根本的な違いを見出そうとする目的があります。

更に立ち入った議論はアメリカやイギリスの学者たちに任せたい所ですが、しかし、正真正銘ゲットーのど真ん中で育ち、荒れすさぶマコンバ・ラウンジを経営してきた勝負師でもあるレナード・チェスと、純夢想家的なイヴリン・アーロンとでは、価値観や経営方針についてもある程度の隔たりがあっただろうと考えるのが、仮説としては妥当な筋だと言えるでしょう。

アリストクラットのその後

アリストクラットの初期の稼ぎ頭はレナードの連れてきた Andrew Tibbs で、彼はやや都会的で洗練された「アップタウン・ブルース」を武器に、いくつかのローカル・ヒットを飛ばすことに成功しました。

しかし、レーベル設立から1年後、アーロン夫妻の離婚をきっかけに夫のチャールズが事業から手を引くと、アリストクラットは実質イヴリン・アーロンとレナード・チェスだけの事業になりました。

その後、再婚を果たしたイヴリンは、それを契機に別の事業へと去り、チェス兄弟は彼女の保有していた残りのレーベル・シェアを完全に取得しました。この時点で、事業は完全にチェス兄弟の手中となります。

アリストクラットの運営を通して、レナードはビジネスマンとしてレーベル運営のノウハウを身に付けました。しかしそれと同時に、レーベルは彼にその後一生の友となる人物との接点ももたらしていたのです。

それが、南部のミシシッピから移民としてやって来たブルース・ミュージシャン、マディ・ウォーターズとの出会いでした。

マディ・ウォーターズとエレクトリック・ブルース

マディ・ウォーターズ(Muddy Waters)は1913年にミシシッピ州に生まれ、本名はマキンリー A. モーガンフィールド(McKinley A. Morganfield)といいます。

彼は30歳の時にミュージシャンになる為、南部からシカゴの街に移り住んできました。

南部のカントリー・ブルースは当初、シカゴの都会ではまったく流行りませんでした。

しかし、1945年の終戦を迎えると、南部から流入して来る黒人移民の数も増え、次第に街でも古き良きカントリー・ブルースを求める声が多くなってきました。この事は、トラック運転手をしていたマディ・ウォーターズにわずかながらミュージシャンとしての仕事をもたらしはじめ、生活すべてを支えるには足らずとも、いくらか懐の足しにはなっていた様です。

またこの頃、ウォーターズは何曲かのスタジオ録音も経験します。レコーディングをセッティングしたのは黒人プロデューサーのマヨ・ウィリアムズ(Mayo Williams)だと言われており、彼は「テキサス・ブルースの父」と呼ばれるかのブラインド・レモン・ジェファソンなどとも関わりのあった人物でした。

しかし、一連の録音はリリースこそされたものの、マディ・ウォーターズの名がクレジットされる事はありませんでした。

アリストクラットでのヒット: “I Can’t Be Satisfied” / “Feel Like Goin’ Home”

1940年代後半になると、シカゴの街におけるブルースは次第にアンプを使うスタイルへと進化していきました。発展した都市にはより多くの群衆が集い、より大きな喧噪に対抗して音楽を演奏するには、楽器の音量を電気的に増幅する必要があったからです。

マディ・ウォーターズは一早くこの変化を受け入れた一人でした。アリストクラット・レーベルと出会い、ウォーターズが最初にレコーディングした作品では、すでにはっきりと彼のエレクトリック・ギターを耳にすることができます。多くのアコースティック・ブルースマンたちにとって、エレクトリック・ギターへの持ち替えは挑戦を伴う物でしたが、マディ・ウォーターズは既にこの時点で独自のスタイルを明確に確立していたのです。

そして、続く1948年の6月にリリースされたアリストクラットでの2作目 “I Can’t Be Satisfied” / “Feel Like Goin’ Home” は、レーベルのヒット・メーカーであった Andrew Tibbs のセールスを出し抜き、その時点におけるアリストクラットの最大のヒット作となりました。

この事は、いまだ共同経営状態にあったレナード・チェスとイヴリン・アーロンにとって、レーベルの方向性を再検討させるに十分なインパクトを与えました。つまり「ブルースの潜在需要」が数字に表れ、向かうべき方向性のひとつとして、経営陣にハッキリと認識されたのです。

チェス・レコードへの進化

チェス兄弟によるアリストクラット完全買収の1年後、レーベルは「チェス・レコード(Chess Records)」と改められ、ここに、その後歴史に名を残す一大レーベルが誕生する事となりました。

レナードやフィルは持ち前のアフリカンアメリカン・コミュニティに深く根差した態度で、優秀なミュージシャンたちと次々と交流を重ねていきました。

マディ・ウォーターズは時折レナードの自宅に足を運ぶ程の仲となり、何度かその場に居合わせたレナードの息子のマーシャル・チェスに

「親父さんは友人として俺がはじめて心から信頼できた白人の一人だ」

と語ったと言われています。マーシャル・チェスは「黒人との方が白人より仲が良さそうだよね」と父親のレナードを茶化した際、「ある意味、そうかもな」と返ってきた事を、後年になってからインタビューで述懐しています。

マディ・ウォーターズ “Rollin’ Stone” のヒット

チェス・レコードは発足からしばらくの間、チェスでのリリースに対して保守的な態度を取り、アリストクラットもレーベルとして存続させ、並走させています。

実際、1950年という年の前半にブッキングされたスタジオセッションはわずか7件のみで、マディ・ウォーターズはその内のひとつで数曲をレコーディングしたにとどまっています。

アリストクラット向けのリリースは1951年の1月まで続いていましたが、1950年以降にリリースされた多くの盤は、チェスから再販されることになります。マディ・ウォーターズのレコーディングも、アリストクラットとチェス・レコードに分けてリリースされました。

しかし、ウォーターズの故郷ミシシッピに伝わるデルタ・ブルースのクラシック “Catfish Blues” を彼が独自に解釈した弾き語り “Rollin’ Stone” がチェスから発売された途端、セールスは大成功を納めました。

兄弟が立ち上げたレーベルは、ついにビジネスとして軌道に乗ったのです。

ブルース・レコーディングの変質

この時期におけるマディ・ウォーターズのレコーディングは、基本的にはウォーターズ本人と、ベーシスト Ernest “Big” Crawford のみで構成された極めてシンプルな編成でした。

レナードは “Rollin’ Stone” のヒットに満足していましたが、バンドを従えてクラブなどで演奏していたウォーターズは、他のメンバーもレコーディング・セッションに連れてきたいと考えていたのです。

すでに「歌+ギター」もしくは「歌+ギター+ベース」というヒットの方程式が成立していた為、チェス・レコードは当初ウォーターズの提案に対して気乗りを示しませんでしたが、2,3年の内に状況はすっかり変わっていました。それは、“I’m Your Hoochie Cooche Man”、“I Just Wanna Make Love to You”を含む、マディ・ウォーターズのバンド・レコーディングが立て続けにヒットを記録したからです。

チェスでの成功を糧に更に大きな会場で演奏するようになったウォーターズは、ステージでのパフォーマンスをどんどんスタジオに持ち込み、これまで「ギターの弾き語り」というスタイルが主だったブルース・レコードというフォーマットの最新形を、次々と更新していきました。

エレクトリック・ギター、ベース、そしてハーモニカにドラムで構成されたパワフルな音。南部から来たカントリー・ブルースは、間違いなくロックの萌芽とも言える新しい流れを形成していきました。ブルースに対するシカゴ全体の認識が、変わっていったのです。

リトル・ウォルター

聴衆やチェス・レコードの関心は、マディ・ウォーターズのバンドでハーモニカを吹いていたリトル・ウォルター(Little Walter)にも注がれます。

1952年の5月、いつもの様にウォーターズのレコーディングに参加していたリトル・ウォルターは、セッションの最後に「いつもバンドで演奏している曲」をレコーディングする事になりました。”Juke”という名が付いたこのインストゥルメンタル曲は大ヒットとなり、それを知ったリトル・ウォルターはルイジアナをツアー中だったマディ・ウォーターズ・バンドを抜け、自分がバンド・リーダーとなるためにシカゴに帰ってしまったともいわれています。

とにかく、ウォルターの登場以降、マイキングされたハーモニカをブルース・バンドに加える事は、もはや常識となったのです。

一方、アフリカン・アメリカンを中心としたアーティストやリスナーを抱えるレーベルの経営者が白人だという事実は、白人が黒人に対して大きな特権を持っていたこの時代において、時に複雑な軋轢を生みました。

しかし、レナードは昼夜を問わず働き続けました。レコード販売代理店や小売店、そしてディスク・ジョッキー(DJ)へのコネクションを築き、シカゴを中心に、チェス・レコードは南部の州にどんどんとマーケットを広げていったのです。

ブルースからロックへの架け橋

50年代半ばになると、チェス・レコードにはマディ・ウォーターズやリトル・ウォルターをはじめ、ハウリン・ウルフ(Howlin’ Wolf)、サニー・ボーイ・ウィリアムソン II(Sonny Boy Williamson II)といった、そうそうたるメンツが在籍していました。

ブルースのヒットが次から次に生まれ、シカゴ中のブラック・コミュニティが、ファッションやライフスタイルなども含め、エレクトリック・ブルースで彩られていきました。

とは言え、ブルースはどこまで行っても「ブラック・ミュージック」というのが、当時のアメリカ社会の見方でした。

アフリカン・アメリカン以外の層にとってブルースは未だ身近なものではありませんでした。ブラック・ミュージシャンの主な収入源はライブに限定されていましたし、レコードはライブの宣伝ツールでしかなかったのです。

チャック・ベリー:ブルースからロックへ

しかし、チャック・ベリー(Chuck Berry)や、ボ・ディドリー(Bo Diddley)の登場以降、こうした認識すらも徐々に変化しつつありました

社会が変容するにしたがって台頭した、「白人ティーンエイジャー」という新しいマーケットに対して、彼らは少しずつ食い込んでいくことができたのです。

特にチャック・ベリーの人気は特筆に値するものでした。

“Maybellene”、”Roll Over Beethoven”、”Johnny B. Goode” という曲は明らかにブルースという音楽の枠で語る事のできない構成を呈しており、歌詞の内容もブラック・コミュニティに留まるものでなく、より普遍的な一般層を引き付けるテーマをもっていました。

彼の曲は白人向けのラジオ局でかけられ、また、彼自身もテレビ出演を果たします。

50年代半ばから後半にかけ、ヒット曲を次々と放ったチャック・ベリーは、この時点でチェス・レコード筆頭のヒットメーカーとなりました。

しかし、上昇機運の下降は突然やってきます。

1958年、彼は自身の経営するクラブの従業員に雇うつもりで連れていた少女と州境を超えた事が「マン法(Mann Act)」違反の罪とみなされ、逮捕されてしまいます。

経営転換の模索

マン法は、もともと白人婦女子を「不道徳な行い」から守る目的で20世紀初頭に発足しました。

しかし、法内容の定義が極めて曖昧な事から、権力による恣意的な拡大解釈を許す事も多々あり、不当な逮捕や政治的迫害などの温床となりうるという問題点から、何度も改正を重ねて現在にまで至っている法律です。

チャック・ベリーはこの法律に違反したという判決のもと、最終的に20か月もの時を牢で過ごすことになってしまいました。

ペイオラによる脱税の社会問題化

また、50年代はレーベルとディスク・ジョッキー間のペイオラ(贈収賄)にかかる脱税が多く摘発された時代でもあります。

ディスク・ジョッキーたちとレーベルの癒着が進んだ原因は、テレビやラジオ放送の普及にありました。

音楽番組やランキングの普及に伴い、収入源としてのレコード・セールスが、ライブ・パフォーマンスの興行に対して徐々に重要性を増してきた為、番組で流すレコード選曲に直接的な影響力を持つディスク・ジョッキーの政治的パワーが相対的に上昇したのです。

チェス・レコードは脱税は働いていなかったため検挙は免れましたが、贈賄により他の多くのレーベルと同様ガサ入れ対象となり、この事は少なからずレーベルの評判に影響を与えました。

アルゴ・レコード(Argo Records)

ブルース・レコードのセールス落ち込みなどもあり、順風満帆とは言い難い出来事が重なりましたが、チェス・レコードが営業拡大の手を緩める事はありませんでした。

実際に、チェス兄弟は1955年の段階で、すでに「チェッカー・レコード(Checker Records)」の他に、“アルゴ・レコード(Argo Records)” をチェスの姉妹レーベルとして立ち上げていました。このレーベルではもともと主にジャズやポップなどのリリースをメインに取り扱っていましたが、60年代に入ると、多くのR&Bアーティストを抱えるようになります。

チェスのアーティスト、ハウリン・ウルフがリリースした “Spoonful” をエタ・ジェイムス(Etta James)が再レコーディングしたのも、この時期、このアルゴ・レコードによってでした。

R&Bの興隆と事業の拡大

ブルースという音楽の本質は、ブラック・コミュニティの在りのままの日常や、現実的な問題などを、あたかも紙芝居や喜劇かのように伝えるものです。しかし、世相は徐々に、現実よりも希望に満ちた「もしも」を語る歌を好む様に変化していました。

R&Bがそんな空気を反映しながら興隆を見せ始めていた頃、エタ・ジェイムスの”At Last”は、彼女にとって”All I Could Do Was Cry”に続く2度目の Billboard R&Bチャート 2位をもたらします。

しかし、チェス・レコードにとってより重要な事は、”At Last” がR&Bチャートに止まらず、 ポップチャート(Billboard Hot 100)にも登場を果たした事だったのです。

ポップチャートへのクロスオーバー

白人ディスク・ジョッキーによってチャック・ベリーの曲がラジオで流されるのを聴いた時、レナードは大きな達成感を感じていました。

しかし、黒人音楽を扱うチェス・レコードがナショナル・スケールにおいて根本的な意味での市民権を得るには、それでは到底不十分だったのです。

「黒人音楽の枠を保ったまま、一般ポップへとクロスオーバーできる稀有な存在。」その可能性を、レナードはカリフォルニアからやって来たエタ・ジェイムスに出会った時から感じ取っていたのでした。

そして、結果として彼は正しかったのです。

エタ・ジェイムスの大々的な成功以来、チェス・レコードは黙っていても、これまで全く接点をもつ事が出来なかった多くのラジオ局からオファーが舞い込む様になりました。

更に多くのリスナーの元へ音楽を届ける為のドアが、レナードとチェス・レコードに向けて解放された瞬間でした。

ラジオ局の買収

エタ・ジェイムスの成功で力を付けたチェス・レコードが次に計画したのは、ラジオ局の買収です。選ばれたのは地元シカゴの局”WHFC”で、チェス兄弟は100万ドルを費やしてこのラジオ局を買い取り、“WVON (The Voice Of the Negro)”と名付けました。

放送開始は1963年の4月。WVONは24時間パーソナリティ付きで、リスナーに休むことなくR&Bやブルースを届け続けました。電力的な制限があったため、シカゴ全域を放送圏とする事は出来なかったものの、巧みに調整されたラジオ電波で、西と南の大部分をカバーする事ができました。

1940年に278,000人だったシカゴにおけるアフリカン・アメリカンの人口は、気が付けば1960年の段階で813,000人にまで増加。局はそうしたコミュニティから絶大な支持を獲得し、瞬く間に人気ラジオ局へと成長していきました。

こうしたラジオ局のうわさはシカゴの外にも及び、デトロイトのモータウン・レコード創設者ベリー・ゴーディ(Berry Gordy Jr.)は、自身が手掛けた作品のすべてを、逐一WVONに送って来たという逸話も残っている程です。

やがてレナードはWVONの業務により長く携わるようになり、レーベルの運営を次第に20代半ばの息子マーシャル・チェス(Marshall Chess)に任せる事が増えていきます。この頃には、チェス・レコードの本社もスタジオやプレス工場を備えた、8階建て素晴らしい建物になっていました。

チェス・レコードの全盛期

フォンテラ・バス “Rescue Me” の大成功

1965年にリリースされたフォンテラ・バス(Fontella Bass)の”Rescue Me”は、R&Bチャートで1位を4週間、そして、Billboard Hot 100 チャートで4位を獲得しました。

ミズーリ州のセイント・ルイスからシカゴにやって来たフォンテラ・バスはシンガーでありピアニストでもあり、レコーディング・アーティストとしてチェス・スタジオに出入りしていました。

曲が出来上がったのは、フォンテラがチェス・スタジオに座っていた時にはじまったセッションからでした。本番レコーディングのベースとドラムには、アース・ウィンド・アンド・ファイアーのモーリス・ホワイト(Maurice White)とルイス・サタフィールド(Louis Satterfield)も参加し、テイク3が完了したとき、レナードを含むその場にいる全員が「ヒット」を確信したと言われています。

“Rescue Me”のシングル・レコードは最終的に100万枚以上の売り上げとなり、チャック・ベリー以来の大台ヒットとなったのです。

ブリティッシュ・インベージョンの到来

“Rescue Me”が大ヒットする少し前の1964年、ザ・ビートルズやローリング・ストーンズといった英国のバンドがはじめて米国を訪れていました。

アメリカの若者たちは彼らの音楽に沸いていましたが、じつは、その音楽性に深く影響を与えていたミュージシャンこそが、国内のインディペンデント・レーベル、「チェス・レコード」に在籍するブルースやロック・アクトであるとは、まったく知りもしませんでした。

ザ・ビートルズやローリング・ストーンズは、自分たちがまさにアイドル視していた黒人アーティストたちの本国における知名度の低さに、ショックを受けます。何しろ、この時マディ・ウォーターズやリトル・ウォルター、ハウリン・ウルフなどは、ナショナル・スケールにおいて、ほぼ無名といった状態だったのです。

英国バンドたちの影響力

かくして、米国中の関心を集めるビートルズやローリング・ストーンズが、マディ・ウォーターズやハウリン・ウルフの名を出す度に、自国における10年前のブルース・ヒーローをアメリカ中が「発見」するという奇妙な現象が起きはじめました。

そして1965年にローリング・ストーンズが再びアメリカを訪れた際、彼らはABCテレビの “Shindig !” という音楽系バラエティ・ショーに出演する際、「ハウリン・ウルフとの共演」という条件を提示します。”Shindig !”はこの条件を飲み、ハウリン・ウルフはローリング・ストーンズの紹介の元、数百人の視聴者の前で “How Many More Years” を披露しました。

番組では、まるで誰も知らない「新人歌手」、もしくは化石の様なローカル・タレントといった扱いで、彼を迎えたのかもしれません。しかし、ハウリン・ウルフは鋭く突き立てた人差し指で、場にいる聴衆ともつかぬ「何か」を指さしながら、こう歌ったのです。

How many more years have I got to let you dog me around?

I’d soon rather be dead, sleeping six feet in the ground

Say, I’d feel much better, darlin’ if you’d just only understand

(一体あと何年間、お前にコケにされてろと言うんだ?

墓の中で死んでた方がマシだ

理解さえあれば、少しは気分もマシになるだろうに)

火を見るより明らかに、そのサウンドは流行りの「ロックとやら」のルーツが何たるかを示していました。

アメリカ一般層の大部分が、これまでにないスケールでブルースに触れる機会を得たのは、まさにこの時が最初だったのです。

しかし、すでにR&Bやジャズ、もしくは「ロック」に傾いていた世相が、もはや過去の音楽であるカントリー・ブルースそのものに、根本的な関心を寄せる兆しは見えてきませんでした。

ブルースをきっかけにチェス・レコードをはじめたレナードにとって、この事実は大きな無念を掻き立てました。時代の転換があと10年早ければ、マディ・ウォーターズやリトル・ウォルターは既にナショナル・スターダムを駆け上がっていただろうか?いくら仮説を唱えた所で、歴史にもしもを求める事はできません。

しかし、レナードの息子、マーシャルには考えがありました。

“Electric Mud”(1968年)

1968年に発表されたマディ・ウォーターズの“Electric Mud”は、ウォーターズのキャリア中、最大のヒット作のひとつになると共に、現在でも物議を醸す「問題作」扱いとなっています。

それは、その音楽的なスタイルがカントリー・ブルースでなく、サイケデリック・ロックの形式を取っていたからです。

マーシャル・チェスの考えは、当時数を増やしていたサイケやハード・ロックを好むヒッピーなどの若いオーディエンスに、マディ・ウォーターズの存在を打ち出す事でした。

若いマーシャルは他の若者と同じようにウッドストック・フェスティバルを経験し、サイケデリック・ムーヴメントの台頭をよく理解していたのです。

彼はすでにカデット・コンセプト “Cadet Concept Records” という名のレーベルを立ち上げ、サイケなどの実験的な要素を含む音源をリリースしていました。”Electric Mud”は、マーシャルがカデット・コンセプトの2つ目のプロジェクトとして思いついたものでした。

当のウォーターズは当初この考えがうまく成功するかどうか疑わしく思っており、気の進まない様子を見せていましたが、「いつも通りに歌ってくれればいいんだ。アレンジはこちらでやるから」という周囲の説得により、ついにアルバムは完成します。

ウォーターズはこの時53歳でした。

ブルース、そしてチェス・レコードとは何か

当時も現在も、そして日本や本国も含め、”Electric Mud” をウォーターズの「最低」盤であると狙い撃ちする向きは、大方ブルース・ピューリスト的な立場からの批判を述べます。つまり、古き良きカントリー・ブルースという独自のイメージがまず念頭にあり、「嫌がるマディを言いくるめ」「金の為に」「ブルースを節操なく世の中に迎合させた」という論調なわけですが、いったいこうした見方は、物事の本質を本当にとらえていると言えるでしょうか。

この作品の発売前、肝心のマディ・ウォーターズの黒人ファンたちはすでに新しい音楽であるR&Bに流れ、ブルースマンとしての彼のキャリアは下降の一途を辿るばかりでした。一方、 “Electric Mud”の成功は、そんな状況にいた彼に、これまで手にしようもなかった額のロイヤリティと、その後のキャリアの支えとなる多くの若い白人ファンをもたらしました。

制作にかかわった人物たちは皆、当時「マディ・ウォーターズは、このアルバムの成功をとても喜んでいた」という点で一致していますし、本作だけに焦点が当たりがちですが、実はウォーターズは実際に翌年の1969年にも、似たような主旨のアルバムをほぼ同様のメンツで制作しています。

たしかに、ウォーターズは後年になって本作を自らこき下ろしています。

しかし、それはブルースという音楽が市民権を拡大していく中でブルースのイメージが独り歩きをはじめた時、マディ・ウォーターズが「本物のブルースマン」である事を示す証として、”Electric Mud” が彼の足元に踏み絵として差し出されたからではないでしょうか。

ブルースは音楽であり、音楽は文化です。そして、文化は歴史と連動し、歴史は人のこころや人生の如く、刻々と形を変えていくものです。

マディ・ウォーターズはシェアクロッパー(プランテーション解体後の分益小作農)の家に生まれ、8歳の時から綿花を摘み、やがて音楽で金稼ぎをすることを夢見て、遠くシカゴの街までやってきました。一方、貧しい移民としてアメリカにやって来たレナード・チェスは、そんな黒人たちの音楽に魅せられ、それを商売材料にする道を選びました。彼らは互いに、芸術の追求という夢想的な信念と同じくらい、読んで字のごとく、アグレッシブで現実的な「生存」そして「繁栄」への道を賭けていたのです。

そして、そんな彼らが40、50年代に「本物のカントリー・ブルース」を必死に売っていた時、もちろん世界の大部分はそこに正当な価値など見出しはしませんでした。ですから、彼らは生き残る為に常に世界に合わせたギリギリの自己主張を何度も繰り返し、困難を乗り越えてきたのです。68年という時代における彼らにとって、”Electric Mud” の発表はそうした「もう一つの手段」であるに過ぎなかったのでしょう。

苦境におかれ、強い力に振り回され、無様さをわめきながら、それでも今日にしがみついて何とか生き抜く魂がブルースであるなら、”Electric Mud” こそ、まさにそうした魂の真骨頂として、ブルース史の特等席に鎮座すべき存在だという気持ちになるのは、けして私だけではないはずです。

チェス・レコードの終着駅

マーシャル・チェスのカデット・コンセプトでのリリースを多く手掛けたプロデューサーの Charles Stepney は、その後R&Bボーカル・グループ「ザ・デルズ(The Dells)」の大々的な成功などを通じてチェス・レコードの成長に貢献しました。

公民権運動による暴動圧力

しかし、アメリカにとって1968年は、各地で多くの人種暴動を経験した年となりました。

きっかけは、徐々に高まりを見せていた黒人差別撤廃に関する公民権運動をけん引していたリーダーの一人、マーティン・ルーサー・キングが白人により射殺された事でした。

非暴力・合法的な運動を展開していた指導者の死を受け、運動の性格はバランスを欠きます。人々のフラストレーションは暴動となって現れ、各地の都市が巻き込まれました。

レナードにとって、「ブラック・ミュージック・ビジネスのトップが白人である」という事実は、これまでにもおよそ数えきれない程の誤解や偏見の元となり、真実を世に伝える妨げとなってきました。

しかし、暴動がシカゴに及ぶに至り、チェス・レコードが運動推進過激派の攻撃対象となったとき、彼は遂にレーベルの終焉をイメージしたのです。

TV事業への進出計画と、レナードの死

レナード・チェスは、アフリカン・アメリカン向けのテレビ市場への参入を考えました。

実際、彼が地元シカゴのラジオ局を買収してはじめたWVONは、60年代を通じて、一部公民権運動の推進力としても機能してたのです。マーティン・ルーサー・キングやマルコムXは、WVON局を通じてリスナーの質問に答えるなどしており、この事は、地元の政治的なコミュニティ形成において一部役割を担っていました。

レナードの考えは、より大きな影響力を持ち出したテレビという媒体に進出し、変化をもたらす新しい何かをはじめる事だったのです。

彼はまずチェス・レコードをカセット・テープの製造会社GRT(General Recorded Tape)に売却する事を決めます。しかし、その6か月後、間もなくラジオ局WVONの売却話もまとまろうという頃、レナードは突然の心臓発作に襲われ、亡き人となってしまうのです。

GRTによる失策とレーベルの転落

レナードの息子、マーシャル・チェスは、GRT傘下におけるチェス・レーベルのトップとして指名され、これを受けました。

しかし、20年間かけて築き上げたレーベルの凋落は早く、GRTはフィル・チェスを含むほとんどの従業員を解雇し、チェスの所有していた施設を閉鎖する手筈も進めていました。

マーシャルは1970年にGRTを辞め、長らくチェス・レコードのファンであった英国バンドのローリング・ストーンの為のレーベル “Rolling Stones Records” を立ち上げますが、一方のGRTはタガが外れたかの様に金目になりそうなレーベル事業に手を出した後、それらの扱い方を学ぶことなく、プレス工場・流通部門は共に閉鎖した挙句、1975年にチェス・レコードを再売却。そして、GRT自身はも経営破綻によりその4年後に自滅してしまいました。

オフィスには数人のスタッフと言う状況に陥っていたチェスをGRTから買収したオール・プラチナム・レコード(All Platinum Records)は、外部企業に特定音源のリイシューを許可するライセンス事業を手がけていたものの、やはり経営難に陥りチェス・レコードの建物自体を手放した際、その場に残った25,000枚のレコードは、新オーナーによってチェーンソーで薙ぎ払われ、ゴミ箱に遺棄されたという事です。

幸い、多くのマスターテープはRCA Recordsによって取得され、現在でもコンピレーション版や限定版などで入手する事が出来ますが、オール・プラチナム・レコードのライセンシング事業の結果、行方不明になったいくつかのマスター・テープに収録された音源は、今日も失われたままです。