SM57のトランスフォーマを抜くと音が変わる

SM57はスネアやギターアンプのレコーディングに最適な世界中で愛されている定番マイクです。

安価で、何より音も大変素晴らしいマイクですが、ボディに入っているトランスフォーマーを抜く事によって、低域をより深く、高域をより明るくすることができます。

デメリットは、ハンダごてなどの備品が必要になる事と、マイクのアウトプットが10dBほど下がる事です。

10dB減少すると言えば、フィードバックが懸念されるライブでの使用は多少考慮されるべきものの、レコーディングで十分なゲインのあるプリアンプを使う分において、問題になる事はほぼありません。

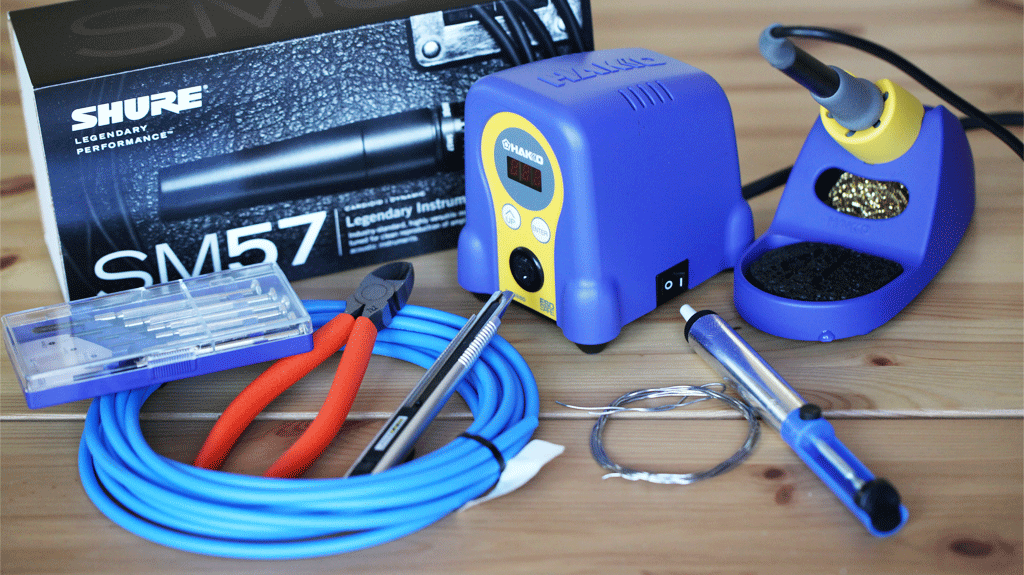

用意するもの

- ハンダごて(350度以上、温度調節機能付きの物が望ましい)

- ハンダ「ケスター44」(50cmもあれば十分)

- ハンダ吸取りポンプ

- 精密ドライバー(100円均一のもので構わない)

- カッターナイフ

- 使わなくなったマイクケーブル1本(20cmほどあれば十分)

- 細いペンチ

- ニッパー

- 鍋

- SM57本体

手順① Sm57のボディを分解する

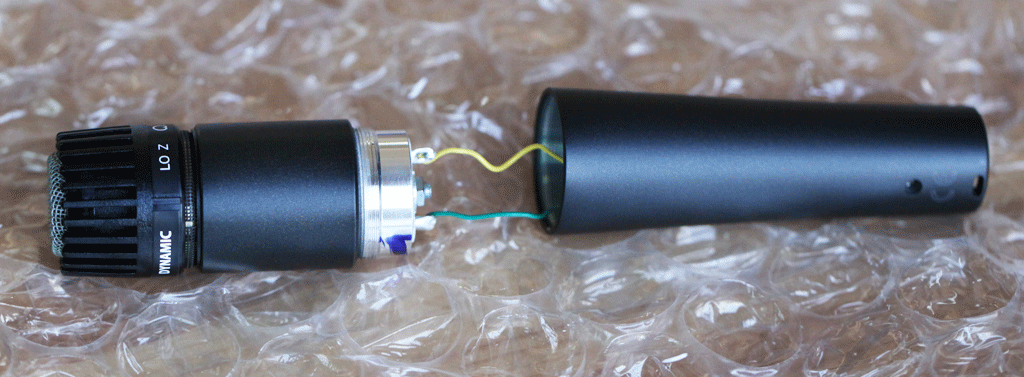

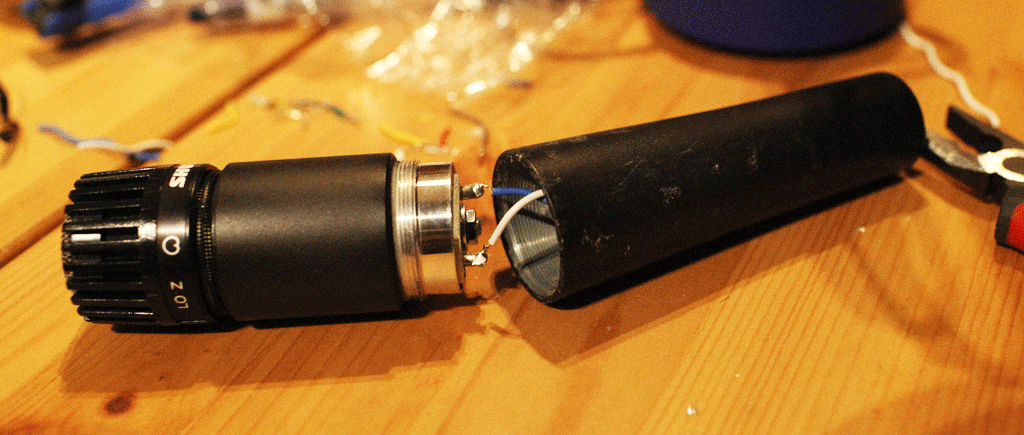

SM57のボディは、真ん中を回せば2つに分かれる様になっています。

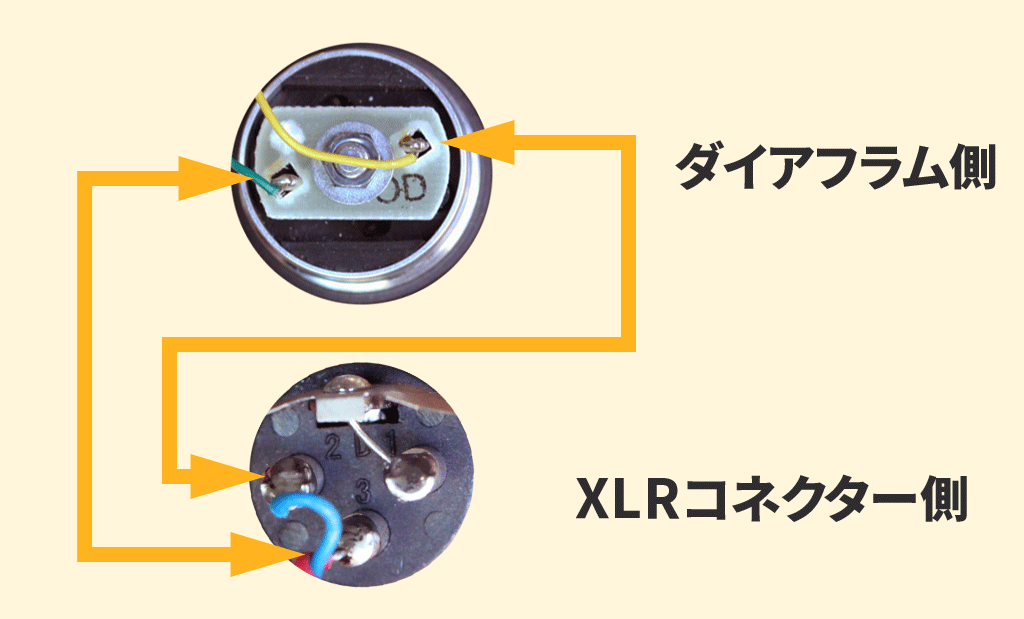

ダイアフラム部分(マイクの頭)とボディの部分が、黄色と緑の線で繋がっているのが分かります。

これをニッパーで切断するのですが、その前に、どの線とどの極が対応しているかメモしておいてください。後で再配線する際に必要になります。

メモを取ったら、2本の線をニッパーで切断して、ボディとダイアフラムを完全に分断します。

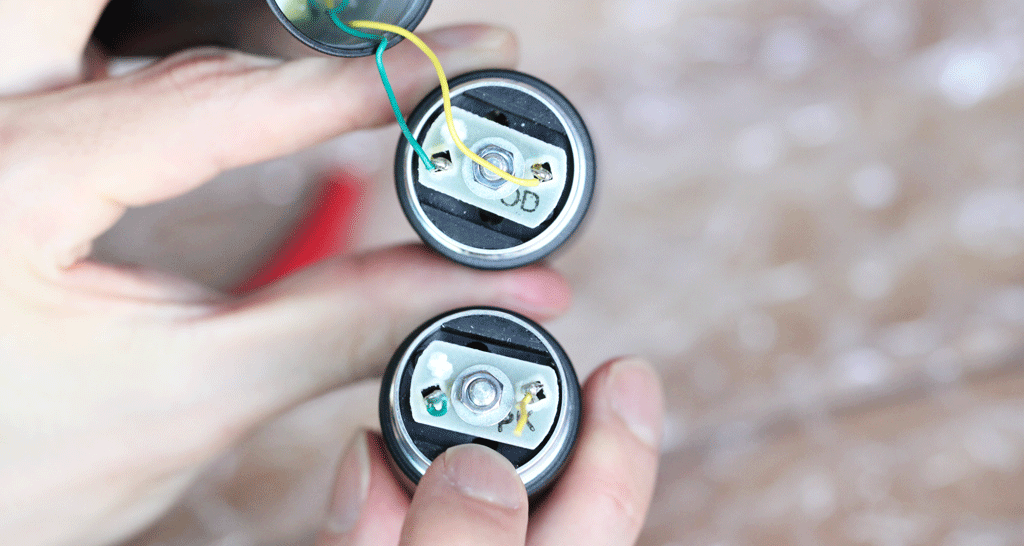

ダイアフラムの端子に残った線は、ハンダをこてで溶かしてキレイに除去しておきましょう。

手順② XLRコネクターをボディから外す

ここからはボディを扱うので、ダイアフラムはしばらく放っておきます。

ボディの下側1cmくらいの所にスクリューがあるので、マイナスの精密ドライバーで反時計方向に回していきましょう。このスクリューが手前に突き出てボディの穴に引っかかる事で、XLRコネクターはいくら引っ張っても抜けない構造になっています。

スクリューが完全に奥に引っ込んだらドライバーはそれ以上回らなくなりますので、今度はドライバーの先を使い、スクリューの穴からXLRコネクターをグリグリと押し出します。

何回か押していると、XLRコネクターが指でつかめる所まで上がってきますので、指か細いペンチでXLRコネクターをボディから引っ張り出します。

この時、勢い余ってXLRコネクターから線を引きちぎらない様にしましょう。

XLRコネクターが取れたら、トランスフォーマーから伸びる線とXLRコネクターの接続の組み合わせをメモします。

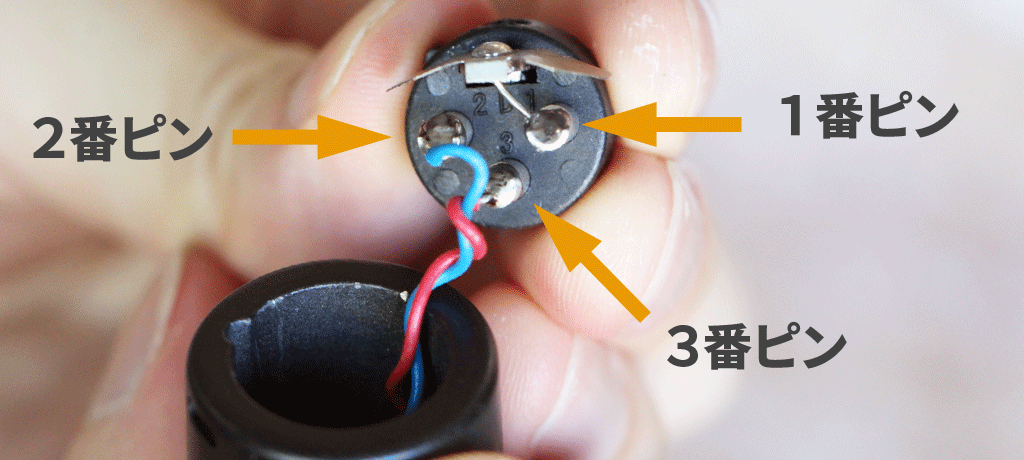

XLRコネクターには3つのピンがあり、根本に小さく1から3の番号がふってあります。今回は、青い線が2番のピンに、赤い線が3番のピンに接続されていました。

メモが取れたら、線は用済みなのでニッパーで切断します。

これで、ボディからダイアフラムとXLRコネクターを外す事が出来ました。

手順③ ボディからトランスフォーマーを排除する

次に、鍋で沸騰させた湯にSM57のボディを投入して、トランスフォーマーをボディに固定している糊を溶かします。3分くらいで糊は柔らかくなりますが、少しでも冷えるとまたすぐに固まってしまいます。

やけどしない様に気を付けながら、熱いうちにトランスフォーマーを引きずりだしましょう。

トランスフォーマーを引きずり出す時、溶けた糊で、ダイアフラムをはめるボディ端のスクリュー部分や、底にある配線の穴が塞がらない様に注意してください。

まあ、しくじったらまた熱湯の中に投入すればいいので、落ち着いて作業しましょう。

除去したトランスフォーマーはもう必要ありません。記念に取っておくも良し、処分するも良し、煮るなり焼くなり好きにしてください。もう十分煮ましたけどね。

手順④ XLRコネクターとマイクケーブルのハンダ付け

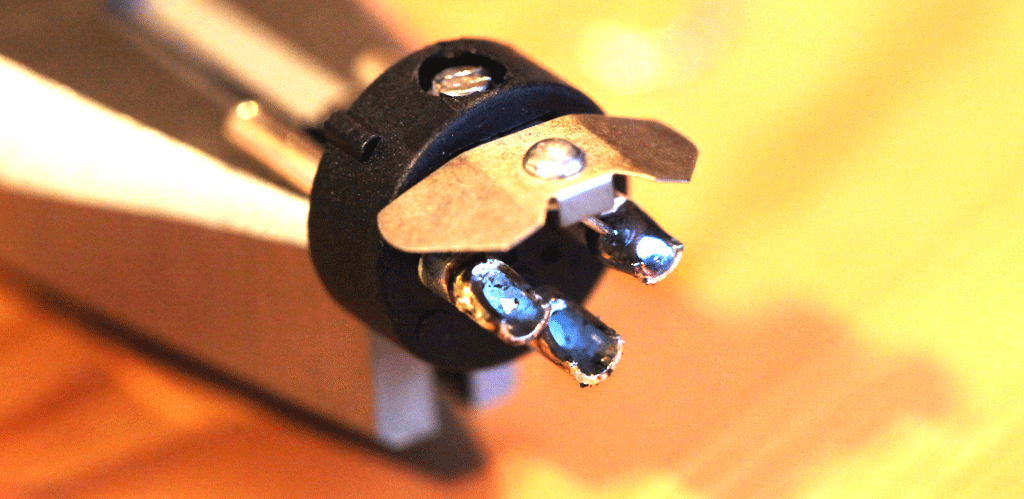

新しい線をXLRコネクターにハンダ付けする前に、XLRピンにもともとついている線とハンダを除去しましょう。

通常、ハンダは熱すれば簡単に溶けますが、この部分のハンダは少し溶けにくくなっています。

ハンダ面に直接こてを当てるのでなく、ハンダの盛られた端子の下側にこてを当て、ハンダを内側から徐々に炙るようにすると、溶かす事ができます。ハンダが溶けたら吸引ポンプで吸い取り、端子をなるべくキレイな状態にします。

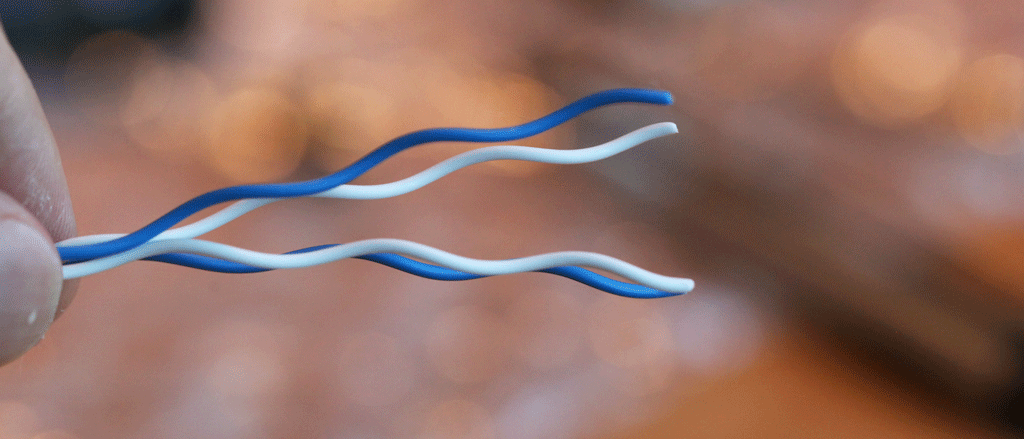

次に、あらかじめ用意したマイクケーブルを分解して、中から線を2本取り出します。長さは、20cmもあれば十分です。

マイクケーブルには細い線が4本入っていますが、必要なのは2本だけなので、色違いの線を1本ずつ選ぶと良いでしょう。

もちろん、はじめから機材用の線材を用意している場合は、マイクケーブルを分解したものである必要はありません。

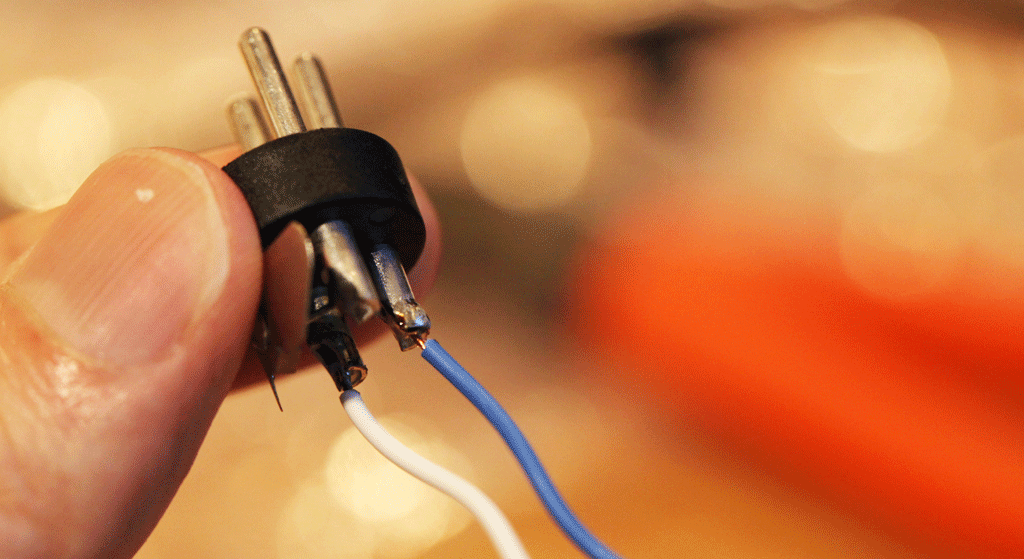

線を取り出せたら、両方の先端のビニール部分を5ミリくらいの長さで剥きます。なるべく中の線材を切らない様に注意しましょう。今回は、青と白の線を使い、「XLRコネクターのピン2」に白の線を、「ピン3」の端子に青い線をハンダ付けします。接続の組み合わせは、忘れない様にメモしておきましょう。

ハンダ付けのコツは、まず線材に少量のハンダを吸わせることです。こうする事によって、線材の先端がまとまって作業がしやすくなります。また、端子側にも、あらかじめハンダを溶かして盛っておくと良いでしょう。ハンダの種類はケスター44がオススメです。

XLRコネクターへのハンダ付けが完了したら、さっきと逆の要領でコネクターをボディに戻します。ボディ底面にある小さな穴が糊でふさがれていないか、今一度確認してみてください。この穴からXLRにハンダ付けした2本の線を通します。

手順⑤ ダイアフラムとマイクケーブルのハンダ付け

ここまで来れば、あと一息です。

先ほど取った配線のメモと下の図を参考に、ダイアフラムをハンダ付けします。

今回は「XLRのピン2」に白、「XLRのピン3」に青の線を新しくハンダ付けしたので、白の線を「ダイアフラム側の印あり端子」、青の線を「ダイアフラム側の印なし端子」にハンダ付けします。

XLRコネクターの時と同様に、まず線材にハンダをしみこませてからハンダ付けするとうまくいきます。やけどしない様に気を付けましょう。

ハンダ付けができたら、ボディを閉めて完成です。

トランスフォーマーレスのSM57が完成!!

いかがでしたか?買ったままのSM57も十分素晴らしいですが、自分で改造した機材はまた格別の愛着がわくものです。

改造前と改造後、2本手元にあるようであれば、音の違いをぜひ確認してみてください。

小さな経験の積み重ねによって耳が鍛えられ、自分の好きな音が何なのか、よりよく分かっていきますので、失敗を恐れずに実験を積み重ねてくださいね。

また、今回の様な簡単なDIYが出来る様になると、お金の節約にもつながります。例えば、今回の改造を無事に完了したなら、工程にXLRコネクターのハンダ付けも含まれているので、同時にケーブルの自作を経験したも同然です。改めてケーブルの自作を習得すれば、購入は軽く半額以下の値段で済みますし、色や長さも市販品では無い組み合わせで作ることも簡単に出来ます。

ハンダごては、最初はちょっとした投資になりますが、可能な限り、ホームセンターの2,000円クラスの工作用で済まさず、ある程度しっかりしたものを用意する事をお勧めします。白光(HAKKO)の小型温調式はんだごて「FX888D」は海外のDIYコミュニティでもアメリカのWeller社と共に大人気のモデルで、14,000円以下で買えます。

日本なら当然アメリカよりも安く手に入るので、これを機会にぜひ一台入手しておきましょう◎