Addictive Drumsの弱点(クセ)を知る

Addictive Drums 2特有の「デジタルっぽさ」は、大きく分けて2つの要素からきています。

弱点その①:室内残響音の再現性の限界

前回「Addictive Drums 1」の話の時も触れましたが、「自然な室内残響音のエミュレート」というのは、非常に難易度の高い問題のはずです。

音は本来、空間中のいろいろな要素に影響を受けながら、マイクに届きます。

壁の材質、天井の高さ、部屋の広さ、温度、湿度、カーペットの場所、調度品の位置、そしてドラムキットそのものや設置場所、プレイヤーの叩き方、スティック、チューニング法、ダンピング、…etc。これらを含む無数の要素が複雑に影響し合い、最終的にマイクに届き、録音されるわけです。

これらを精巧にエミュレートするという事は、素人でも途方の無い演算が必要になる事は、想像に難くありません。

そんな中、Addictive Drumsの各キットの室内残響音やオーバーヘッドマイク、ルームマイクの再現度は、ほんとに頑張っていると思います。「Addictive Drums2」になって、更にリアルにバージョンアップしました。

ただ、それでもやっぱり、動きのある実際の世界に比べると音の性質がわずかに「静的」です。そもそもサンプラー音源である以上、音が静的なのは当然ですよね。すでに「サンプル」された音をトリガーしているわけですから。

ですので、室内残響音のリアルさという点では、「AD2のルームとオーバーヘッドはバウンスされたプラグイン・リバーブなんだ」くらいの気持ちで臨み、Addictive Drumsをそれ以上リアルにするには、この部分を弱点と考え、カバーしてあげなければなりません。

具体的には、人工的な室内残響音(ルーム音)を、なるべく目立たせない様に隠す処理が必要となるわけです。

弱点その②:サウンドがすでに「出来上がっている」

スネア、キックは特にですが、初めから「ミックス済」的な音に仕上がっています。

一般的に僕らがある音を「自然だ」と感じるのは、ある種の「不均一、不揃い感」を耳が感知しているからです。

一方、Addictive Drums2のキットピースの原音は、すでにEQ、コンプ、マキシマイザーが施されていて、音のバラツキがキレイさっぱりアスファルトの地面みたいに丁寧にならされています。

実は「1」の頃はこの傾向がもっと顕著で、個人的には、「2」になってから随分とナチュラル寄りに改善されたな、と思いました。ただ、それでもやっぱり、「ADらしく加工された音」という感じはぬぐえません。

ですので、作業としては、XLN Audioのスタッフがやった処理を少し巻き戻していく事になります。そして、お気づきかもしれませんが、処理を足すのは簡単ですが、引くのは、完全には不可能です。

どう頑張っても完璧に理想通りとは行きませんが、「どこまで自然に戻せるか?」をギリギリまで追求して行く事が、今回のカギとなります。

では、おしゃべりは終わりです。具体的な作業に入っていきましょう。

1.プリセットからキットとグルーヴを選ぶ

Addictive Drumsは「1」の頃から、膨大なプリセット音(キット)とグルーヴ・ライブラリが付属しています。

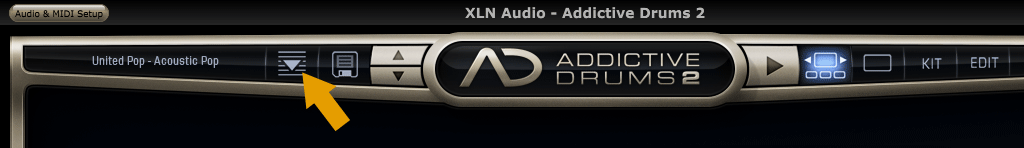

今回はAddictive Drums 2専用としてリリースされた音源パック「UNITED POP」を使う事にします。上部の「Addictive Drums 2」ロゴの左から3つ目のにある、下向きの三角印がついたボタンを押して、「Preset Browser」を開きましょう。

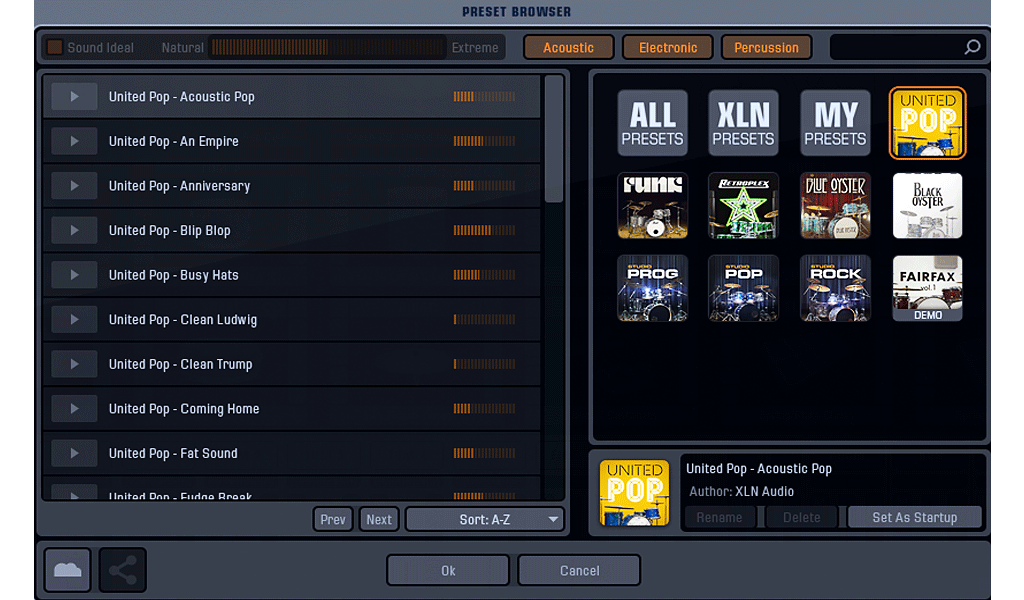

すると、ブラウザーの右側に、オーサライズ済のパックのアイコンが一覧になって表示されます。

右側のアイコン一覧から「UNITED POP」を選ぶと、左側に「UNITED POP」のプリセットが表示されます。どうせ後から全部の設定を初期化するので、UNITED POPでさえあればプリセットはどれを選んでも一緒です。適当に、一番上の「United Pop – Acoustic Pop」を選び、「OK」を押しましょう。

これで、キットの選択が完了しました。次は、midiグルーヴ選びです。上部から「BEATS」と書かれたタブをクリックしてください。

BEATSタブが開いたら、右側の一覧から基本ライブラリの「AD」というアイコンをクリックします。今回は、この中から「Motown Swing Beat 07」を選択します。このグルーヴにはゴーストノートとトムが入っていないので、それらの判断ができないというデメリットはあるものの、叩いてるベロシティレベルが小さめで、重要なキックとスネアとハットがほぼ常になっているので、総合的には音を判断しやすいグルーヴだと言えます。

選択したビートは、上部の「Addictive Drums 2」ロゴのすぐ右側にある再生ボタンを押すと聴けて、もう一度押すと止まります。グルーヴは、音作り中に頻繁に再生したり停止したりするので、この操作はぜひ覚えておきましょう。

これで下準備は完了です。

2.各チャンネル設定の初期化

さっき押した「BEATS」の2つ左にある「EDIT」ボタンをクリックしましょう。

これが、ドラムの音をミックスする為に使うメインの画面です。

画面下側の1/3位を占めているのが「KICK」から「MASTER」までのミキサー・チャンネルに当たる部分で、上側の1/3を占めているのが、スネアとかキックとかの各キット・ピースに関する個別の設定欄です。

ちょっと注意したいのが、「KICK」から「FLEXI 3」までのチャンネルにはそれぞれキット・ピースの設定画面が割り振られていますが、「OH」から「MASTER」チャンネルにはキット・ピース欄が無いという事です。

「OH」から「MASTER」のどれかのチャンネルを選択すると、キットピース欄だけは最後に選択したキット・ピースの設定欄がそのまま表示され続けるので、混乱しない様に気を付けてください。

真ん中の「エフェクト欄」は、「SEND FX」以外、すべてのチャンネルに個別に用意されています。

KICKチャンネル

では、まず「KICK」チャンネルを選択します。任意のチャンネルを選択するには、ミキサーチャンネル部分のキットピースの名前の部分をクリックします。

すると、キックのキットピース設定欄とエフェクト欄が表示されます。

キットピース欄とエフェクト欄で何やらいろんな設定がなされていますが、これを今から何もかもデフォルトの状態に戻します。

Addictive Drumsでは、ノブとかバーの状態を初期値に戻すショートカットキーがあります。

Windows:「Ctrl」+クリック

Mac:「Command」+クリック

これはAddictive Drumsの「1」でも共通ですよ。

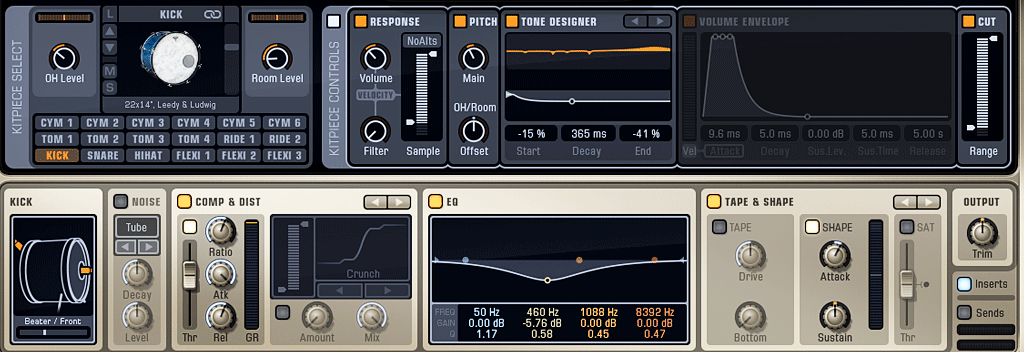

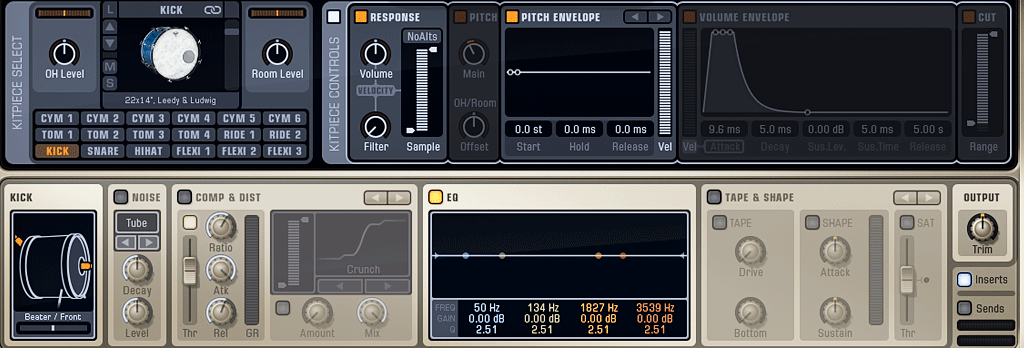

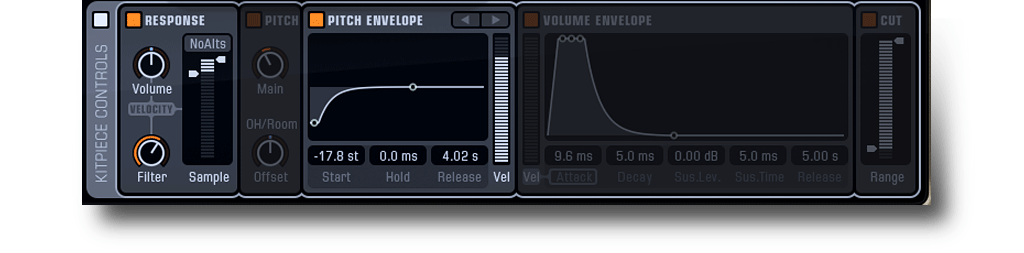

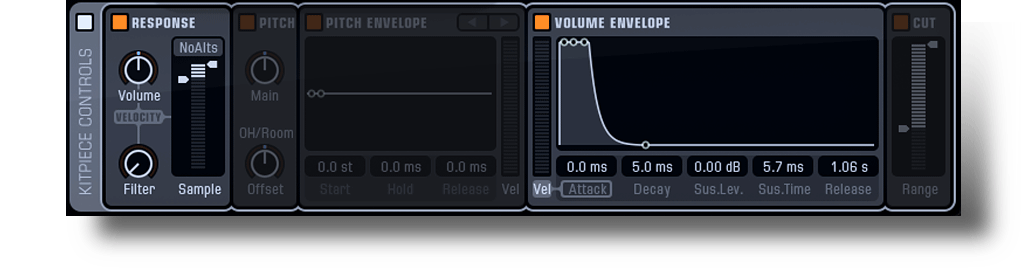

ショートカットを駆使しながら、キットピース設定欄の右側、「KITPIECE CONTROLS欄」のRESPONSE、PITCH ENVELOPE、そして、エフェクト欄の「EQ」の全値をそれぞれ初期値に戻してください。それ以外の項目は使わないので、オレンジ色のボタンを消灯させて、項目自体を非アクティブにしてしまって構いません。

因みに、PITCH ENVELOPEは、TONE DESIGNERの右側にある右左を向いた矢印を押すと、互いに切り替える事ができます。どちらか一方しかアクティブにならないので、PITCH ENVELOPE選択時にTONE DESIGNERの設定値が何であっても関係ありません。

SNAREチャンネル

スネアは、「KITPIECE CONTROLS欄」のRESPONSE、VOLUME ENVELOPE、それと、エフェクト欄の「EQ」を使います。それ以外の項目を全部非アクティブにして、3項目の全値を初期値に戻しましょう。

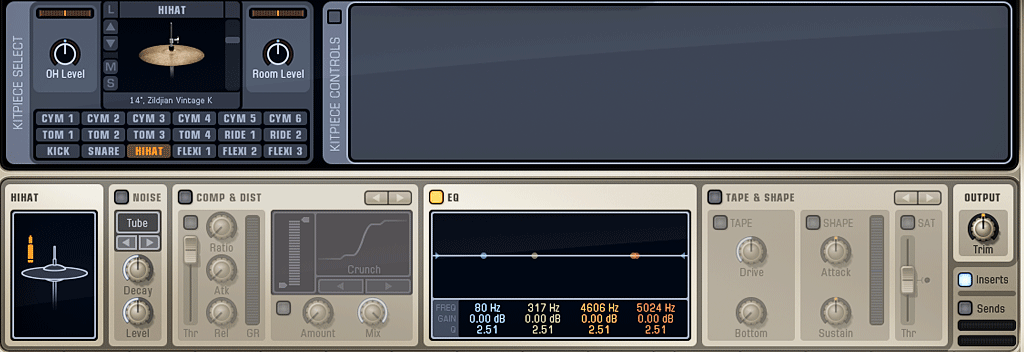

HIHATチャンネル

HIHATはEQしか使いませんので、それ以外は全部非アクティブにしてしまって構いません。上段のKITPIECE CONTROLSはまるごと非アクティブにするボタンがあるので、消灯させましょう。

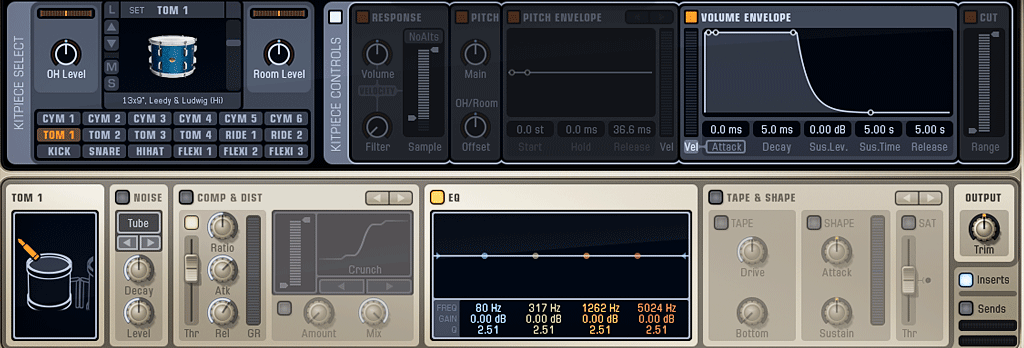

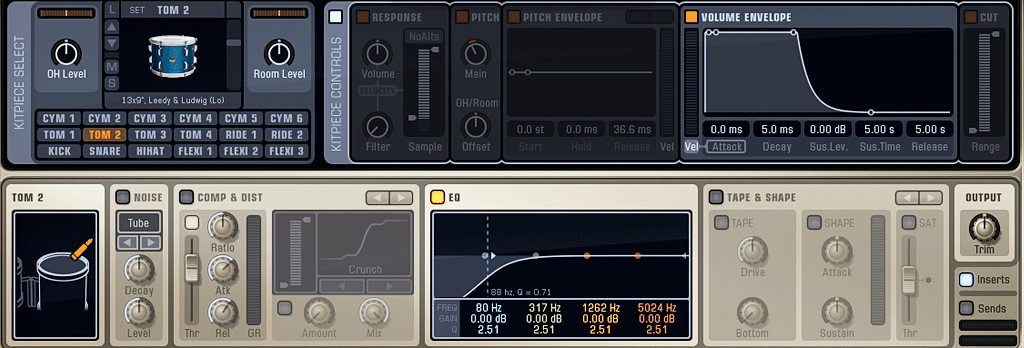

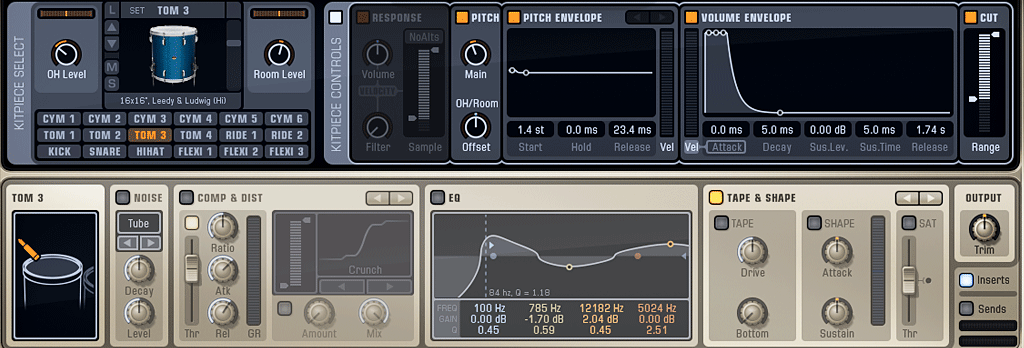

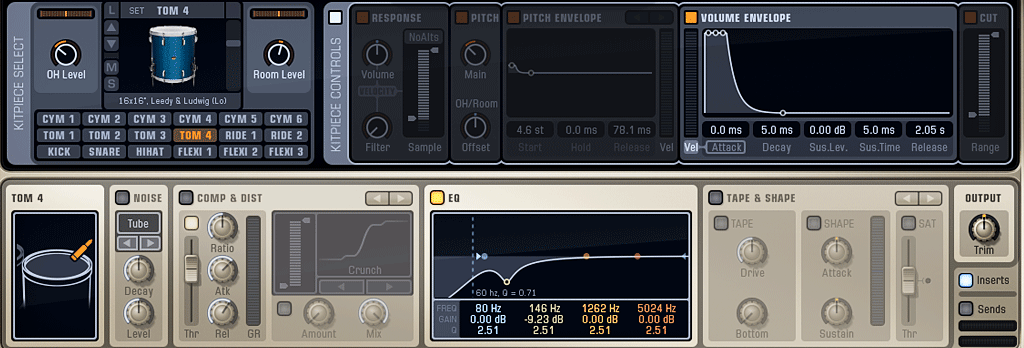

TOMチャンネル

TOM1、TOM2、TOM3、TOM4はVOLUME ENVELOPEとEQを使います。

この2項目の全値をデフォルト値にしたら、それ以外はすべて非アクティブ状態にしましょう。

FLEXI 1からFLEXI 3は何でもアサインできるチャンネルです。Addictive Drums 1では、「Xtra」というチャンネルで、1チャンネルしかない上にパーカッションしかアサインできませんでしたが、Addictive Drums 2では、パーカッションに加えて、スネアでもキックでも何でもアサインできるようになりました。

今回は作るのはシンプルなキットなので、何もアサインしません。

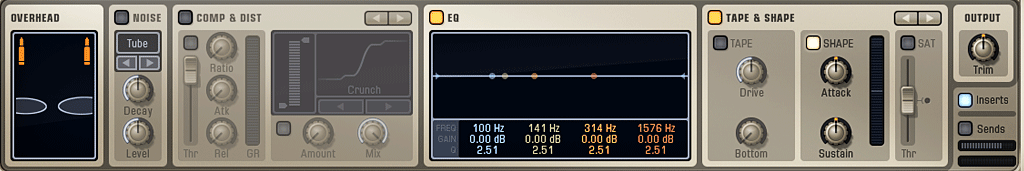

OH(オーバーヘッド)チャンネル

先ほども触れたように、OH、ROOM、BUS、MASTERは画面中段のエフェクト・インサート欄しかありません。

オーバーヘッド・チャンネルで使う事になるのはEQとSHAPEです。デフォルト値に戻したら、他の項目はオフにしておきましょう。

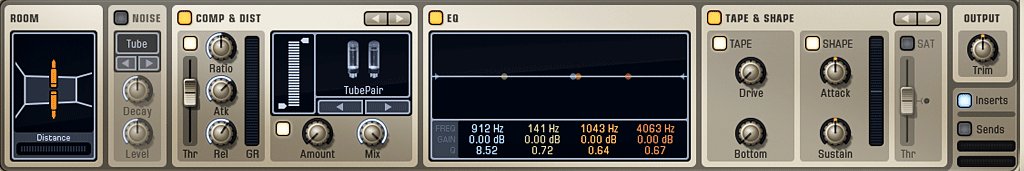

ROOMチャンネル

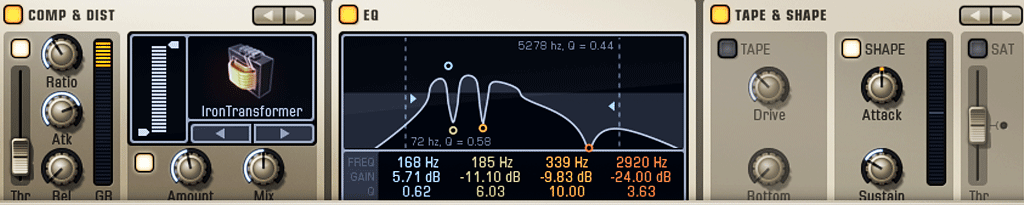

ルームチャンネルにいきます。COMP&DIST、EQ、TAPE、SHAPEを使います。

画像の様に初期化したら、NOISEとSATは使わないので、オフにしましょう。

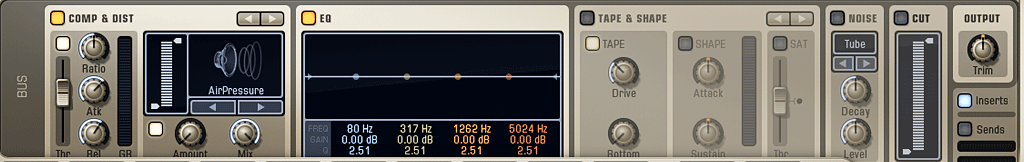

BUSチャンネル&SEND FXチャンネル

最後にバスチャンネルです。COMP&DISTとEQを使います。TAPE&SHAPE、NOISE、CUTは使いませんので、オフにします。

最後に、SEND FXチャンネルのFX1とFX2をオフにします。

FXというのは「エフェクト」、つまりこの場合、リバーブやディレイの空間系エフェクトの事を指しています。英語で「エフ(F)」「エックス(X)」と続けて発音すると、「Effects」に聞こえる事から、FXは「エフェクト」の略式表記みたいなものです。因みに、FXと言えばいつも空間系エフェクトを指すわけではなく、コンプとかEQとかも含めてFXと呼ぶ事もあります。Addictive Drums 2では、EQとかコンプを「Inserts(インサート)」、リバーブ・ディレイの空間系を「FX」と分けて呼んでいるようですね。

関連記事: コンプレッサーの使い方:目的別スレッショルドとKNEEの設定方法

さて、これでMASTER以外のチャンネルの準備が整いました。

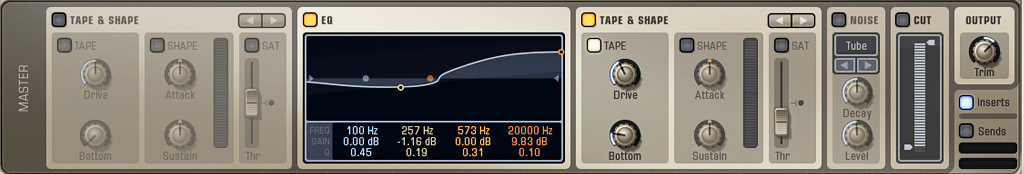

3.MASTERトラックの設定

Addictive Drumsに限りませんが、

つまり、デジタルらしさを排除する過程で高域をかなり大胆に削っていく事に

そこで、

マスターチャンネルは、

これは「

という事で、何もしない内から、

なぜ最後まで待たずに、最初の内からマスターチャンネルにEQを入れておくのかというと、こうする事で、

ついでに、「TAPE」も今の内からオンにしておきましょう。TAPEの設定も上の画像を参考にしてください。

これで、マスターチャンネルの設定は終わりです。

4.各チャンネルの音量・パン

MASTERチャンネルが整ったら、各チャンネルにいろいろ手を加える前に、音量バランスを突き詰めましょう。

音量バランスがしっかりしていないと、不要なEQやコンプに手を伸ばしたりして、どんどんドツボにハマっていきます。

最初が肝心ですので、「良い」と思えるバランスを最初でほとんど作ってしまい、今後あんまり触らない位の気持ちでいましょう。

OH(オーバーヘッド)、ROOM、BUS、MASTERの各チャンネルは、デフォルトではステレオ・チャンネルになっていますが、パンの広さを変える事ができ、パンを完全に閉じ切ってしまう事で、モノラル・チャンネルにする事もできます。

ステレオチャンネルがあまり多すぎても逆にゴチャゴチャとして左右の広がりが阻害されますので、OHとBUSはモノラルにしておきましょう。

次に、OHとROOMチャンネルに送られるキックの量を調整します。

Addictive Drumsの場合、OHとROOMのチャンネルでキックの量が多すぎると、全体的にボフボフするばかりで、良い結果にしづらい事があります。下の画像の様に、黄色い矢印のノブで調整する事ができますので、画像を参考に設定してください。

スネア以降の全チャンネルがOH・ROOMに送られる音量は、デフォルト値(0dB)に設定します。

5.KICK

では、個別チャンネルの音作りに入ります。まずはキックのチャンネルをソロにします。

RESPONSE、PITCH ENVELOPE

実際のドラムは演奏の強さによって同じキットでも驚くほど音が変わります。Addictive Drums 2はこの点もエミュレートしていて、midiベロシティの強さによって、異なるサンプルがトリガーされる様に設計されています。

ところで、さっき「BEATS」の所で選んだ「Motown Swing Beat 07」は、全体的にかなり軽く演奏されているグルーヴですが、どのくらい軽いかと言うと、スネアのベロシティが約80から85の間です。MAXが127なので、大体2/3程度の力加減です。

この位のベロシティでしっかりとした音に仕上げる事ができれば、打ち込みの時にベロシティを上げていったとしても、音が崩壊する様な事は起きません。もし、BEATSで別のグルーヴを選んだ方は、ベロシティレベルも考慮しながら作業するようにしましょう。

失敗するとどうしようもない音になりますが(笑)、うまくハマると、音のウエイトをコントロールする事ができるので、「ドフッ」としたキックにしたい場合など、ピッタリだという場合があります。

ただ、先ほども言いましたが、PITCH ENVELOPEはピッチ操作系の機能なので、どうしようもない時は本当にどうしようもありません。個人的には、スネアでうまくいった試しはあんまり無いので、「使うならキックだ」という印象があります。

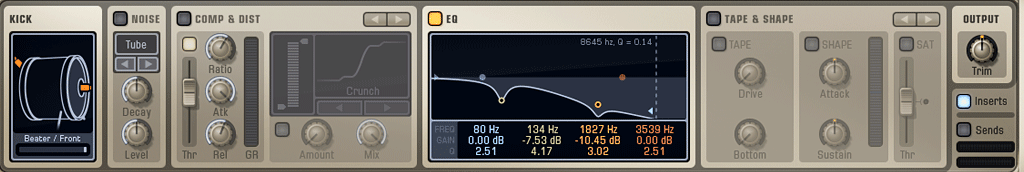

Beater/Front、EQ

Addictive Drumsはそもそもの音がビシビシしてるので、より自然に聞こえるFrontを100%に振り切る設定にしました。

また、先ほども少し触れた様に、EQは基本的に不快な音のカットがメインです。モコモコしてる上に変なレゾナンスが含まれている134Hzをバッサリ。あと、1827Hzにも「音の出ない笛」みたいなレゾナンスがありました。不要なので、こっちもごっそりカットします。

そして最後ですが、実はAddictive Drums 2になってから、EQにローパスとハイパスフィルターが新しく搭載されました。これを使わない手はありません。まず、EQ画面の右端にちょこっと見えている三角形を引っ張り出すと、ローパスフィルターが出現します。8645HzをQ=0.14で高音域をまとめてフィルターしましょう。音が随分と暗くなりましたが、代わりにAddictive Drumsっぽいデジタル臭も気にならなくなりました。

キックの調整はこれで終了です。キックチャンネルのSOLOボタンをOFFにして、次はスネアをソロにします。

6.SNARE

RESPONSE:「Sampleゲージ」

まずはじめに、RESPONSEセクションにある「Sample」という名前の付いたゲージですが、最初はいじっても何がどうなるのかちょっと分かりにくいかもしれませんので、かんたんに説明させてください。

まず、Addictive Drumsをはじめとするサンプラー音源が音を発する仕組みですが、midi情報を受け取った時点で、サンプラーはサンプル・ライブラリの中から、送られてきたmidi情報と対応するサンプルを単発、もしくはいくつか組み合わせて発音する構造になっています。例えば、ベロシティ5とかでスネアがアサインされたキーを叩くと同時に、サンプラーはあらかじめ「スネア・小音量・ゴーストノート用」とかいう名前の付けられたサンプルをライブラリ・データから探し出して、トリガーしようとするわけです。Addictive Drumsの場合はこれがもっと複雑で、1種類のmidi信号に対して、トリガー候補となるサンプルがもの凄くたくさんの数あるのだと考えてください。

で、「Sampleゲージ」をいじる事で何が出来るのかというと、midi情報を受信したAddictive Drums 2が膨大なサンプル・ライブラリの中から目的のデータを選びに行く際に、「この中から選んでね」という選択範囲の大まかな指定(制限)をすることができます。

一見、範囲をわざわざ狭めたら、音質的なダイナミクスが犠牲になるんじゃないの?と思うんですが、サンプラー音源を扱うときは、音質的な多様性を担保する前に、まず「サンプル間の完成度の差」を吟味した方が良い結果が得られる時があります。

あんまりいい例えじゃないですけど、ドラムのサンプル集を買ったとして、全部が全部使えるサンプルって事はまずありません。いいなこれ、使えるな、となるのは僅かな数で、後は多分ハードディスクの中で眠ってるだけです。

「Sampleゲージ」は、そういう「あんまり音の良くないサンプルはスルーする」為の取捨選択ツールとして使う事ができます。確かに、音質的なダイナミクスは損なわれますが、midiノートのベロシティによって、音のクオリティとか方向性に悪い意味でのバラつきが出るくらいなら、ダイナミクスを犠牲にしても、ある程度音質を統一した方がいいと思います。

これは、作業の仕方によっても考え方が変わってくる部分なので、一様に正解・不正解があるわけではありません。個人的に、僕はmidiの打ち込み時、ベロシティの数字をあんまり見ない方なので、3とか5刻みのベロシティ値でドラムの音質を管理するのがあまり肌に合っていません。だから、サンプラー側であらかじめ制御した方が作業方針に合っているというだけです。「打ち込みの時、数字で完璧に制御するから、もともとの音質はバラエティに富んでいた方がいい」、という方は、Sampleバー全開で良いと思います。

RESPONSE : 「NoAltsボタン」

ゲージの上の「NoAltsボタン」は、同一のノートを連打した時に、複数のサンプルをオルタネイトしてトリガーするか、単一のサンプルを繰り返しトリガーし続けるか、というのを指定できる箇所です。これがオレンジ色に点灯しているときは、同じサンプルをトリガーし続けます。「マシンガンスネア」みたいな機械的効果を狙うとき以外は、OFFで良いでしょう。

RESPONSE : 「Volumeノブ」

「Volumeノブ」は、ベロシティ値のバラツキを均一化する為のノブです。「元の値自体を均一化している」という点で、「Sampleゲージ」とは異なります。「Sampleゲージ」は、値はそのまま残っていて、値に対するサンプルの選択範囲が制限されているわけですから、音量自体のダイナミクスは完全に反映されます。

RESPONSE : 「Filterノブ」

「Filterノブ」は、回していくと、高音域がロールオフされていきますが、トリガーされているサンプル自体は変わりません。キックでは良い結果になったのですが、スネアではイマイチなので、ノータッチでいいでしょう。

VOLUME ENVELOPE

ここでは、シンセサイザーの様に、ADSRをコントロールする事ができます。ここでの目的は室内残響音の徹底的な排除なので、不自然になるギリギリの所まで、スネアのリリースを短くします。

かなりダンピングされたスネアみたいな音になりますが、ギリギリ不自然ではありません。

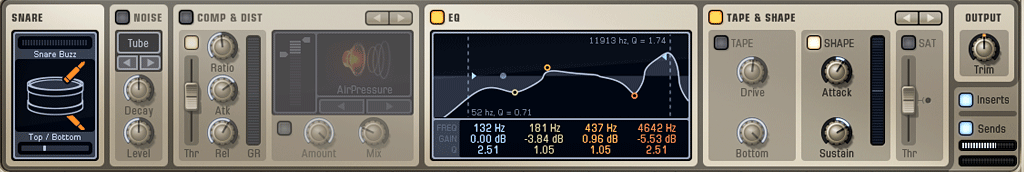

Snare Buzz

キックとトムの振動が、スネアワイヤーを揺らした時の音の大きさを調整できます。要らないので、ゼロでだいじょうぶです。

Top/Bottom

スネアトップと、ボトムのマイクの比率を調整する部分です。ややトップ多めくらいの位置に設定します。

EQ

181Hzの不要なレゾナンスを広めのQで3dBほどカット。あと、437Hzの耳に痛いピーキーな帯域を-4.65dBカット。500Hz付近にあるスネアの骨太な部分をブースト。後は52Hzでのハイパスと、11913HzをQ=1.74のハイ・シェルフで持ち上げます。

SHAPE

この部分は、トランジエント・デザイナーです。Attack・Sustainノブを回すと、アタックを柔らかくしたり、きつくしたり、リリースを短くしたり、長くしたりできます。

ここではAttackを少しだけ強調し(24%)、Sustainもちょっと伸ばします(45%)。VOLUME ENVELOPEの欄でしっかりスネアのリリースをカットしたので、ここでサステインを取り戻す事で、音のテールに良い感じの自然さを付与する事ができます。

スネアは以上です。

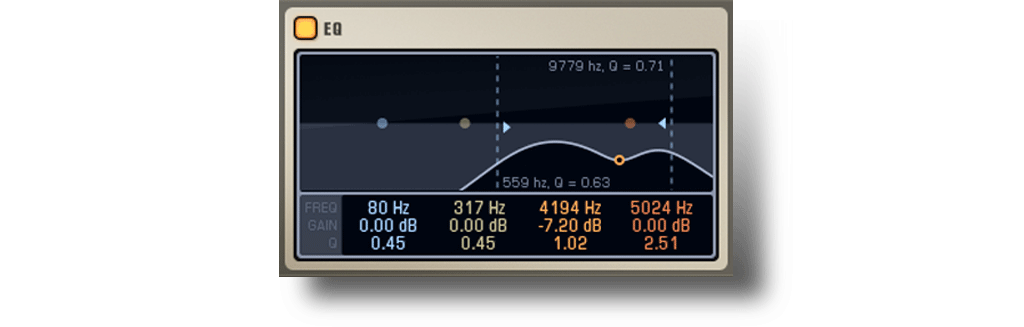

7.HIHAT、TOM1~TOM4

HIHATはEQだけ、TOMはVOLUME ENVELOPEとEQだけなので、画像を参考に設定してください。

8.OH(オーバーヘッド)

EQを使って、もこもこした低音(141Hz)と、耳に痛い高音(1576Hz)を削ります。314Hzはスネアのボディが顕著な帯域なので、少しだけブーストして、最後に8228Hzでローパスフィルターをかけます。

今回の音作りでは、アタックはスネアの単体チャンネルに任せるので、オーバーヘッドのアタックが鋭すぎると位相問題などが気になってくるかもしれません。ですのでアタックは削ります。

ついでに、Sustainも減らして、デジタルチックな室内残響音も除去しておきましょう。

9.ROOMチャンネル

EQ、TAPE&SHAPE

順序的には「COMP&DIST」が先ですが、イヤなデジタル音を排除してしまわないと、何もかもちゃんと判断できないので、EQをパパッと先にやってしまいます。

COMP&DIST

嫌な要素を排除したところで、コンプの設定に移ります。設定は画像を参照してもらうとして、ポイントはCOMP&DISTの「DIST」の方です。

画像の設定と同じにしてROOMチャンネルをソロにしてもらうとよく分かると思いますが、「DIST」をON・OFFして聴き比べると、音に明確な違いがあります。

この「DIST」をONにすると強調される音の感じは、大体1k~3kくらいの辺りで聴こえる、グワッとしたドラムの切れ味的な部分です。これを強調する事で、もともとのROOMチャンネルが持っていたデジタルチックな室内残響音とは別の、ナチュラルでは無いけど、もっとファットでジャリッとした質感の残響音が生まれました。

これをドラム全体に薄く混ぜると、アナログ感のある活き活きとしたサウンドになります。

10.BUSチャンネル

センド・レベルの調整

いよいよここまで来ました。BUSチャンネルはパラレルコンプレッションに使います。

パラレルコンプレッションというのは、原音のコピーに対して、何らかのエフェクト処理(コンプ系が多い)を施した後、それを元の原音に僅かに混ぜる事で、全体的により音圧のある音を作るテクニックの事を言います。

BUSチャンネルを選択した状態で、各チャンネルの上部を見てみると、ゲージがあるのが分かりますか?

このゲージを増やしたり減らしたりすることで、BUSチャンネルに送る各チャンネルの量を決める事をができます。

因みに、BUSに信号を送る事を「Send(センド)」と言って、送る量を「Send Level(センド・レベル)」と言います。

下の画像を参考に、各チャンネルのBUSへの「センド・レベル」を設定してみてください。

センドレベルの設定が終わったら、BUSチャンネルのミュートを解いて、ソロにして聴いてみましょう。各チャンネルの信号が流れてきているのが分かると思います。ここに、これからエフェクトをかけていきます。

COMP&DIST、EQ、SHAPE

BUSチャンネルは、それ単体でどれだけ潰れていようが、歪んでいようが、全体にうっすら混ぜた時に、良い結果をもたらせばそれで良いのです。

これまでで、僕らはコンプをROOMチャンネルにしか使っていません。音量のダイナミクスは十分保っているので、ここでBUSチャンネルをギャンギャンに潰せば、音と音の空きすぎた隙間を丁度良く満たす接着剤の様な役割を果たしてくれます。

下の画像を参考に、パラレルコンプの設定をしてみてください。

BUSチャンネルのフェーダーを一旦完全に下まで落としてからソロボタンを解除して、今度はドラム全体を鳴らしながら、徐々にフェーダーを上げていきましょう。

ドラム全体がどんどんエネルギッシュになって音圧も上がっていきますが、コンプでパッツンパッツンにした音とはまったく違います。

これがバスチャンネルを使った「パラレル・コンプレッション」というテクニックです。

適当と思える分量だけ混ぜたら、最後にFXの設定をします。

11.SEND FX

これまで、Addictive Drums 2の人工的な室内残響音を徹底的に排除してきたので、最後にちょっとだけ「いい意味で人工的な」空間音を足してあげましょう。

チャンネル上の「SEND FX」と書かれた所を押すと、リバーブ専用のページに遷移します。

2つのリバーブを設定できるので、FX1には「Plate」を、FX2には「Amb」をアサインします。画像を参考に二つとも設定してみてください。

12.仕上げ

最後に、シンバルやライドの音をパパッと調整して終わりましょう。

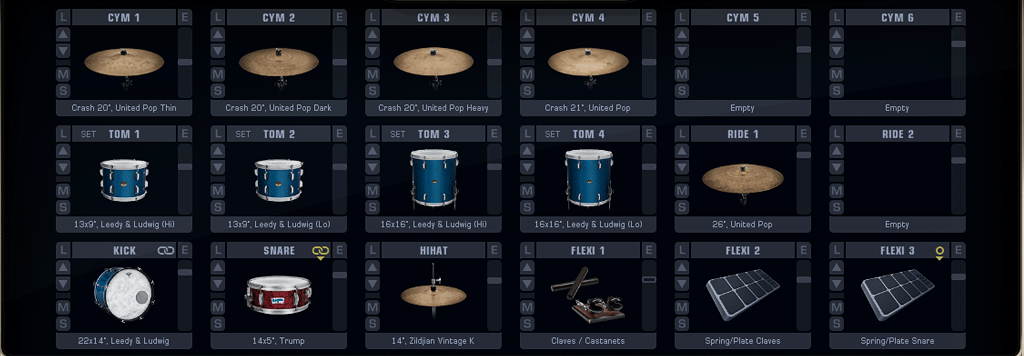

画面上部の「KIT」を押すと、今アサインされているキットピースが一覧になって表示されます。

この中の、シンバルやライドといった金物は、キックやスネアやハイハットの様に、独自のチャンネルを持っていないのですが、実はそれぞれエディット画面を持っていて、「KITPIECE CONTROLS」の範囲内であれば、個別に音作りする事が可能になっています。

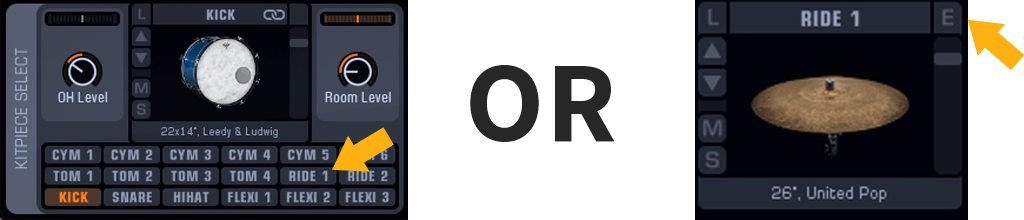

それぞれのエディット画面に行くやり方はちょっと特殊で、今開いている「EDIT」画面上で、目的のキット・ピースがアサインされたスロット上部の「E」ボタンを押すか、もしくは、EDIT画面のKITPIECE SELECT欄からジャンプするかです。

金物の音作りと言っても、大層な事はしなくてもだいじょうです。

KITPIECE CONTROL内、一番右側にある「CUT」で、500Hz以下位をフィルターするだけで、随分と音の馴染みがよくなります。

好みに応じて「VOLUME ENVELOPE」のRELEASEなどを短くして、ダンピングされたシンバルやライドを演出してみるのもいいかもしれません。

おつかれさまでした!

・・・というわけで、こんな感じでAddictive Drums2のデジタルっぽさは意外と何とかする事ができます。

どの音源パックでもやる事の基本は一緒ですので、ぜひやり方をマスターして、Addictive Drums 2を使い倒してください◎