かつて名機を輩出し、アナログ時代に名を馳せた機材ブランドは、今や、存続をかけた苦境に立たされています。

既に幾多のメーカーが名実ともに消滅した傍らで、あるメーカーは名前だけが残り、また、あるメーカーは買収に次ぐ買収劇の最中、将来への架け橋を懸命に模索しています。

そんな中、ウイリアム・デイヴ・ハリソン(William David “Dave” Harrison)によって1975年に創業されたコンソールメーカー・ハリソン社(Harrison System)は、たった一度、1989年に地元の企業”GLW Incorporated”に取得されたのを最後に、以来、”Harrison by GLW”として、一貫して革新性をもった製品を、次々と世に放ってきました。

コンソールの未来:Harrison MPC5

音楽の制作現場がほぼProTools一色に染まった現在、「コンソール」と聞くと、「良い意味でビンテージ、悪い意味では廃れた過去の技術」と言った様に、少なからず時代錯誤感を抱く人たちも多い事でしょう。

しかし、真の専門性というものは、決していつも「0か100か」の議論に終始する訳ではありません。

Harrisonコンソールの最新フラグシップ・モデル「Harrison MPC5」は、その卓越した技術により、「アナログとデジタルの折衷」を非常に高いレベルで体現しています。

例えば、海外の映画製作現場では「Dolby Atmos(ドルビー・アトモス)」という次世代の音像表現技術が、徐々に台頭して来ています。これは、「左右2チャンネルによるステレオ」という従来のチャンネルベースで音像を表現する手段とは異なり、効果的に配置された最大64のスピーカーで表現される上下左右360度の立体空間に、音をチャンネルから解放された「オブジェクト」として自由に配置する事ができる「オブジェクト・パンニング」という発想です。

Harrison MPC 5上には、こうした新しいワークフローをより創造的に進めるための細かい工夫が数多く搭載されており、そのうちの一つである「モーターライズド・パンナー(Moterized Panner)」はジョイスティックの様な物理コントローラーで、各チャンネルを空間内でのオブジェクトとして直感的に操作する事が可能になっています。

MPC 5には数多くのモニターも搭載されており、極めて現在的なソフトウェアとハードウェアが非常に高いレベルで有機的に連動する様は、まさに「現代におけるコンソールの存在意義」という命題に対する解答として、大変相応しいものです。

しかし、Harrison社のこうした先進性は、何もデジタル優勢の21世紀になってスタートしたことではありません。時代を耕すパイオニアの足跡は、遠く40年以上も前の時点で、すでに始まっていたのです。

1950年代、クライテリア・スタジオでの出会い

1959年、フロリダ州のマイアミにあるクライテリア・スタジオ(Criteria Studio)で、「ジープ」というあだ名を持つ男が、かれこれ数か月間も、機材のリノベーションに黙々と精を出していました。

ジープの本名はグローヴァー・ハーネッド(Grover C. Harned)でしたが、幼少期、彼の動きがポパイに登場する犬のキャラクターに似ているという事で、彼の兄が、そのキャラクターにちなんで「ジープ(Jeep)」と呼んだのが、そのまま定着したのです。しかし、当のジープ本人もなぜかそれを気に入っていて、今でも周囲から「ジープ」と呼ばれることに、まんざらでもない風を示していました。

ジープがマイアミ近くのフォートローダーデールに越してきたのは、4年前でした。「良いビジネスの機会がある」という兄の言葉を信じ、将来性のある石油リサーチ関連の仕事を辞めてわざわざフロリダまで来たものの、あては外れ、結果は完全になしのつぶて状態。まったく職にありつくことができなかった彼は、仕方なく兄から$8,500を借用し、地元フォートローダーデールにハイファイ・オーディオ関連の店「Music Center Incorporated」を開業したものの、製品は面白くなるほど売れず、もっぱら機材の修理で身を立てていたのでした。

そんなジープが、開業1年目のクライテリア・スタジオでせっせと機材の修繕作業をしていたのは、ある日、彼の友人がクライテリア・スタジオから持ち帰ったレコードの音質についてジープの意見を聞こうと、彼の店「Music Center Incorporated」にやって来たのが発端でした。

「とにかくノイズが酷い。使用機材に、何かしらの問題があるはずだ」と、ジープは友人ジャックの持ってきたレコードを酷評しました。それを聞いたジャックは、クライテリアの創業者マック・エマーマン(Mack Emerman)とジープを引き合わせる事にし、修理機材を持参してミーティングに臨んだジープは、その場でノイズの除去に取り掛かることになりました。

しかしその日、作業がひと段落した後、ノイズは多少マシにはなったものの、より根本的な処置が必要であることが、ジープにも、クライテリアのオーナーであるマック・エマーマンにも明らかになったのです。結局、マック・エマーマンは、コントロール・ルームの全機材を作り変える決断を下し、「時間をかけてよければ、自分がもっと良い機材を作れます」というジープの提案が採用される事になりました。

こうして、ジープによる、約一年間にも及ぶクライテリア・スタジオの大規模な機材改修作業がはじまったのです。

クライテリア・スタジオが、その後70年代を中心に、「フリートウッド・マック」、「ビージーズ」、「エリック・クラプトン」などのヒットを次々と飛ばす、名スタジオとして名を馳せたのは、また別のお話です。

一方、この大規模機材改修の経験は、ジープにもう一つの意味あるつながりをもたらしました。

それが、クライテリアで働いていた「デイヴ・ハリソン」との出会いです。

デイヴ・ハリソンとインライン・コンソール

クライテリア・スタジオで働いていた頃のデイヴ・ハリソンはサックス・プレイヤーとしても活動しており、マイアミ時代のWayne Cochranのバンドなどで演奏をしていましたが、その後シド・ネイサン(Syd Nathan)の創設したキング・レコーズ(King Records)に移ってスタジオ・メンテナンスを担当し、そのまま順当にエンジニアのポジションにまで駆け上がりました。

ハリソンはその後テネシー州ナッシュビルにある、シド・ネイサンが一部権利を保有するスタジオに異動となり、そこでスタジオ・エンジニアとしての職務を全うしていましたが、シド・ネイサンが1968年に死去した事を受け、ナッシュビルのスタジオが廃業となった事から、心機一転、自身の会社をおこす決心をしました。

関連記事:「ディスクリート」「クラスA」って何?

会社は「The Studio Supply Company」と言って、ハリソンは主にスタジオの設立に携わったり、各種機材の小売りや導入を手掛けはじめたのです。

また、この事業が軌道に乗り始めると、彼は機材の製造を専門にした会社も立ち上げ、ごく初期のデジタル・ディレイなども設計・製造し、販売したりもしました。

ジープの”MCI”と、ハリソンの”The Studio Supply Company”の関り

一方、ジープのハイファイ・オーディオ関連の店は「Music Center Incorporated」から「MCI」に改名していました。浮き沈みはあったものの、ジープのビジネスはテープ・レコーダーを扱いだしてから少しずつ軌道に乗り、安定しはじめていたのです。

特に、16トラック・レコーダーが主流だった当時、ハリウッドのTTG Studioからの注文を受けて作った24トラック・レコーダーは、一気に周辺スタジオの間で人々の話題をさらう事になりました。米国でテープレコーダーを作っていたAmpexが24トラックの波に出遅れている間に、MCIはまるで金塊を掘り当てたかの勢いで、次々と注文をさばいて行ったのです。

MCIの販売網は、今や米国中に広がっていました。ハリソンの”The Studio Supply Company”は、ナッシュビルにおけるMCIのディーラーとして、製品を取り扱う様になっていたのです。この頃のMCIはテープマシンと連動する「オート・ロケーター」なども開発し、AES(Audio Engineering Society)の開催するコンベンションに出品した際、今までに無いその正確さが注目を集めるなど、いよいよ大成功への階段を駆け上がらんとしていました。

ジープの電話が鳴ったのは、そんな1972年のある日でした。

声の主は”The Studio Supply Company”のデイヴ・ハリソンで、オリジナルのコンソールに関する構想についての内容だったのです。

インライン概念

デイヴ・ハリソンの構想は、画期的なものでした。

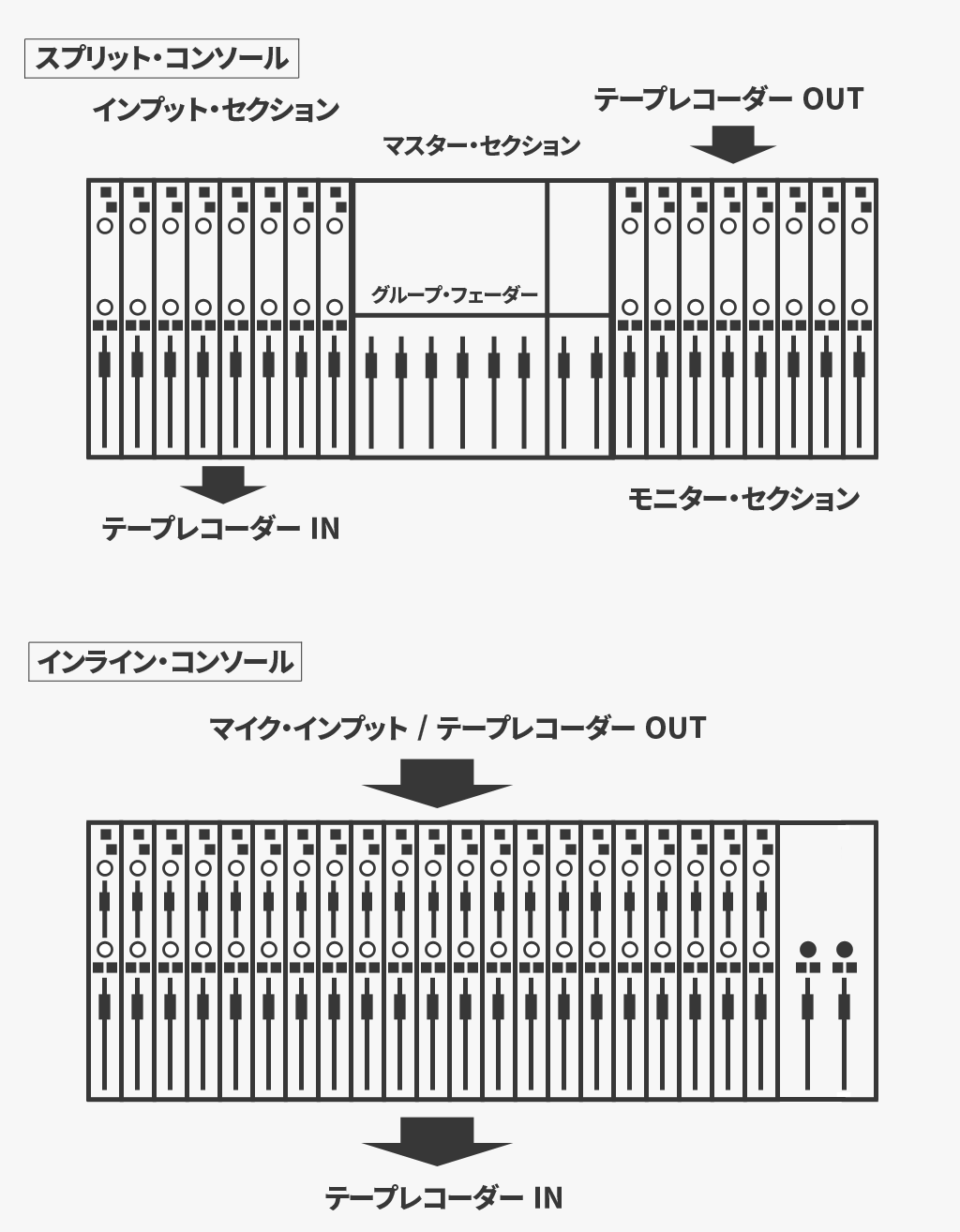

それまで主流だったコンソールは「スプリット式」と言われるもので、モニター・セクションとインプット・セクションが独立したミキサーとして、物理的に分かれていましたのですが、ハリソンが新しく構想した「インライン式」では、モニター・セクションもインプット・セクションも、一つのチャンネル・ストリップの中に同居していたのです。

関連記事:SSL創設者コリン・サンダースの遺産 : 開拓者のプロトタイプ・コンソール

インライン式では、モニター・セクションとインプット・セクションが、構造的に部品を共有している為に、ルーティングがより簡素になる他、コンソール自体もよりコンパクトに、そして製造コストも削減する事が出来るという大きなメリットがあります。

ジープは、この新しいコンソールのアイデアをハリソンから聞いた時、ある事を思い出していました。

それは、ハリソンの”The Studio Supply Company”とディーラー関係を結ぶ前、ナッシュビルを担当していたダン・フリッキンジャー(Daniel Flickinger)という男が作ったコンソールの事でした。

(確か、あのコンソールもモニター・セクションがチャンネルモジュールと同化していた。このアイデアは、ダンの斬新的なコンセプトの更にもう一歩先を行っているのだ…。)

結果として、「設計をするならMCIは製造に協力する」という答えをジープは返しました。ハリソンはすぐにフロリダにやってきて、間もなく、6台の試作品を完成させたのです。

MCI JH-400シリーズ

この頃、コンソールといえば、ほとんどすべての製品は特注品のカスタムモデルでしたが、その事をよく知っていたMCIのジープのかねてからの関心は、コンソールを「既製品」として工業製品化し、量産体制を構築する事でした。

その為には、予想され得るニーズを基本デザインにできるだけ織り込み、購入にあたり、顧客が追加機能を要望するという状況を可能な限り最小限に食いとどめる必要がありました。

ハリソンの試作品を更に改良すべく、筐体の無駄は省かれ、逆に新たな回路が付け足されました。また、使用するオプ・アンプの種類を変更する事で、さらなるコストカットを突き詰める事ができました。

こうして完成した量産型コンソール「MCI JH-400シリーズ」は、1972年の発売以来マイナーチャンジを繰り返しながらも、合計で約200台も出荷されたと言われています。

1975年: Harrison 32シリーズの発表

デイヴ・ハリソンの革新性はそこで止まりませんでした。彼はJH-400の仕様に満足しておらず、改良に関する更に細かなアイデアを次から次へとジープの下に持って行ったのです。

しかし、すでにJH-400というヒット製品が手元にあるジープは、更に先進的なものを作ろうとするハリソンに対して乗り気ではありませんでした。

アイデアに対して煮え切らない返答を続けるジープの態度は、やがてハリソンを独立への道に駆り立てました。

そして1975年、”Harrison Console”を立ち上げたハリソンは、ついに歴史に残る名機「Harrison 3232」を発表したのです。

歴史上、最も売れたアルバムがミックスされたコンソール

人類が「音楽の録音」という事をしはじめてからというもの、もっとも枚数を売り上げたアルバムは、マイケル・ジャクソンの「スリラー」です。

アルバムのセールス枚数というものは、一般的に実態の追いにくい数値でもあり、情報はかなり錯そうしています。たとえば、クインシー・ジョーンズ著の回顧録によると、「スリラー」の売上枚数は1億2千万枚とも言われていますが、週刊ニューヨーカー誌はこの数値を「信頼性がない」という観点から、否定しています。

一方で、米国レコード協会(Record Industry Association of America)が報告したアルバムの「出荷枚数」に基づいて贈られる「プラチナム・アルバム」という賞は、原則として「出荷枚数が100万枚以上」のアルバムに対して授与されることになっていますので、信頼性としては、ある程度のものが担保されていると言えるでしょう。

R.I.A.A.によると、マイケル・ジャクソンの「スリラー」は、2017年までに「33× Platinum」のマルチ・プラチナムに認定されています。これは米国内だけの話で、世界中ではおよそ6,600万枚のセールスを更新中だという見方が一般的です。

もちろん、セールス枚数と音楽の良し悪しは別の話ですし、機材によって音楽の良し悪しが規定される訳でもありません。

しかし、マイケル・ジャクソンの「スリラー」が、ブルース・スウィディーン(Bruce Swedien)によってHarrison コンソール上でミックスされたのは、紛れもない真実です。

デイヴ・ハリソンがいなければ、「スリラー」はSSLかNEVE、もしくは全く別のコンソールでミックスされていた事でしょう。もし、そうした並行世界があったとしたら、セールスの世界で市場ナンバーワン・アルバムである「スリラー」の形は僅かに変わっていたでしょうか?キックの深さは?ギターカッティングのシャープさは?マイケルの素晴らしいボーカルは?

世界史に「もし」を問いかける様な陳腐な発想ですが、時折つい考えてしまう事があります。

ちなみに、「スリラー」の次に一番売れたと目されるのは、AC/DC「Back in Black」の約5,000万枚です。ここだけの話ですが、このアルバムがミックスされたのも、ハリソンがデザインしたMCIコンソールですよ。いよいよ何かあるんじゃないか?と思ってしまいますね。

The Studio Supply Company時代に培った、各地のスタジオとのつながり

MCIコンソールの導入や販売をはじめるずっと前から機材のディーラーを手掛けてきたデイヴ・ハリソンには、多くのスタジオ・オーナーやエンジニアとの付き合いがありました。

“Harrison Console”の立ち上げ以来、ハリソンは精力的に動き回り、各地のスタジオに彼の製品の革新性を伝道していったのです。スタジオ・オーナーやエンジニアとのこうした関係は、セールス以外に、もちろん製品品質の追い込みにも、大いに彼の助けとなりました。

カリフォルニアに居たブルース・スウィディーンの元にディヴ・ハリソンから連絡が来たのは、ちょうど「Harrison 32c」シリーズが完成しかけていた頃でした。「新しいコンソールの仕上げを手伝ってくれないか」と打診されたスウィディーンは「冗談かい?もちろんに決まっているだろう」と快諾したのです。

「素晴らしいマイクプリだ。しかし、EQもそうだが、こいつのフィルターは…」とあるインタビューのワンシーンで、現代的なスタジオにて椅子に深く腰掛けたスウィディーンは、当時を回顧しながら背後のヴィンテージ・コンソールを親指で指し、こう続けるのです。「こいつのフィルターは、ダイナマイト級だぜ。」

デジタル世界での理想の追求

3232の後も、ハリソンのイノベーションは止まりませんでした。その射程は音楽業界だけにとどまらず、ハリソンは早いうちから、映画やテレビ・ラジオ放送、またライブの制作環境におけるコンソールの役割について、知恵を絞ってきました。

映画製作用のPP-1コンソール、放送製作用のTV-3やTV-4コンソール、ライブ用に特化したHM-5といった「アナログ・コンソール」は、80年代中頃までにかけ、彼のそうしたアイデアを製品化したものの一部です。

そして「Harrison 3232」のおよそ10年後、世の中がこぞってデジタル化を競い合う中、満を持して「Series Ten」というコンソールが発表されました。

これこそが、「デジタルに何を求めるのか?」という本質に対する、デイヴ・ハリソンの暫定的な答えでもあったのです。

Harrison Series Ten : デジタルによるアナログのコントロール

ハリソンには、彼が理想とするコンソールの姿がありました。それは、どんな突飛なアイデアも、どんな無茶な事も実現可能で、尚かつ、いつでも作業を止め、戻って来た時には、作業を止めた時点の状態から、そっくりそのまま再スタートできるというものです。

そんな夢の様なコンソールを、ハリソンは透明で空っぽなガラスに見たて、「ガラスのコンソール(Glass Console)」と表現していました。

考えてみれば、今私たちが居る時代は、紛れもなくそういう事が可能な世界ですが、1980年代半ばの段階では、そうした概念は未だ夢のまた夢だったのです。

そこでハリソンは、そうした未来をほんの少しでも先取りしようとしました。その結果が、「デジタルによるアナログ・コンソールの制御」という発想で、彼はコンソールのノブをオーディオ信号を扱うアナログ回路から分離させ、代わりにコンピューターによってノブを制御させる事を思いつきました。これにより、ボタンを一つ押すだけで、昨日、2日前、先週、先月、エンジニアがコンソールの前を離れた状態に、設定がそっくりそのまま「リコール」されるのです。フェーダー、EQ、コンプレッサー、ゲート、センド、すべてが完全に元通りに再現されました。

こうした仕様は、特に映画製作の現場ハリウッドでは、大変ありがたがられました。映画ではシーン毎に異なる雰囲気を作り出す為、数分、数秒ごとに、音量や音質の変化を求められることが頻繁にあります。テープの再生に合わせ、その都度コンソールの設定も変更する必要があったので、ボタン一つでリコールが可能な「Series Ten」の登場は、当時の映画製作における作業効率を飛躍的に向上させたのです。

言うまでもなく、この事を世界で可能にしたのは、デイヴ・ハリソンが最初でした。

GLWのHarisson買収、そして”Harrison Series Ten B”のリリース

1989年、ハリソン社の製品開発能力と、根強いファンベースに注目した地元ナッシュビルの企業”GLW”が、”Harrison Console”の買収に名乗りを上げ、デイヴ・ハリソンはこれに応じました。

“Harrison by GLW”となり、これまでにない資金力を得た彼らが最初に発表した製品は、「Series Ten」をより良く改良した「Harrison Series Ten B」でした。よりパワフルになったオートメーションや、動画との連携機能をひっさげ、ハリソン社は映画製作現場にまたしても今までに無い価値を提供する事に成功したのです。

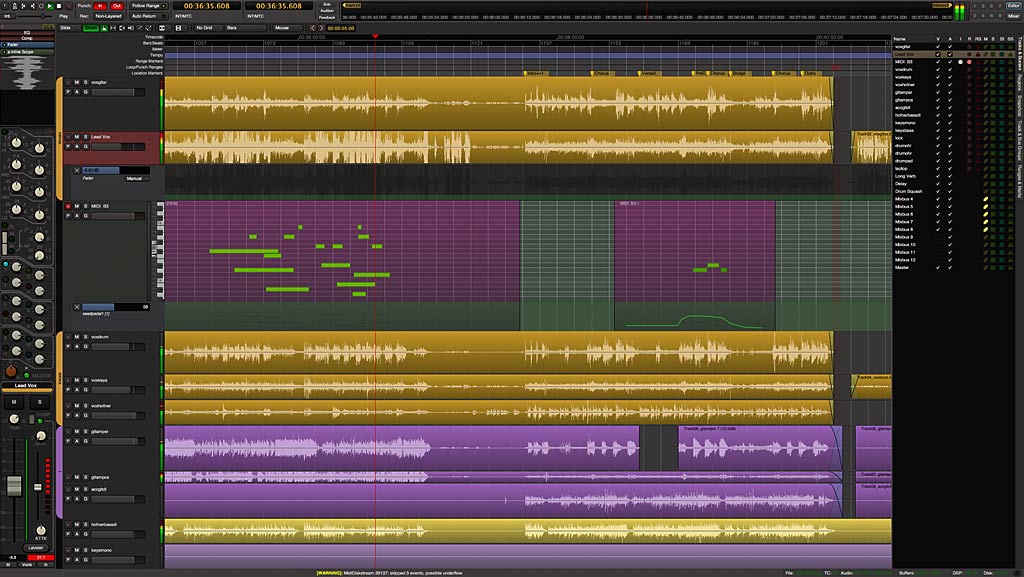

こうした研究開発への資金的なテコ入れが功を奏し、技術的に更なる発展を遂げたハリソン社は、90年代以降、「Harrison MPC (Motion Picture Console)」や「Harrison Series Twelve」などの革新的な製品を次々とリリースし、近年では、ついに独自のDAWである「MIXBUS 32C」をリリースするに至りました。

ここで彼らがやってのけたことは、「Harrison 32Cのチャンネル・ストリップを構成するパーツの一つ一つをデジタル・エミュレートする」という途方もない作業でした。

しかし、これまでに紹介してきた通り、アナログとデジタルの架け橋という事に関して、彼らはすでに何度も大きな仕事を成し遂げてきたのです。理念はただ一つ、その時可能な限りの限界を徹底的に突き詰める、というだけです。

デジタルでもアナログでも、ハリソン社が目指すことにブレはありません。だからこそ、1975年の創業以来、21世紀になった現在でも、変わらず地に足の着いた存在で居られるのでしょう。この事は、音楽を含む「モノづくり」を使命とする誰にとっても、忘れるべきでない大切な事の様に思われてなりません。

伝道者としての死

デイヴ・ハリソンは1995年の8月、結腸腺がんにより、53歳の若さでこの世を去りました。

信仰心の深いクリスチャンでもあったハリソンは、晩年に残された時間をキリスト教の伝道に役立てようと過ごし、ウィクリフ聖書の翻訳や、言語発達を助けるプログラムの開発に貢献していた様です。

これは、世界中に無数に存在する言語のひとつひとつに聖書の翻訳を提供しようとする活動で、時には「書き言葉」自体が存在しない言語圏において、まず言葉そのものの発達を促し、その為の援助をする事もあるそうです。ハリソンは、約15年間も掛かるこうした気の長い取り組みの一環としてパプア・ニューギニアを訪れた際、「Harrison Series Ten」コンソールのアイデアを閃いたという事です。

彼の人生を探っても、多くの情報は出てきません。

しかし、時折見かける彼の功績を称える情報や文献に遭遇すると、丁寧に時を過ごしながらも、すさまじい一瞬の閃きに見初められたデイヴ・ハリソンという希代の天才が持つ一面を、僅かに垣間見られるような気がします。

「発明家はアーティストよりもアーティストらしい事があるな」と、そんな時、私は密かに思わざるを得ません。