ジーンとオリー

Pultec EQ の歴史は、1937年、RCA(アメリカ・ラジオ会社)の運営するニューヨークの専門教育機関で、ある2人の人物が出会う所からはじまります。

「ジーン」「オリー」と呼び合った彼らは当時まだ10代で、小さな頃からラジオに興味のあった「ジーン」少年は、電子工学を学ぶ為に故郷のオハイオ州からニューヨークにまで越して来たのでした。

やがて2人はRCAの専門工程を終え、学位を経た「ジーン」は、そのままRCAの元で働き出しましたが、一方の「オリー」少年は第二次世界大戦に際して海軍に入隊し、終戦後はキャピタル・レコードでエンジニアを務める傍ら、Ampex社のテープレコーダーなどの販売に携わっていました。

EQP-1A、通称「Pultec EQ(パルテックEQ)」は、今から60年以上前、そんな2人が発明した作品です。

ユージーン・シェンク(Eugene “Gene” Shenk)と、オリバー・サマランド(Oliver “Ollie” Summerland)によって創業された「パルス・テクニック社(Pulse Techniques Inc.)」は、以来、1981年に営業を終了するまでの間、ずっと彼ら2人「だけ」の手によって、運営されて来ました。

設計を行い、全注文を手作りで、マーケティング、営業から販売まで、(たまに、ピンチの時には3人体制の場面もあった様ですが)、最初から最後まで、2人はすべての作業を自分たちでこなしてきたのでした。

関連記事:Pultec EQP-1Aの使い方

“Pultec” の由来

「パルテック」、は「パルス・テクニック社」の略から来ています。

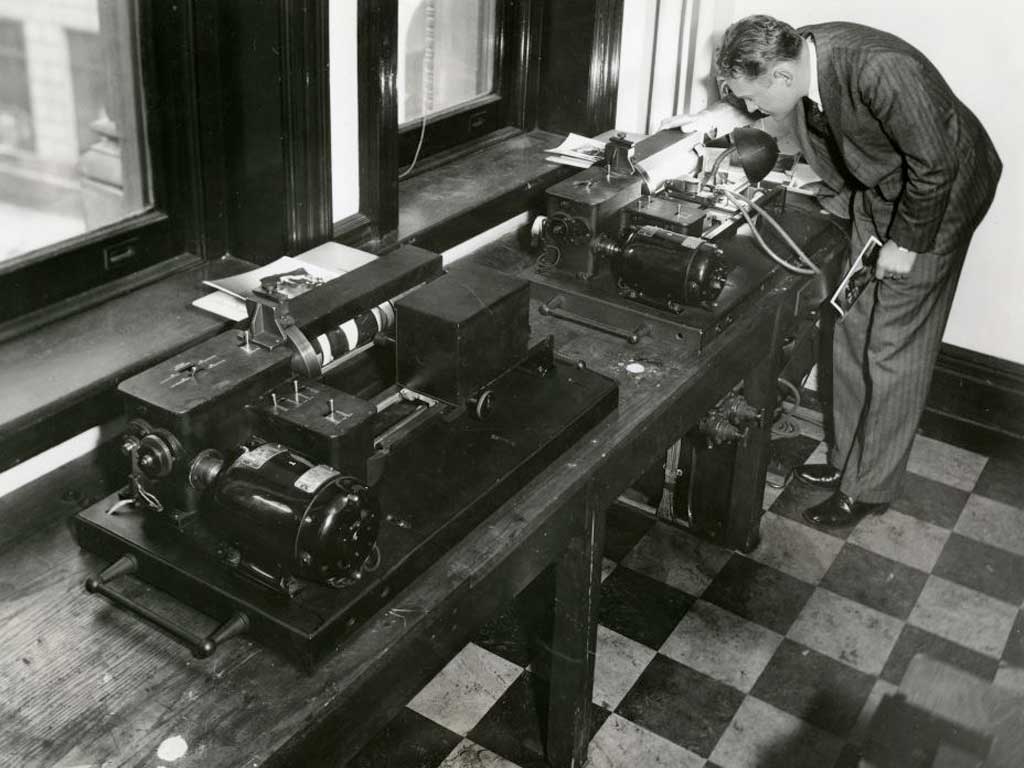

パルス・テクニック社を創業する前、ユージーン・シェンクがRCA時代に手がけていた技術の一つは、「電報写真(Radiophoto)」に関するものでした。

電報写真は「ファクシミリ」の前身ともいえる代物で、電報や電話、ラジオの回線を使用して、離れた場所に画像を送信する為の技術です。1930年代の中頃から徐々に技術競争が起こり、第二次大戦中の軍事作戦でも大いに活用された事が知られています。

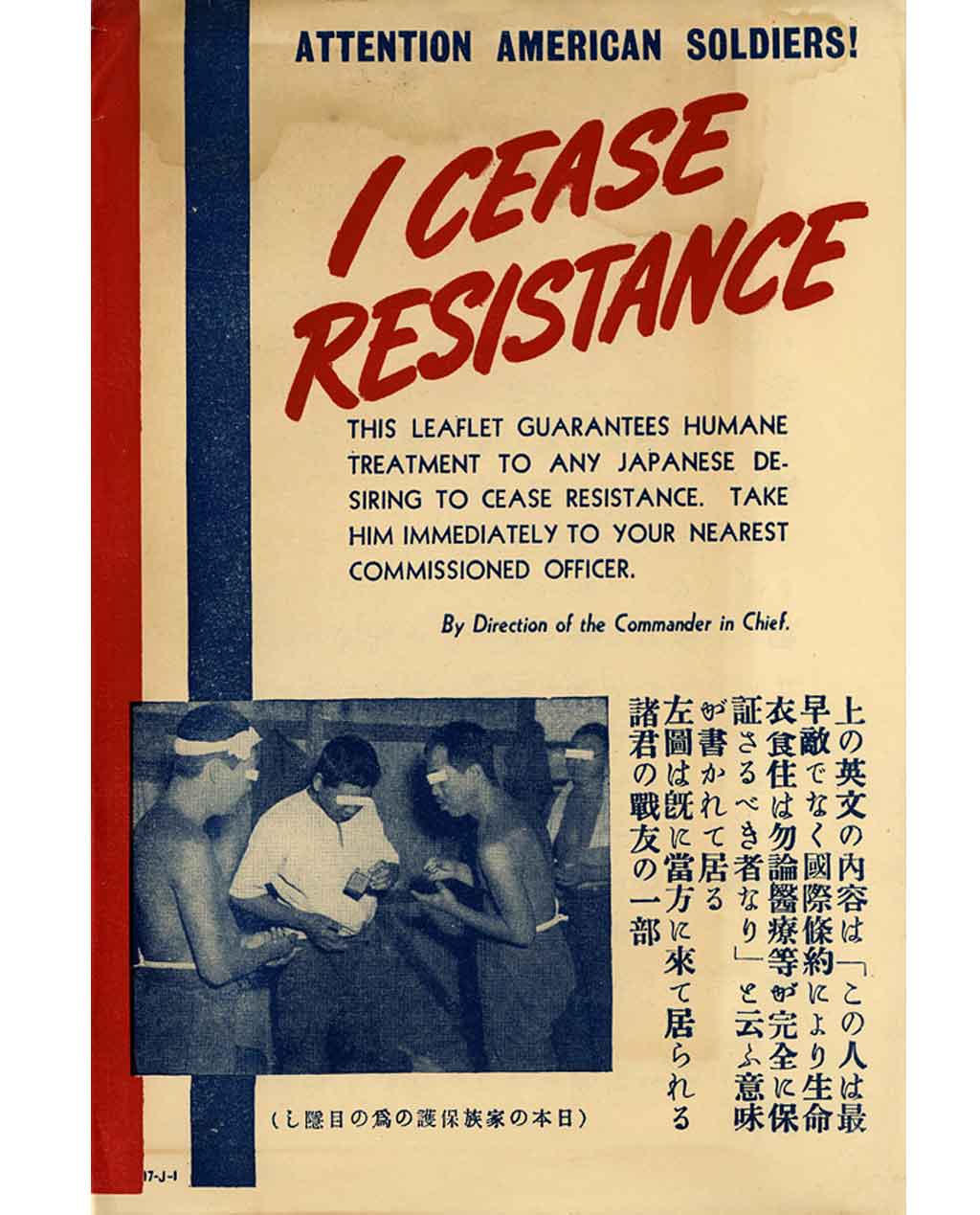

例えば、上空から空襲予告のビラや、投降票、攪乱情報のパンフレットなどをばら撒く事で、戦争相手国の兵隊や市民に対して心理的な揺さぶりをかける軍事戦略がありました。

こうした印刷物は「伝単」とよばれ、電報写真は、指令拠点から離れた戦地に、伝単で使う画像を送信する為に使われたと言われています。

実際に、太平洋戦争中(1941年~1945年)のサイパンでは、ホノルルから伝単用の画像データが電報写真によってサイパンの印刷所に送られたという記録が残っています。

学位取得後、シェンクがRCAに勤め出したのは1939年という情報があるので、サイパンで日本兵が拾ったかもしれない「投降票」などの印刷物は、もしかしたら、シェンクの手掛けた最新技術によってホノルルから送信されていたのかもしれません。

話をPultecに戻すと、その電報写真の送信には、スクエア派(矩形派)のパルスが重要な役割を担っていたので、シェンクはその事から、サマランドと一緒に立ち上げた会社を「パルス・テクニック社(Pulse Techniques Inc.)」と名付けたという事です。

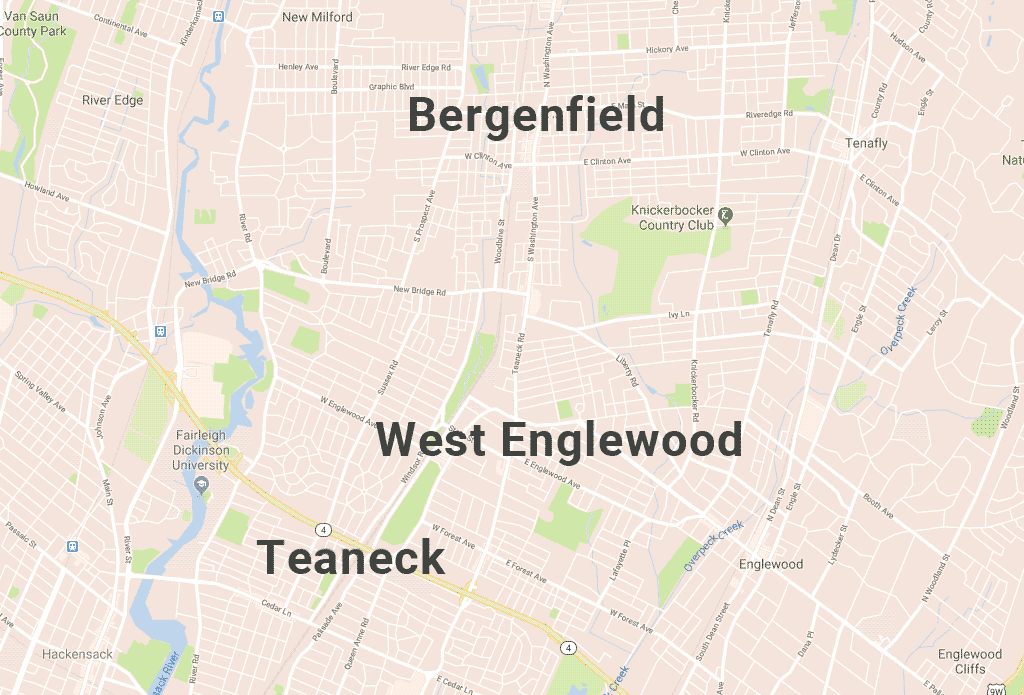

Pultecの店頭は最初、ニュージャージー州のウェスト・イングルウッドにあり、しばらくすると、1kmも離れていない隣町のティーネックに移りました。

近所の天才たち

ところで、ティーネックといえば、レス・ポールのスタジオがあったのが、まさにこの町です。

レス・ポールはすぐれたギタリストであると同時に、機材を自ら発明するほど先進的な技術の導入に余念の無い人物でした。たとえば、彼のスタジオにあるカスタム・コンソールは、Fairchild 660/670の設計者、レイン・ナーマの手によるものだという事は、割と知られた逸話です。

関連記事:「Fairchild 660/670」設計者の素晴らしき人生

Pultecのシェンクはレス・ポールの3歳年下で、Fairchildのレイン・ナーマは、そのシェンクの5歳年下です。シェンクとサマランドは同級生なので、つまり、4人は世代的にはほとんど同じという事になります。

更に、レイン・ナーマが住んでいたという「ベルジンフィールド(Bergenfield)」を地図で見ると、驚くことに、まさにティーネックの隣町です。

ここまでくると、もうPultecの店頭で天才4人が顔を合わせて談笑するという垂涎シーンが無かったという方が奇妙に思えてきます。

一体、何の話をしていたのか?まさか天気の話だなんていうつまらないオチは無いでしょう…。

客のふりをして、聞いていたかったものです。

EQP-1、EQP-1A、EQP-1A3

RCAで培ったシェンクの技術と、キャピタルでエンジニアを務めていたサマランドの知識が活かされ、Pultecの製品ラインナップは、徐々に充実していきました。

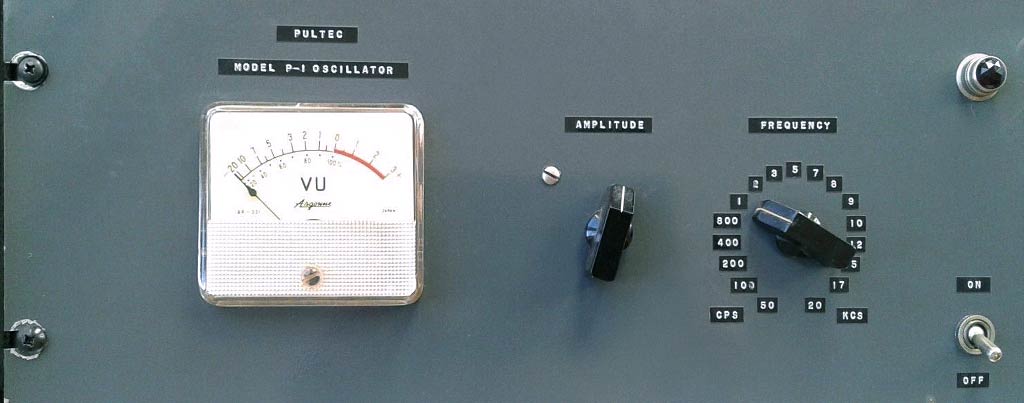

EQ製品の他にも、真空管で駆動するオシレーターの「P-1」や、真空管用のフィラメントなど、現代の私たちがもつPultecのイメージからは想像しづらい製品も、数多く発売されていたようです。

ウェスタン・エレクトリック社の特許とPultec EQの関係

Pultec EQはパッシブ・タイプのEQですが、世界初のパッシブEQというわけではありません。

パッシブEQ自体は1920年代のどこかの段階ですでに存在し、それは「1-A」と呼ばれるウエスタン・エレクトリック社が開発したモデルで、電話の通話品質を追求する努力の中で生まれた製品でした。

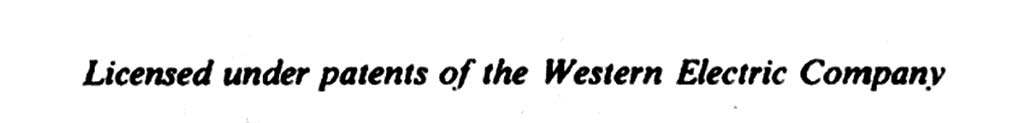

一方、Pultec EQのマニュアルやカタログなどには、次の様な奇妙な一文が記載されています。

「ウエスタン・エレクトリック社の特許の元、認可されています」

この点を指して、Pultec EQの回路は、実はウエスタン・エレクトリック社の開発したものを流用しているのではないか、とする説がありますが、実際はそうではなく、1-A EQを発明したウエスタン・エレクトリック社は、パッシブEQに関する特許を取得する際、回路そのものだけでなく、回路に一部使われている「原理」をも特許の内容に含む形で申請していたのです。

Pultec EQは、ウエスタン・エレクトリック社が特許を持つ「負帰還(ネガティブ・フィードバック)」という原理を回路に使用しています。その為、回路自体は完全なるオリジナルでも、回路が一部立脚している「原理」に対して使用料を支払い、ウエスタン・エレクトリック社から正式に認可を得ている旨を明記する必要があったわけです。

要するに、シーソーの発明者が、テコの原理を考え付いた人に使用料を支払わなければならない感じの状況があったという事が言えます。この場合、オリジナル性の規模は全く違いますが…。

ユニティ・ゲインの実現

Pultec EQに関するシェンクの設計がすぐれていた部分は何点かありますが、その内の一つが「ユニティ・ゲイン」を実現した事です。

もともとパッシブEQはその基本的な特性として、インプット音量に比べアウトプット音量が下がってしまうというデメリットがありました。

この問題に対応する定石手段として、当時は信号の入口と出口にそれぞれトランスフォーマーを設ける事で、音量劣化を防ごうとすることが一般的でしたが、それでも信号のロスを完全に賄う事はできませんでした。

シェンクはこの問題を完全に解決する為に、従来のトランスフォーマーを利用するやり方に加え、更に真空管によるメイクアップ・ゲイン(音量の補填)を回路中に導入する事で、インプットに対してアウトプットの音量を同じにする(ユニティ・ゲイン)事に成功したの通してもゲインのロスがない」という仕様はそのまま「ノイズに対する強さ」に直結するので、この事は当時においてPultec EQの大きなアドバンテージとなりました。

EQP-1とEQP-1A

現在、各社がPultec EQのプラグイン版を発売する際、エミュレート元としてもっともポピュラーなのがPultec EQP-1Aと呼ばれるモデルで、登場時期は1960年前後と言われています。

しかし実際には、1951年頃にそのプロトタイプともいえる前身モデルが完成しており、50年代の終わり頃まで市場に出回っていました。

それが、Pultec EQP-1です。

EQP-1とEQP-1Aの違いは、いくつかあります。

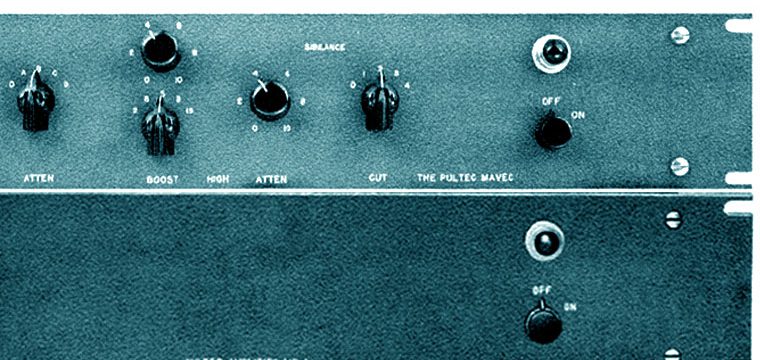

まず、画像(上)のEQP-1Aにおいて、右上方にある「ATTEN SEL」と書かれたノブが、画像(下)のEQP-1には存在しません。

これは、高域でシェルヴィング・カットする周波数帯域を選ぶノブなのですが、EQP-1Aでは5、10、20(5,000Hz、10,000Hz、20,000Hz)を指定できるのに対して、EQP-1では内部で10,000Hzで固定されている為、ノブ自体が最初から無いのです。

また、高域を扱うパラメトリック・セクションの「HIGH FREQUENCY」ノブの目盛りを見ると、EQP-1Aの方が、EQP-1と比べて扱える帯域が上方に広く(16kHz)、400Hzの目盛りもある分、僅かに細かく設定できる様になっている事がわかります。

同様の違いが低域の「LOW FREQUENCY」ノブにも見られ、EQP-1の方では20Hzを選択する事ができません。

EQP-1はEQP-1Aと比べるとやや柔軟性に欠ける仕様となっているものの、EQ自体の存在が稀だった当時においては、数々のエンジニアから好意的に受け取られた様です。

初期のEQP-1を使用したエンジニアとしては、マイルス・デイヴィスの「クールの誕生(Birth of the Cool)」や、数々のクラシック音楽の録音を手掛けた敏腕エンジニア、クレア・クレップス(Clair Krepps)が知られています。

クレップスは後年のインタビューで「セッションがある度にいつも自作のEQを持ち歩いていた」と発言している一方、シェンクとサマランドは、ニューヨークのMGMスタジオでちょうどチーフ・エンジニアを務め出したばかりの彼に、EQP-1を送ってあげたというエピソードも残っています。

クレップスがMGMに居たのは51年~57年の間で、その前はキャピトル・レコードに在籍しており、更にその前の大戦中はラジオ技師として海軍に従事しました。

サマランドも大戦中は海軍にいたので、もしかすると、クレップスとサマランドはその頃から知り合いだったのかもしれませんね。

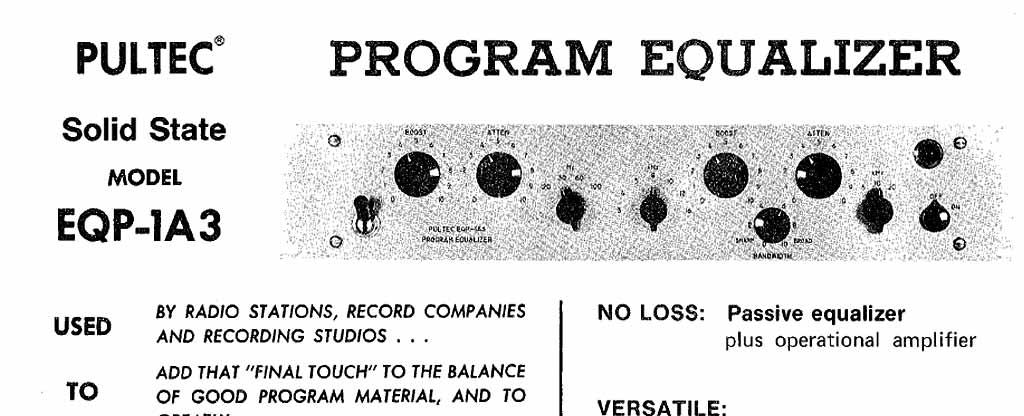

Pultec EQP-1A3とソリッド・ステート技術

EQP-1Aが登場してから更に10年程経った頃、今度はEQP-1A3というモデルが発売されました。

当初、EQP-1A3はEQP-1Aの高さを3Uから2Uに小型化した以外、何も違いは無いものとして発売されましたが、その後しばらくすると、真空管を廃したソリッド・ステート版のEQP-1A3が登場しました。

ソリッド・ステート(Solid-State)

1960年代以降、トランジスタをはじめとする半導体技術を、前時代的な真空管技術から差別化する目的で台頭した表現。

小型化、製造コストの削減、量産化などにおける圧倒的な優位性が注目され、爆発的に普及した。

ノイマンU67のトランジスタ版であるU87の発表に見られるように、プロ・オーディオの世界では、主に60年代後半から70年代にかけて、真空管をトランジスタに置き換える「機材のソリッド・ステート化」の流れを俯瞰する事ができる。

また、EQP-1A3は1970年前後を境に筐体の色に変更があり、従来の特徴的なエメラルド的な青からシルバーに一新されています。

一部では「従来色のEQP-1A3は真空管仕様で、シルバーのEQP-1A3はソリッド・ステートだ」とする情報がありますが、それは厳密には誤りで、ソリッド・ステート版は70年代の「後半」頃まで存在していませんでしたので、実際には真空管を搭載したシルバーのEQP-1A3も発売されています。

つまり、真空管を搭載したバージョンが従来色とシルバーの2種類、それに、シルバーに移行してから発表されたソリッド・ステート版のEQP-1A3を加えると、全部で3つのバージョン違いが存在した事になります。

現在、ビンテージ・マーケットでは、真空管版の方がソリッド・ステート版よりもやや高い値段で取引されている様ですが、シェンク自身は、やはりソリッド・ステートという新技術に魅力を感じていた様で、真空管版であっても、電源ユニットの整流器をソリッド・ステート化したマイナーチェンジ仕様なども展開していたようです。

60年代後期~70年代は、やはり機材が続々とソリッド・ステート化していく時代だったのですね。

Pultec EQの音

ものにもよりますが、昔の機材の設計図というのは意外と出回っているもので、有名な製品であれば、入手すること自体はそこまで大変な事ではありません。

ですので、知識のある人が設計図を読解し、その通りに作業を進めていけば、一応、レプリカを作る事は出来ます。

にもかかわらず、真正品が別格扱いを受けている理由は、一体何なのでしょうか?

それは、多くのビンテージ機材においてもそうであるように、Pultec EQに関しても「オリジナルの部品がもう手に入らないから」です。

完璧なレプリカ

でも、それなら「まったく同じ部品をまた作ればいいんじゃないの?」という気がしないでもありません。なぜ、誰もそうしないのでしょうか?

工学博士のスティーヴ・ジャクソン(Steve Jackson)氏は、ビンテージのPultec EQをそっくりそのまま現代に復活させる事に大変な情熱を注いでいる人物で、長い時を経て、現在、実は復活しているパルス・テクニック社から新品で買う事のできるPultec EQは、すべてこの人の手を経ている製品です。

そんなジャクソン氏は、よくインタビューでこんな事を発言しています。

「Pultec EQの音の秘密を握っている部品の中で最も重要なのはトランスフォーマーだ」

そしてその後、こう付け足すのです。

「レプリカを作るのに、ほぼ10年かかった」

オリジナルを作るよりも、100%精巧なコピーを作る事の方が難しい時がありますが、「価値の本質」という事を改めて考えさせられる、非常に興味深い主題ではあります。

アンプ・セクション

プリアンプでもないのに、なぜトランスフォーマーがそんなに重要なのか?と思うのですが、一般に「Pultec EQの音」と言われる部分は、EQ部分にのみ立脚しているのではありません。

先程説明した「ユニティゲイン」を実現する為に、Pultec EQの内部では、トランスフォーマーと真空管アンプによって、入力段階に比べて失われたゲインを補填的に増幅する仕組みが実装されています。

そして面白い事に、実はこのセクションはEQスイッチをオフの状態にしても、回路上バイパスされる事はありません。

つまり、Pultec EQを通過する音は、EQ処理の有無に関わらず自動的にこのトランスフォーマーと真空管アンプによって着色される事になるのです。

Pultec EQが音楽的だと言われる一つの理由はここで、先程のジャクソン氏はこの点を「シェンクの技術とサマランドの経験が合わさる事によって為し得た設計だ」と、評価しています。

ちなみに、この仕様はWavesやUniversal Audioから出ているプラグイン版でも、ちゃんとエミュレートされています。

MEQ-5、EQH-2、HLF-3C

シェンクとサマランドは精力的に製品開発を続け、EQP-1A以外にも、たくさんの製品を世に送り出しました。

たとえば、Pultec MEQ-5は中音域の調整を目的とした製品で、200Hzから5,000Hzの間でブーストを、200Hzから7,000Hzの間でカットが出来るパラメトリック仕様になっており、低域と高域を調整できるEQP-1Aとセットで使う事が好まれた様です。

また、EQP-1Aと趣向の似たPultec EQH-2という製品もあり、低域と高域において最も音の忠実性が失われやすいという観点から、下は20Hz~100Hz、上は3,000Hz~12,000Hzまで調整ができる仕様になっていました。

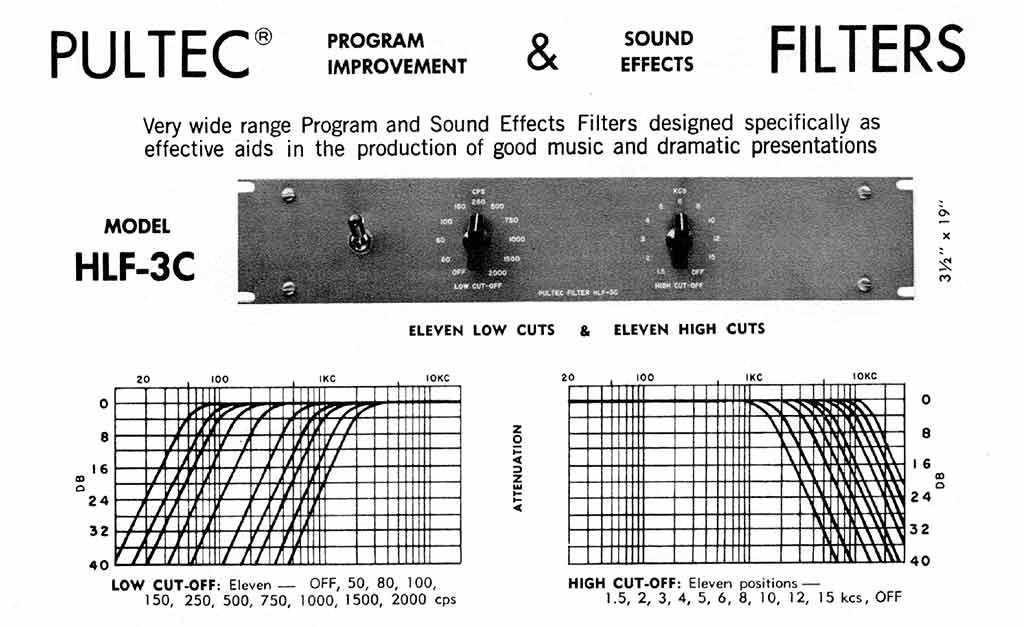

一方、フィルターも発売されており、Pultec HLF-3Cは、ハイパスとローパスをそれぞれ11段階で調整できる様になっていました。

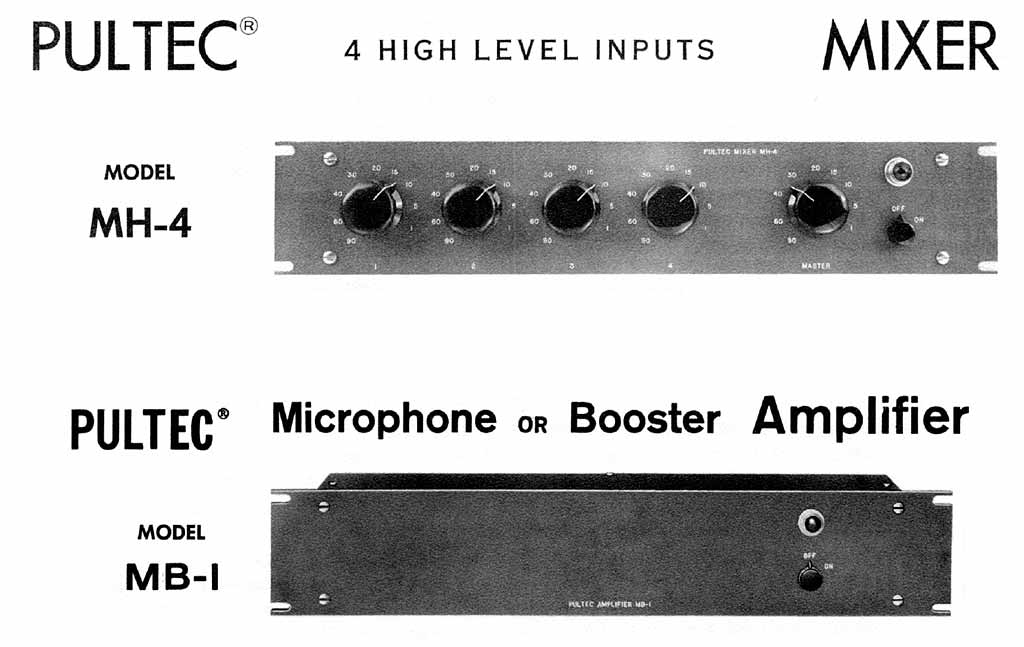

他にも、マイクプリ/ブースターやミキサーまで、幅広い製品がたくさん製造されていました。

Pultec 社(パルス・テクニック社)のクローズ、そして再生

1981年頃に引退を考えたシェンクとサマランドは、パルス・テクニック社の売却を考えた様です。

しかし、結局その計画がうまく行く事はなく、パルス・テクニック社はそのまま30年余りの歴史を閉じる事になりました。

シェンクは2010年の11月に92歳で亡くなり、サマランドのその後を伝える文献は残っていません。

それから30年余りの月日を経て、パルス・テクニック社はジャクソン氏の手によって再生しましたが、氏がPultec EQの研究を始めたのがちょうど2000年なので、奇しくもシェンクは人生の最後の10年間を、再びPultec EQと共にしたという事になります。

その時、彼がどんな気持ちでジャクソン氏にアドバイスをしたのか?その事を知っている人は、極僅かであるに違いありません。

(番外)パワーステーション・スタジオからの注文

パルス・テクニック社を閉じたあと、シェンクの元にある一本の電話が掛かってきました。

電話の主はニューヨークにあるパワーステーション・スタジオのトニー・ボンジョビ(Tony Bongiovi)で、内容は「Pultec EQを売ってほしい」というものでした。

パワーステーション・スタジオ(Power Station at BerkleeNYC)は「世界で最も素晴らしい音のするスタジオの一つ」として知られる名門で、その設立者の一人であるトニー・ボンジョビは、プロデューサーやエンジニアとしても輝かしい功績を持った人物です。

すでに会社をたたんでいたシェンクは、ボンジョビに「もう作っていない、小ロットは受け付けたくないのだ」と伝えた所、「しかし」と、ボンジョビは「最低でも75台は欲しいのだが」と切り出し、これを聞いたシェンクは、何とか最後のPultec生産に取り掛かったという事です。

結局、24台が製造され、うちほとんどはEQP-1A3だったそうですが、すべての個体は、今でもパワーステーションの各スタジオで大切に使われているのだそうです。