「1975年」という転換点

歴史には、「ある出来事が全体の流れを変える瞬間」というものがあります。

もし近代音楽の中でコンソール史があるとすれば、「1975年」という年が、まさにそれに当たるでしょう。

この年、米国Harrison社から発表された「Harrison MCI 3232」は、世界初のインライン式コンソールとして、それまで主流だったスプリット式に対する転換点となりました。

インライン・コンソールが登場する以前、インプットチャンネルとテープモニターチャンネルは、それぞれ左右に独立した二つのミキサー部として、構造的に完全に「分かれて」存在していました。「スプリット」という単語は、そうした物理的な信号の分離が由来になっています。

それに対して、インライン式の構造では、両信号はひとつのチャンネルストリップ内に流れ込み、共存しています。そのおかげで、バウンスの度に必要だった外部パッチングが不要になったり、テープアウトやインプットボリュームの調整が、一つのチャンネル上で完結できるようになったのです。

SSLの創設者コリン・サンダースは、「エイコーン」と呼ばれたプロトタイプ・コンソールの段階で、すでにこの「インライン構造」の境地にかなり肉薄していた、という話は前の回でお伝えしました。

しかし、結果的に「インライン」という概念においてHarrison社に先を越されたサンダースが、「ただの」インライン・コンソールの焼き直しを作って満足するはずがありませんでした。

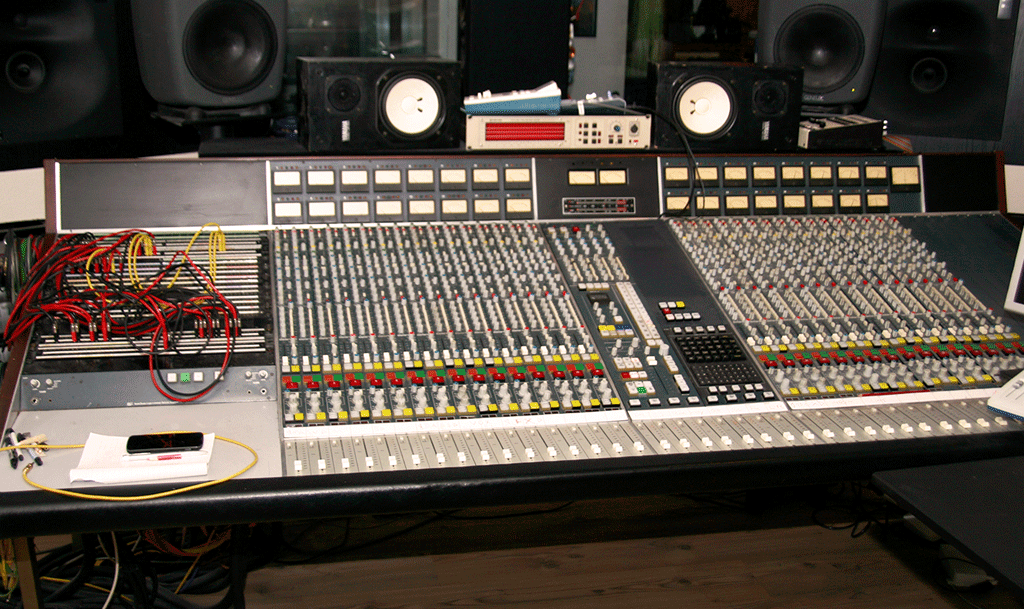

「エイコーン」を経て開発された、SSLにとって初の商業用コンソール、「SL4000A」は、完全な「インライン式」であると共に、その更に一歩先を行く先進性を備えていたのです。

SL4000A:センターセクションの美学

SL4000Aの全チャンネルには、プリアンプ・EQ・コンプがもれなく搭載されていました。

「全チャンネルにコンプを搭載する」というアイデアは特にサンダースが最初であったわけではありませんが、その事を業界スタンダードに押し上げたのは、間違いなくSSLの功績と言えるでしょう。

エルゴノミクス(操作性)を追求し続けたサンダースにとって、これはコンソールを作り出した瞬間から当然の「基本仕様」だったのです。

もう一つ、SSLが世に広めた「コンソールの当り前」があります。

それは、「センターセクション」をちゃんとセンター(真ん中)に配置したという事です。例えば同時代のニーヴ・コンソールなどはセンターセクションにあたる部分が右端にあったので、操作の度にいちいち端まで歩いていかなければなりませんでした。

そんなデザインを「エクササイズに良いのさ」と愛嬌たっぷりに笑い飛ばすエンジニアのコメントを何かで読んだことがありますが、プロトタイプの頃から徹底されたセンターデザインを見る限り、コリン・サンダースにとっては笑えない冗談だったのでしょう。

コンピューター導入の恩恵

しかし、SL4000Aの真の画期性は別にありました。

それはコンソールにはじめてコンピューターを内蔵したことです。

当時におけるその革新性を理解するには、まず70年代半ばのスタジオワークフローを想像する必要があります。たとえば、フェーダー・オートメーションです。

当時、フェーダーの動きをミックスダウンするには二通りの方法がありました。

一つは、数人がコンソールの前に集まり、リアルタイムで複数のフェーダーを動かして1テイクでミックスダウンするやり方。もう一つは、テープを記録媒体としたフェーダー・オートメーション機器を使うやり方です。

しかし、実際にはこのテープ・ベースのオートメーションには様々なネックがありました。例えば、まずオートメーション・データの記録に、貴重なテープレコーダーのトラックを2つも犠牲にしなければならなかった事。ただでさえトラック数が少なかった時代に、これはかなりの痛手でした。

そして更に致命的だったのが、データをアップデートする度にオートメーションのタイミングが少しずつ遅延するという絶望的な仕様です。しかも、オートメーション・データのプレイバック中、フェーダーの動きは再現されず静止したままなので、やり直しの際にチョークなどで付けたゼロポイントの印を見失っていれば、ほぼアウトです。結局、また一からフェーダーライドのやり直しを強いられる事も日常茶飯事でした。

コンピューターによるデジタル・タイムコードを搭載したSL4000Aは、こういう問題を次から次へと解決していきました。フェーダー・オートメーション、トランスポート・コントロールなどなど、一度便利さを知ってしまえば、二度と他社製品には戻れない革新的な魅力が、このコンソールには溢れていました。

そんなSL4000Aを開発した当時のSSL研究開発部門のスタッフによる、こんな発言が残っています。

「コリンは例の謙虚な感じで、『イノベーションは言い過ぎだよ』とかコメントするんだろうけど、俺は反対したいね。卓の腹にコンピューターを突っ込むのは、結構な根性が要ったんだ」

このスタッフコメントから受けるコリン・サンダースの感じ・・・。

果物のマークで有名な企業の、元CEOを髣髴としてしまうのは私だけでしょうか。

オーダーブックが語るSL4000Bの歴史

数々の新機能を携えたSL4000Aでしたが、実際に製造されたのは僅かに2台のみで、その他の注文分は新モデルのSL4000Bに置き換えられました。

本社スタッフの証言によると、その後SL4000Bが6台、続いてSL4000Cが3台製造されたのち、「D」を飛ばして大ヒットシリーズSL4000Eのリリースへと至ったという事です。

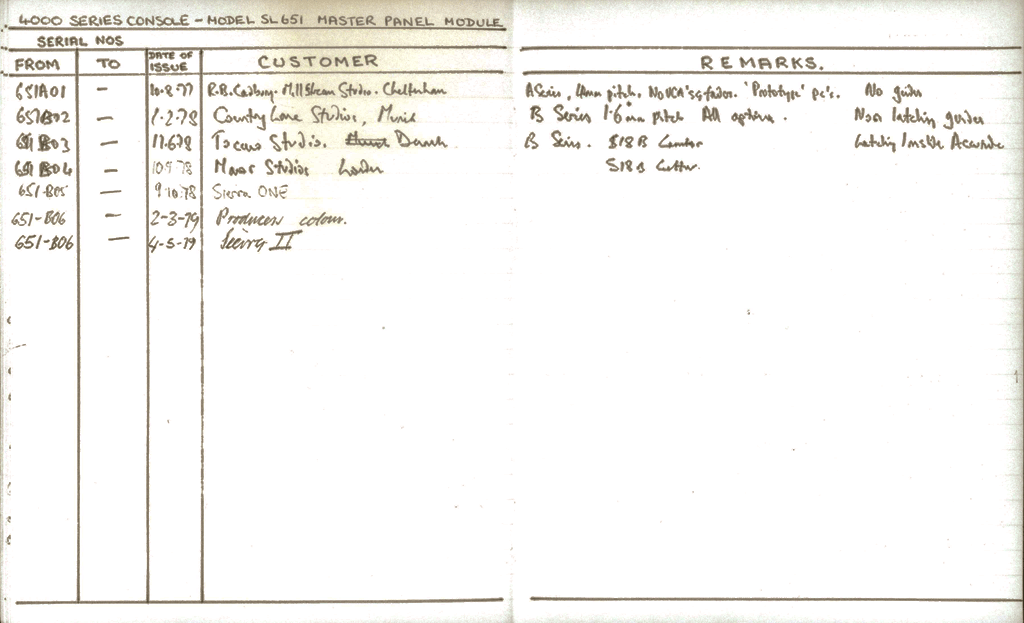

SL4000AとSL4000Bの注文状況の一部が記された当時の貴重な「オーダーブック」のスキャンを見てください。

2~4段目にかけて上書きされた651B02, 651B03, 651B04が分かりますか?

もともとAシリーズの注文だったものが、Bシリーズに書き換えられています。これは、SL4000Aのリリース後、かなり早い段階で、次世代モデル「SL4000B」の構想が発足した事を示す物証です。

そして、このオーダーブックが裏付けるもう一つの史実。それは上から4行目、「Manor Studios」と走り書きされた「651B04」の納品先にあります。

タウンハウス・スタジオと新時代の音

ヘンドリクスがストラトキャスターの可能性を切り開いた様に、すぐれた道具はすぐれた利用者によって、更なる進化を辿る事があります。

同じことが、「Manor Studio」に納品されたこのSL4000Bにも起こりました。

「メイナー・スタジオ(The Mainor Studio)」は、実業家リチャード・ブランソンの所有する屋敷「メイナー・ハウス」内に建設されたスタジオで、同じくブランソンの創立したヴァージン・レコードによるレコーディングを目的とした施設でした。

「滞在する」環境としては素晴らしいメイナー・ハウスでしたが、スタジオとして新しさを欲したブランソンは、その後西ロンドンに別の施設を建設し、オーダーブックに「651B04」と記された先ほどのSL4000Bは、こちらの新しいスタジオの「ルーム2」に設置されることになりました。

ところで、当時のコンソールは、ライブルームに居るミュージシャンのヘッドホンにこちらから一方的に話しかけるスイッチはあっても、ミュージシャンの返答を「聞く」機能は搭載されていませんでした。

その為、コンソ-ル上の貴重なチャンネルを一つ消費して、ライブルームに立てられたマイクをインプットにつなぐしか、ミュージシャンとまともに会話する方法はなかったのです。

こんなあからさまな「惨状」を、当然サンダースが放置する訳はありません。しかし、その結果が、思わぬ形でその後80年代サウンドを形作っていくことになるとは、誰も予想していませんでした。

リッスンマイク・コンプレッサーとゲート・リバーブ

サンダースはまず、SL4000Bの「トークバック・セクション」に、専用の「インプット」を設けました。そして、ライブルームの何処に誰がいても、よく声が聞こえる様に、音声信号には強力なコンプレッサーがかけられ、更に「トークバック」という目的上、インプット対象が肉声に限定されることを考慮し、入力帯域を400Hz~4kHzに制限する工夫がなされました。

この仕様は「リッスンマイク・コンプレッサー」と呼ばれ、標準機能のひとつとして、SL4000Bに搭載されていました。

とはいえ、コンソールの「おしゃべり機能」が多少進歩したからといって、なぜ80年代全体の音楽がそこまで大きな影響を受ける事になったのか?有名な話なので、この先をご存知の方がいらっしゃれば、その通りです。

ある日、このSL4000Bが設置された先ほどの「新しいスタジオ」では、とある一行によってデモ制作が行われていました。斬新な音の探求に余念のなかったアーティストは、その日雇われて来た小柄なドラマーに、こう注文しました。

「普通過ぎるから、ハイハットとかの金物は一切使わないでくれよ。」

フィルの最後に自動的にシンバルを入れる「手クセ」があったその哀れなドラマーは、しまいには完全にシンバルを取り上げられるなどしながら悪戦苦闘していましたが、なかなか「これだ」というドラムサウンドを得られず、一行は悩んでいました。

そんな作業中のある時、そのドラマーはコントロールルームとの会話中、自分が演奏するとトークバックを経由してヘッドホンから強烈なコンプレッションの掛かったバシャバシャなドラムが聴こえる事に気付き、みんなに注意を促しました。

その瞬間、「この音だ!」となったそれこそが、会話用にたまたまオンになっていた「リッスンマイク・コンプレッション」を通ったドラムであり、以降、80年代を代表するドラムサウンドを作った「ゲートリバーブ」の元ネタになったという訳です。

ただ、さすがの開発陣もまさか「スタジオでのおしゃべり」をテープに出力する事になるとは思っていなかったため、SL4000Bにはまだ「トークバックをアウトプット」する機能が備わっていませんでした。という事で、当時そのスタジオでSL4000Bのメンテナンスをしていた若いメンテナンス技師が急遽呼びだされる事になり、一晩の内に改造を施した結果、ようやくその音をテープに収録する事ができた、という話です。

収録が行われた場所は有名な「タウンハウス・スタジオ」の「スタジオ2」。その日、その場にいたアーティストの名は、ピーター・ガブリエル。エンジニアはヒュー・パッナム、そしてドラマーはフィル・コリンズ、その人でした。

ちなみに、その夜のテープを元に書かれた曲が、上記アルバムの一曲目に収録されている「Intruder」です。ピーター・ガブリエルが、現在のSSLのオーナーである事も考えると、いかにも運命の力を感じると思いませんか?

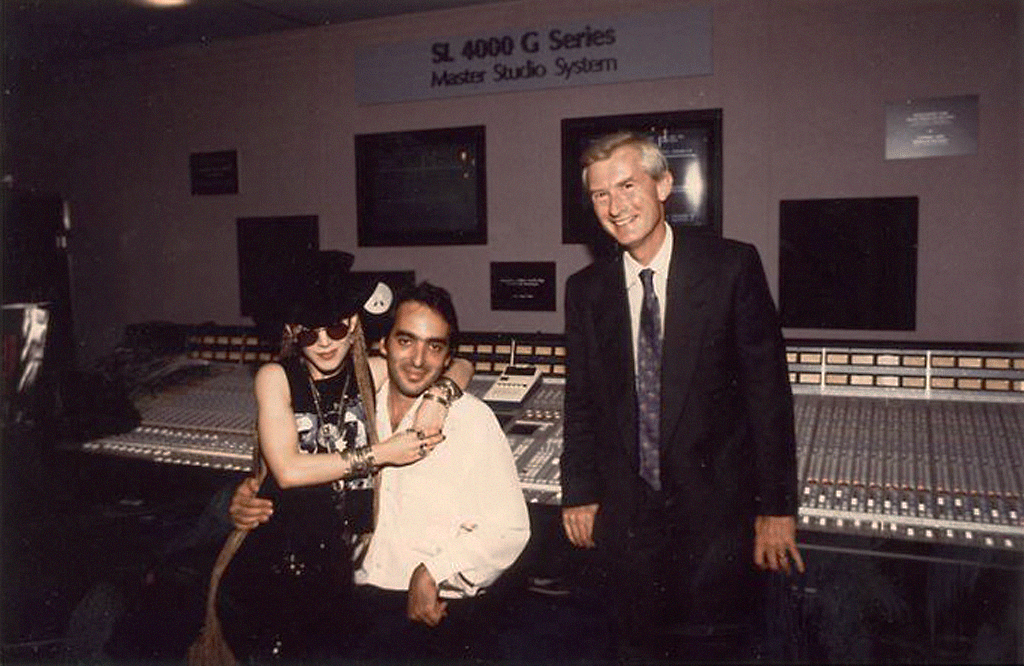

SL4000E、そしてSL4000G

こうした出来事を経て、1979年、SSL史上最大のヒットとなるSL4000Eがついに発表されました。ブラウン・ノブやブラック・ノブで知られるアグレッシブなEQは今日でも多くのファンに愛されています。SSLが登録商標として掲げる「トータル・リコール」という機能が搭載されたのも、この「Eシリーズ」が最初です。

当初は個人の経営する小さなスタジオを中心にコンソールを販売してきたSSLですが、その評判が広がるに伴い、大きな商業スタジオも、徐々にSSLの導入を余儀なくされていきました。

E,Gシリーズだけで最終的に、1,400~1,500台が売れた状況を考えると、SSLのオートメーションやトータルリコールのフロッピーが使えないスタジオは、それだけで顧客を取りこぼす状況に陥ったのでは?と推測してしまいますが、事実としてあながち言い過ぎでもなかった様です。

「アビーロードが『どうして客が誰もうちに来なかったんだ』って?なら教えてやろう。SSLが無かったからだよ」

当時を振り返り、自信と愛嬌たっぷりにこう発言するのは、SSLに勤めて30年余り、今や本社スタッフからも「『ミスター・SSL』が居るとしたら、彼だ」と言わしめるクリス・ジェンキンス氏です。あのタウンハウス・スタジオでの夜、SL4000Bの「リッスンマイク・コンプレッション」を改造した、若きメンテナンス・テクニシャンがいた話を覚えていますか?

それが、30年前の彼なのです。

愛すべき「SSL・ガイ」たち

「SSL・ガイ」をご存知でしょうか。

SSLコンソールの虜となったプロデューサーやエンジニアを指して呼ぶ愛称の事ですが、自称することもあれば、他人からそう呼ばれることもあります。プロツールス全盛になった今日でも、まだまだたくさんのSSL・ガイたちが世界中で活躍しています。

日本でも大変誉れ高いボブ・クリアマウンテンも「SSL・ガイ」の一人です。彼の所有するスタジオ「Mix This!」のサイトはカラフルなSSLの画像で溢れていますので、疲れた日には非常に目の保養になります。

あと、余談ですが、クリアマウンテン氏は「アポジー・ガイ」(こんな愛称はありません)でもあると思います。彼の奥さんが、アポジーのCEOである事は意外と知られた話ですからね。

どうでもよい話ですが、私が勝手に敬愛しているSSL・ガイはアンディ・ウォレスという人物です。本当に数えきれない程の名盤を手掛けてきた天才で、ジェフ・バックリィのファーストにして遺作となった「グレース」も彼による仕事です。時代をもう少し遡ると、スレイヤーの「レイン・イン・ブラッド」なども同じく彼の作品です。それまでなかった「まるで目の前で叩かれている様な」ドラムのアタックは、当時本当に画期的だったんだろうなと、聴くたびに思ってしまいます。

SSLから学び取れる事

漠然と「SSLの音」と言われるものがありますが、透明なプリアンプを指すのか、アグレッシブなEQを指すのか、粘っこく掴み取るようなバス・コンプを指すのか、それともその他の何かなのか。いろいろ人がいろいろ事をいうので混乱してしまうかもしれませんが、最終的には自分で使ってみて慣れるまで、何とも判断しづらいものがあるかと思います。

ただ、幸いな事にSSLに限って言えば、録音もミックスもどちらもSSLでなされた作品というものが探せば本当にたくさんあるので、実機に触れる機会は無いけど少しでも知りたい!という方が居れば、先ほど紹介した様に「SSL・ガイ」たちのディスコグラフィを辿ってみる事で、何かあなただけにピンと来る共通項が見つかるかもしれません。

しかし、何かを想像するのにもっとも大切なのは、ベストと呼べる物が無い時に、それでも何とかしようとする土壇場のアイデアです。たとえSSLの機材が買えなくても、彼らの辿ってきた足跡を学べば、「その場に無いものを作り出そうとする姿勢」の数々を何となく学び取れるはずです。今手元にあるのが安いダイナミックマイク、ズームのマルチトラックレコーダーに、プロツールス・ファーストであれば、それで十分構わないと思います。

是非、精一杯クリエイティブになる為のアイデアを練ってください。この記事が、そんなあなたの背中を押せる事を祈っています。

最後に、前回に続き過密なスケジュールの合間を縫い、多くの質問に対する回答や、貴重な画像・資料の数々を提供して下さった、英国SSL本社ジム・モトリー氏の協力に深く感謝いたします。