VUメーターとは?

VUとは「ボリューム・ユニット」の略で、肉声の強弱に反応するアナログメーターとして1939年に発明されました。

当初は電話での音量計測を目的に設計され、1940年代以降徐々にラジオ局などを中心に普及し、50年代以降は録音施設の発達とともに音楽レコーディングのツールとしても活用されるようになりました。

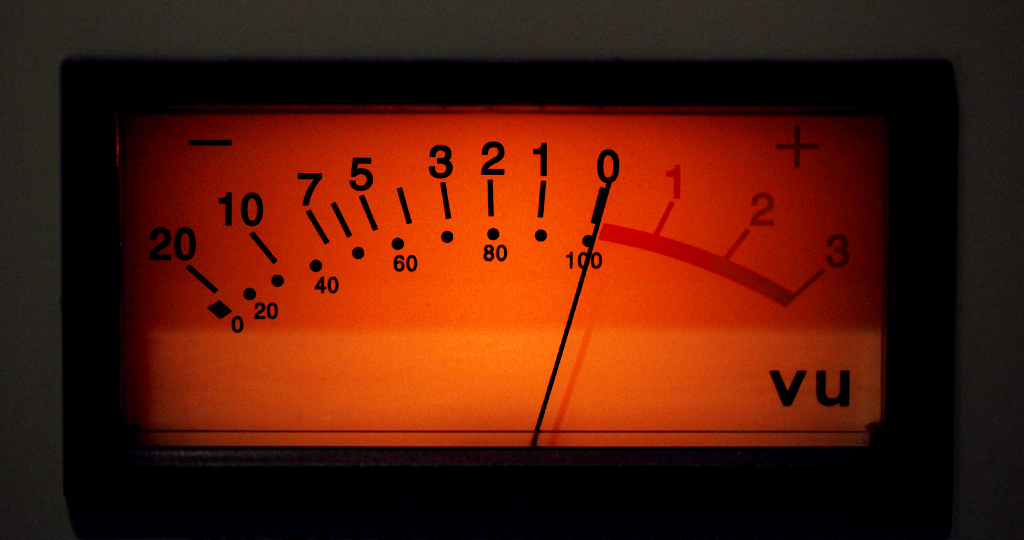

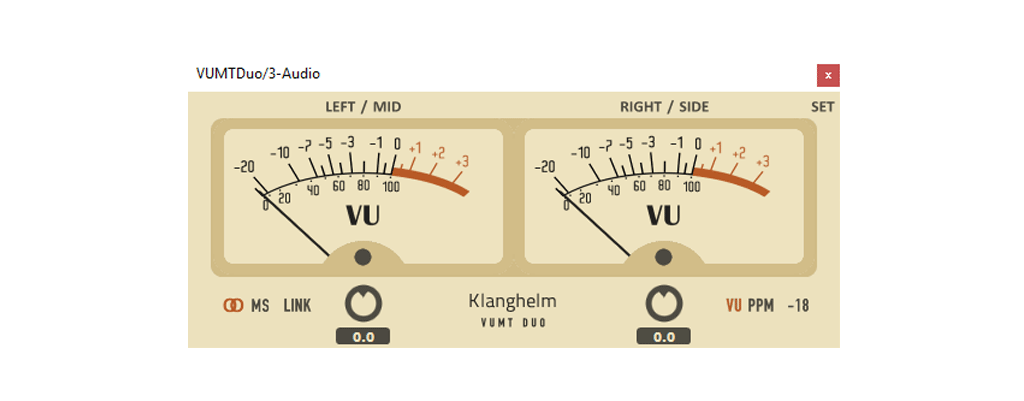

これが実際のVUメーターです。

音量を示すメーター(レベルメーター)自体は、現在ではこの他にもPPMやRMSなどいろいろな種類があり、プロツールスでは実に17種類ものメーターを切り替えられるようになっています。それぞれのメーターの違いや用途について興味のある方は、プロツールスのマニュアルよりも詳しくカバーした記事を用意していますので、よかったら参照してください。

宅録環境に強い味方!プロツールスのレベルメーター全17種の徹底解剖

しかし、確かに優れたツールにちがい無いVUメーターですが、登場背景や時代になじみのない私たちにとっては、ただの飾り以上に何を示すメーターなのか分かりづらいのも事実です。たとえば、DAWに慣れた私たちは「0dB」と聞くとつい「赤く点灯したクリッピングランプ」を連想してしまいますが、VUメーターの「ゼロ」は超えたからと言ってクリッピングするわけでもないし、音質的には特に何も起こりません。

では何の為にあるのか?と思うのですが、まず基本的な話、デジタルメーターとアナログメーターの違いから簡単に説明させてください。

dBuとdBFS

最初に知っておいて頂きたいのが、デジタルとアナログでは単位が違うという事です。一方はデジタル音量を表すdBFS(デシベル・フルスケール)、もう一方はアナログ音量を表すdBu(ディー・ビー・ユー)といいます。

下のチャートはdBFSとdBuの「一般的な範疇と言って差し支えない」相関性を示しています。「一般的な」とわざわざ断るのは、デジタルとアナログの普遍的な対応表というものがそもそも存在しないからなのですが、まずは細かいことは気にせず、同じdBでも全く別物の単位なんだと言うイメージを掴んでください。

チャートの中でまず「おや?」と思うのが、VUメーターの示すゼロが「+4dBu」と対応している点です。

どうしてそんな中途半端な値がゼロなのか?と思いますが、それは、VUメーターの針を調整する際「1.228ボルト」という電圧を相対基準として利用することが標準的とされており、さらにその「1.228ボルト」という電圧を音量に換算した数値が「+4dBu」であるからです。つまり、必ずしも目盛りの指し示す数値がそのままdBuの値ではない点に注意してください。

それに対して、dBFS(デシベル・フルスケール)はゼロを頂点基準とした絶対的な単位です。「ゼロ」を超えたシグナルはすべてクリッピングされ、存在することができません。私たちの良く知るデジタル機器のdB(デシベル)はこっちの方です。

このように、dBFSとdBuにはそれぞれ絶対値と相対値を基準にもつという根本的な違いがあるので、〇〇dBu=〇〇dBFSという明確な規定自体が存在しません。とはいえ、利用価値という点で意味のある設定範囲は経験的に大体決まっていて、通常は-20dBFSから-10dBFSの間でVUメーターのゼロ(0dBVUと表現します)を設定することが多いです。

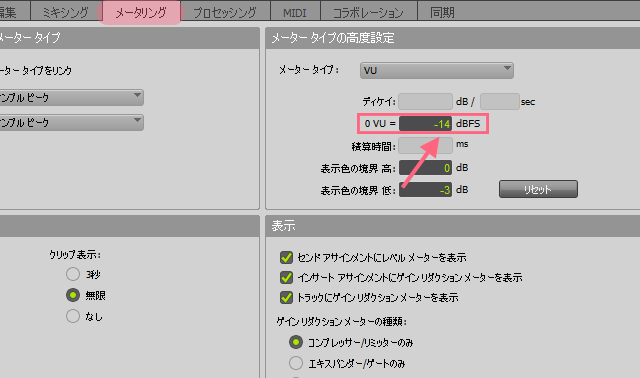

設定値の異なる一例として、たとえばプロツールスのレベルメーターをVUに切り替えた時、0dBVUのデフォルト値は-14dBFですが、Wavesから出ているエディー・クレイマーのテープ・エミュレーション・プラグイン「Kramer Master Tape」についているVUメーターは、0dBVU=-18dBFSと設定されている様です。

このあたりは、音圧とダイナミクスに関する製作者のスタンスが表れている様で、非常に面白いテーマです。

VUメーターの音楽的な利点

基本を踏まえた上で、ここからはいよいよVUメーターの機能的な側面を見ていきましょう。

①ゲインステージングにおける、しきい値としての0dBVU

ここまでの説明から、VUメーターの目盛は相対的であるという点をご理解いただけたと思います。そして先ほども触れましたが、これはプロツールスで提供されているVUメーター機能でも同様で、メモリのゼロを好みのdBFS値に設定することができます。

最新バージョンのプロツールスでは、ゼロの初期値は−14dBFSです。言い換えれば、これはゼロを超えてもデジタルクリッピングまでさらに14dBFS*の余裕があるということです。

*注)厳密には、プロジェクトファイルのビットレート設定やオーディオコンバーター(オーディオインターフェイス)能力によっても変わりますが、混乱を避けるため変動要素を排除して話を進めています。

この−14dBFSなりの余裕を「ヘッドルーム」と表現します。目安として仮のしきい値(0dBVU)を設定し、そこからクリッピングするまでのヘッドルームを段階的に埋めていくことで、ミックス時のゲイン・ステージングを効果的に行うことができます。ゲイン・ステージングについての説明や具体的な手順は後ほど紹介します。

②室内音響を探るためのリファレンスとして役立つVUメーターの反応特性

また、ためしに聴感上同じくらいの音量に聴こえるハイハットとキックを用意して、VUメーターで監視してみてください。ハイハットが−15あたりだとしたら、キックは赤いエリアまで振り切っていることと思います。

これは「高音よりも低音に対して敏感に反応する」というVUメーターの特性に由来するもので、この法則をうまく利用すれば、初めての部屋で低音特性がよくわからなかったりする場合や、コンプが何かに対して過剰に反応している時の原因追求などに活用することができます。

ミキシングにおける具体的な使用テクニック

では、具体的な活用法について見ていきましょう。

この方法をうまく使えば、部屋の音響特性に左右される事なく「低音域の管理」や「ゲイン・ステージング」と言う難題を比較的簡単にクリアすることができますので、ぜひ試して見てください。

まず、キックをまとめたバストラックと、ベースをまとめたバストラックがあり、最終的にどちらもステレオ・バス(マスターチャンネル)に送られているとします。ステレオ・バスにはEQやコンプなどのエフェクトプラグインがインサートされていて、レベルメーターはVUメーターに切り替えられた状態です。この時、キックのバストラックをソロで再生して、ステレオ・バスのレベルが仮に-3dBVUあたりになるように調整します。

大切なのは、この−3はミックス・バスに挿入したコンプなどのエフェクトを通過したあとの状態だと言うことです。それを踏まえて、今度はベースのバストラックを足します。好みにもよりますが、キックとベースを合わせて大体0dBVU位になる様に調整してみましょう。

この状況で、マスターバスに挿さったコンプのゲインリダクション具合が最終的に目指すポイントの大体50%から70%付近であれば、そのあとギターやボーカルなど他のパートを常識的なバランスで足していったとしても、コンプが極端にかかり過ぎる事はないし、クリッピングする事も無いだろうという予測が立ちます。

この様に、段階的にトラック毎の関係性を考慮しながらそれぞれのゲインを決定していく作業をゲイン・ステージングと言い、このVUメーターを利用するテクニックを正しく活用すれば、音楽的なダイナミクスと、現代音楽シーンの要求するラウドさの間で、あなた自身が「適切だ」と思えるバランスを調整する際に大変役立ちます。

応用として、例えば最終的によりラウドさを追求するのであれば、VUメーターのゼロの値をより0dBFSに近づける設定にすると共に、ステレオ・バスに挿入したコンプなりマキシマイザーなりのスレッショルドを下げていけば良いわけです。そうすればヘッドルームはより小さくなり、自然と多くの信号がコンプをドライブする事になります。

高価なプラグインを買う前に、今あるツールを使い倒そう!

プラグインや、アウトボードについて、よく分からない話題を耳にするたび、「プロの領域」に対して敷居を感じてしまうかもしれません。でも、シンプルな話をしてしまえば、レコーディングもミックスも、限られたスペースに「センスよく」アーティストのパフォーマンスを収録すると言うだけのプロセスなのです。

ニーヴのプリアンプが無くても、Wavesの何とかバンドルが無くても、今手元にあるツールを使い倒してやることで、良い仕事をすることは不可能ではありません。

VUメーターの正しい活用は、低予算を技術とセンスでカバーしようとする製作者の心強い味方になってくれるはずです。慣れればそんなに難しくないので、ぜひ練習してみてくださいね。